诗咏沙场斗志昂

|

| 2019年国庆阅兵 |

□钱续坤

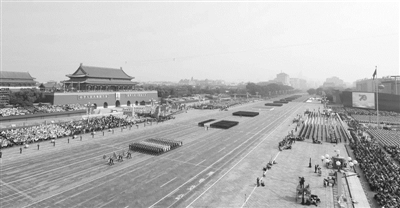

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,9月3日将在北京天安门广场举办盛大的阅兵仪式。

“沙场点兵”的隆重仪式,最早可追溯至古代战争的战前准备。古时,春秋两季多为用兵时节,将领们常在沙场(战场或练兵场)上检阅军队,清点兵员与装备,《周礼》中便有“以时简稽乡民之兵器”的记载。这种极具仪式感的场景,逐渐被文人捕捉并转化为一种文化符号,其中最有代表性的是南宋辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!”词人采用虚实结合的写作手法,通过将士列阵、战马飞驰的画面,将军事活动升华为收复河山的理想寄托,从而使得“沙场点兵”成为凝聚家国情怀与壮志豪情的经典意象。

“沙场”的本义是指平坦的沙地,语出三国应璩《与满公琰书》:“高树翳朝云,文禽蔽绿水,沙场夷敞,清风肃穆,是京台之乐也。”晋代成公绥《洛禊赋》中也有“临清流,坐沙场,列罍樽,飞羽觞”的句子;后来逐渐引申为“战场”,至唐朝时已广被运用,王翰《凉州词》云:“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”高适《燕歌行》曰:“君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。”就连“诗仙”李白也写有《从军行》二首,其二云:“百战沙场碎铁衣,城南已合数重围。突营射杀呼延将,独领残兵千骑归。”此诗以疏简传神的笔墨,叙写了唐军被困突围的英勇事迹,热情洋溢地歌颂了边庭战士浴血奋战、保家卫国的爱国主义精神,全诗也从侧面反映了诗人欲报效国家、建功立业的强烈愿望。

唐代边塞诗人中,描写“沙场点兵”宏大场面最为经典的,当属卢纶的《塞下曲·其一》:“鹫翎金仆姑,燕尾绣蝥弧。独立扬新令,千营共一呼。”卢纶早年多次应举不第,后经元载、王缙等举荐才谋得官职。朱泚之乱过后,咸宁王浑瑊出镇河中,提拔卢纶为元帅府判官,这是他边塞生活的开始。这首诗描绘了阅兵的壮观场景,诗人通过“鹫翎金仆姑”“燕尾绣蝥弧”等细节,生动展现了军队的威武与整齐。一声令下,千营万军共同响应,场面极为壮观。

“沙场点兵”作为文化意象,在古诗词中兼具两种情感维度:一种是“金戈铁马”式描写,展现英勇豪迈的气概,如唐代诗人严武《军城早秋》所云:“昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。”另一种是“胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州”(陆游《诉衷情·当年万里觅封侯》)式的感喟,揭示壮志未酬的悲怆。这种矛盾性在辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中,表现得尤为突出——词人越是渲染点兵场景的恢弘,越能凸显“白发生”的苍凉。这种二元对立恰是中国古典文学的魅力所在,正如王国维在《人间词话》中所言:“以壮景写哀情,倍增其哀。”

当代语境中,“沙场点兵”被赋予了新的时代内涵——它既是对历史的回望,更是对未来的昭示,在豪情与悲壮的交织中,持续传递着守护家国的永恒主题。尤其是在天安门广场上,以欣赏的视角看阅兵,那就是一道靓丽的风景;以历史的视角看阅兵,那就是烙有时代印记的符号;以发展的视角看阅兵,那就是一段时光变迁的见证;以国防的视角看阅兵,那就是国家力量的综合展现。