深院抄书桐叶雨

|

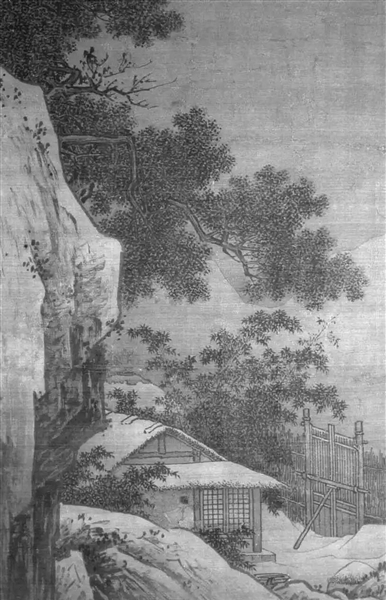

| 宋李唐《雪窗读书图》 |

□李笙清

古代的读书人大多将科举高中、踏入仕途作为人生的奋斗目标,正所谓“十年寒窗无人问,一举成名天下知”,想要实现这一愿望,勤奋读书可以说是唯一的途径。正因如此,古人寒窗苦读不辞辛劳,学习方法千方百计,留下“囊萤映雪”“悬梁刺股”“凿壁偷光”“牛角挂书”等脍炙人口的读书励志故事。其实抄书,亦是古人丰富学识的一种另类的读书模式,历史上通过抄书来提升自己学问、素养的文人雅士不胜枚举。“捣蘖潢剡藤,辛苦补散亡。且作短檠伴,未暇名山藏。故家借签帙,旧友饷朱黄。皇坟探八索,奇字穷三苍。储积山崇崇,探求海茫茫。一笑语儿子:此是却老方。”南宋著名诗人陆游就特别喜欢抄书,他的这首《抄书》,描述了自己日常借书、抄书的画面,并将抄书比作能让人返老还童的药方,道出了诗人抄书的心境与乐趣。

在印刷业十分落后的古代,人们所用的书籍很多都来自抄本,如东晋道教理论家、著名炼丹家和医药学家葛洪一生抄写的书籍达410多卷,这也为他众多的著述打下了坚实的基础。古人抄书,并不是随意抄录,对版式的规范、字距、行距、书体等有着诸多要求。抄书的过程,亦是一种学习的过程,可以增强抄书者对书中内容、知识的理解和领悟,同时亦练习了书法。对那些一笔不苟、精益求精、看上去赏心悦目的抄本,历代藏书家们无不视若珍宝、精心珍藏,有的还当作书帖一样临摹,这也是古人流行抄书的魅力所在。

古人抄书成风,还留下许多佳话。明代文学家杨循吉喜爱读书、藏书,哪怕官至礼部主事,亦好学不倦,一听说某人家中有古籍异本,就赶紧想方设法买下来,购之不得则借来抄录缮写,并以之为快事,即使病中也不停歇,这点从他的一首《抄书》中就可见一斑:“沉疾已在躬,嗜书犹不废。每闻有奇籍,多方必图致。手录畏辛勤,数纸还投弃。贸人供所好,恒辍衣食费。往来绕案行,点画劳指视。成编亦艰难,把玩自珍贵……”

杨循吉提倡抄书,与他同为吴中著名文士和藏书家的朱存理、吴宽、阎起山、都穆等人皆以抄录图书为乐,以至于形成了一个爱好抄书的文人圈子。清代文学家朱彝尊在《静志居诗话》中写道:“是时吴中藏书家多以秘册相尚,若朱性甫(朱存理)、吴原博(吴宽)、阎秀卿(阎起山)、都玄敬(都穆)辈皆手自抄录。”其中吴宽为书法大家,藏书以亲手抄本多见,其抄本多使用红印格抄写,然后以私印记之,抄书笔法绝伦,被近代学者叶德辉称为“自明以来,藏家最珍并争藏之本,首列吴抄”,他卓越的书法成就,看来与坚持不懈的抄书习惯有一些关系。

古人抄书,信奉的是一种对书的敬畏,一种虔诚学习的态度,是一种将抄读功能运用到极致的产物,在潜移默化中提升自己的文化基础和个人修养。明末著名学者张溥将自己的书斋命名为“七录斋”,所读之书必手抄,抄一遍,然后烧掉抄本;读一遍,再抄一遍,如此反复抄读六七遍才罢,在明史上留下了“七录七焚”的佳话。清代诗人查慎行抄书成瘾,至老依然兴趣不减,到了一种“老夫抄书指生茧”的地步。明末清初“三大儒”之一的顾炎武,自幼接受嗣祖顾绍芾“著书不如抄书”的教导和影响,一生酷爱读书,更注重抄书之功。顾炎武曾自述:“先取《一统志》,后取各省府州县志,后取二十一史参互书之。凡阅志书一千余部,本行不尽,则注之旁;旁之不尽,则别为一集曰《备录》。”据他的弟子潘耒回忆:“(先生)无一日不读书,无一日不抄书。”可见其抄书的毅力与勤奋并不是一时的,而是贯穿了他的一生。大儒所取得的诸多成就,来自于一点一滴的积累、日积月累的坚持,才能厚积薄发,天道酬勤。古人崇尚抄书,是一种严谨的治学方法,拥有一千余年历史的岳麓书院十八条学规中,就有“读书必须过笔”之条,正是因为古人意识到抄书的重要性,才有那么多珍贵的古籍抄本被传承下来。

古人抄书有三益:易于记诵,校正讹误,练笔习字。在古代那种慢节奏的时光里,抄书既是一种乐趣,也是一种人生的履历,还是一种谋生的手段。南朝梁诗人、藏书家王僧孺幼时家贫,常帮人抄书,每次抄完后,都能将所抄写的内容背诵无误。抄书,亦是一种很辛苦的事情。北宋大文豪苏轼写过一首《觅俞俊笔》,在赞叹俞俊抄书书法工整的同时,发出了“虽是玉堂挥翰手,自怜白首尚抄书”的感叹。

抄书,作为读书的另一种形式,在如今这个流行无纸化办公的时代,早已远离了我们的生活。每每想起清代学者朱彝尊“夺侬七品官,写我万卷书”的那种抄书志趣,心里就会泛起一些怀旧的思绪,对古人“深院抄书桐叶雨,曲栏联句藕花风”的抄书意境多了一层由衷的敬意。