从“敬请政之”说到正月元宵

|

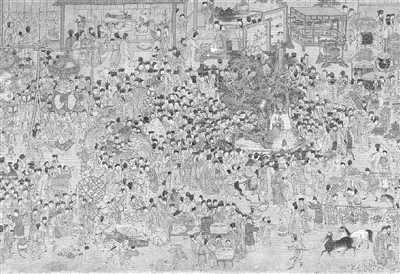

| 《上元灯彩图》局部 |

□吕云祥

有一位书法家送我一册他自己创作并正式出版的书法作品集,在扉页中谦虚地写上“敬请政之”等字样,我放在书桌上被一位朋友看到了,说“政之”之“政”是错别字,应该用“正”字才对啊!

朋友所说的“正”字意见固然正确,而一般也都这样“正”用着,如斧正、雅正、教正、指正、存正等等。然而,那位书法家“政之”的用法虽少,却更有文化“出典”,是避东晋书圣王羲之祖父之讳而为。

开始是王羲之自己避的“家讳”,他的著名书帖《初月帖》是正月十二所写,那为何不称“正月帖”而称“初月帖”呢?原来王羲之的祖父名王正,为了避祖父之讳,故将“正月”称为“初月”。当时及后来的一些书法家,为了表示对“书圣”的敬重,也避起了书圣之祖的名讳,在赠书送字提笔落款时,改“正之”为“政之”。

中国的文化很有意思,避名忌讳也好有“学问”,上述避“正”改“政”,字虽避,音未避,“正”“政”都是同一个读音。有的避讳则是避音,也拿“正”字来说罢——

上古时“正月”的“正”读音与“政”同,但秦始皇统一六国后,登上权力高峰,他的大名为嬴政,这就需要叫全国老百姓避讳一下了,不避,就有杀头之罪。因为“正”“政”同音,于是将“正月”读作“征月”。一般皇帝的避讳总是避字,如汉光武帝刘秀时代,将“秀才”改为“茂才”,唐太宗李世民时代,将观世音菩萨的“世”字避掉,简称“观音”,如此种种,不一而足。而秦始皇却要避音,秦嬴政的“政”字与正月的“正”字根本是不同的两个字,但由于音相同,也要避一避了,硬生生地将“正月”读为“征月”,由此可见秦始皇的非同一般和“略输文采”了。

避来避去,意思总还是避不掉的,正月元宵总要闹的。元宵节是中国的传统节日,早在2000多年前的秦朝就有了。元宵,原意为“上元节的晚上”,因正月十五“上元节”主要活动是晚上的观灯赏月,后来节日名称也演化为“元宵节”了。正月十五元宵节,将从除夕开始延续的庆祝活动推向又一个高潮。元宵夜,大街小巷张灯结彩,人们赏灯、猜灯谜、吃元宵,成为世代相沿的习俗。

正月读音与皇帝有关,殊不知正月闹元宵也与皇帝有关。汉高祖刘邦死后,吕后之子汉惠帝刘盈登基。他生性懦弱,优柔寡断,大权渐渐落入吕后手中。汉惠帝病死后,吕后独揽朝政,把刘氏天下变成了吕氏天下,朝中老臣、刘氏宗室深为愤慨,但都惧怕吕后残暴而敢怒不敢言。吕后病死后,诸吕惶惶不安害怕遭到伤害和排挤。于是,在上将军吕禄家中秘密集会,共谋作乱之事,以便彻底夺取刘氏江山。此事传至刘氏宗室齐王刘囊耳中,刘囊为保刘氏江山,决定起兵讨伐诸吕,就与开国老臣周勃、陈平取得联系,设计除掉了吕禄,“诸吕之乱”终于被彻底平定。平乱之后,众臣拥立刘邦的次子刘恒登基,称汉文帝。文帝深感太平盛世来之不易,便把平息“诸吕之乱”的正月十五,定为与民同乐之日,京城里家家户户张灯结彩以示庆祝。而在全国范围内赏灯“闹元宵”,则要归功于东汉的汉明帝。明帝提倡佛教,听说佛教有正月十五日僧人观佛舍利、点灯敬佛的做法,就命令这一天夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,令士族庶民都挂灯。以后这种佛教礼仪逐渐形成民间盛大的节日习俗。因此正月十五夜燃灯的习俗随着佛教文化影响的扩大逐渐在各地扩展开来,终成全国之节日。

当然,除了张灯结彩闹元宵,元宵还有“偷菜”“定情”“走百病”“吃汤圆”等习俗,但种种习俗,都离不开一个“闹”字,都是上述演化而来。自古以来,闹元宵人人喜欢,而女人更甚,因为古代妇女平日里是不能随便出门行走的,唯有元宵佳节,才允许观灯游走,放飞心情。辛弃疾的《青玉案·元夕》:“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”唐寅的《元宵》:“满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神。不展芳尊开口笑,如何消得此良辰。”都描述了当时女子元宵闹春之盛。