鹳雀楼归去来

|

■程耀恺

五岁起跟大伯学唐诗。大伯说诗的方式,迥异于学堂里的老先生,他常把各种《诗话》里的只鳞片爪,牵扯进来。比如他说:黄鹤楼是江楼,鹳雀楼是河楼。登此二楼,必得江河之大概。问他:您登临过吗?他却道:惜乎江之楼,有楼无鹤;河之楼,有鹳无楼——回想起,那是1948年的事情了。

登临鹳雀楼,是每个中国人心底里的一个飘忽的梦,谁没读过王之涣那首诗呢?登斯楼也,看白日依山,想黄河入海,若更上一层,仰可以观宇宙之大,俯可以察品类之盛,游目骋怀,纵览千里,极尽视听之娱,当是人生一大乐事。我从进入中年开始,常在陇海线上行走,每经风陵渡,总会推窗北望,只可惜,河之畔,有鹳无楼。

后来听说国家花重金重建鹳雀楼,又听说那座新楼,拿了不少建筑奖项。俗话说,不到黄河心不死,不到长城非好汉,于是登临之意,油然而生。终于在新楼落成后的第22个年头,即2024年8月10日,来到永济市的黄河之滨。

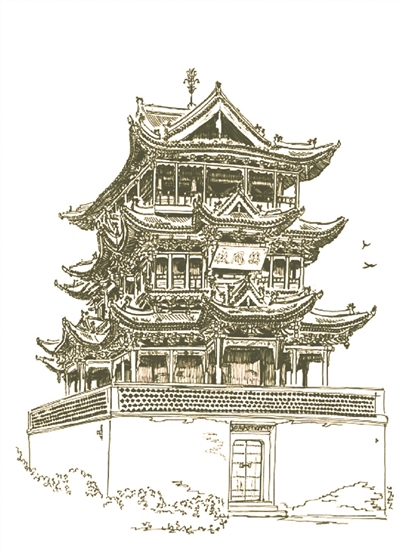

远远看去,新楼南枕中条山,西傍黄河,为高台式十字歇山式顶楼阁,外观三层四檐,回廊为敞廊,四周设抱厦,外加挑台与四角观景台。进楼,方知是九层,一楼中央大厅,纹饰雕造华美的覆斗式大藻井,高悬于上。有电梯可直达顶层,再逐层徒步而下。每层都有油漆彩画,是唐代彩画艺术的再现与创新。下到第四层(外观第二层),在西南角,与王之涣的铜像不期而遇。游人喜攀附,争与之合影,我站得较远,只能会心一笑,便匆匆而别,心意到了,不能算作失敬吧。

在最高层,导游小姐说:白日依山尽,那山是华山;黄河入海流,那海是渤海。

我一边听解说,一边思索王之涣登楼时的情景:太阳正从山的背后缓缓下沉,河水后浪推着前浪奔向大海,这是他的所见,写法是“赋”;这时,他是用尽了目力,如果要看到千里之外,非得再上一层楼不可,这是他的所思,手法上用的是“比”。他这四句,二十个字,平淡无奇,却何以脍炙人口、流传久远?古人登鹳雀楼而留有诗句的,除了他,还有畅诸、李益、吴融等人,别人的诗,大浪淘沙了,唯独王之涣胜出。王的高明之处,施蛰存先生一针见血地指出:“因为他把登楼远望这一件平常的生活经验,用形象思维的方法表达了一个真理。”是的,我们常说“登高才能望远”,这是逻辑思维,“高瞻远瞩”之类的词语,是放不进诗里的,只有“欲穷千里目,更上一层楼”才有诗意,才能与读者的内心产生共情。无论古今,人们作文赋诗,要在表达你的发现。王之涣登楼,不独观景,更有发现,而他的发现,又极为平实,这就是“人人心中皆有,人人笔下皆无”的魅力所在。

晚上返回运城的旅店,喝了点小酒,翻来覆去睡不着,心里盘算着,这新修的鹳雀楼,美轮美奂,光彩夺目,如果王之涣故地重游,能不能写下同样出众的诗篇?

这还真不好说。鹳雀楼的由来,原是北周时一座戍楼,在蒲州郡西南、黄河中高阜处,时有鹳鸟栖其上,因而得名。作为军事设施,估计不容迁客骚人染指。后来该楼为洪水所毁,不得已,人们便取蒲州城的西城楼而代之,登楼览胜,握管作诗,慰情聊胜无。王之涣笔下的鹳雀楼,实则蒲州西城楼也。好在身边是万家烟火,前面是高山大河,诗人的情绪很容易被激活,于是,兴酣笔落摇五岳,诗成啸傲凌沧州。而现在的新楼,似古实新,似中实洋,美则美矣,拿奖可以拿到手软,而能否调动人们的情感,就很难说了。况远离人寰,缺失了人间烟火,为景点而景点,对于我等游客,它就是一个去处,了却一桩心愿,很难让人触景生情,至于发思古之幽情,更谈不上了。

回到家中,蓦然记起大伯生前那句“河之楼,有鹳无楼”的话。心下暗想,大伯啊,如今楼是有了,鹳却没了。莫非新楼豪华太过,众鹳鸟望而却步?