落霞七弦“彩凤鸣岐”

朱卫东

|

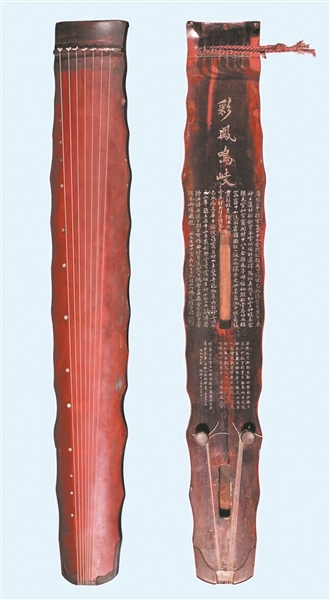

| 唐代古琴“彩凤鸣岐” |

□朱卫东

古琴,又称“七弦琴”“瑶琴”,是中国最古老的弹拨乐器之一。传说古琴是圣人伏羲参照宇宙天地创造,琴底板平而面板圆,象征天圆地方,琴首琴尾对应阴阳,七弦象征君、臣、民、事、物、文、武。断纹是古琴在岁月磨砺下,琴面生出的纹路,年代越久,琴身出现的断纹越多,断纹也是判断古琴年份的一种参考。

图示是一床唐代落霞式七弦古琴,长124.8厘米,额宽16.3厘米、肩宽18.8厘米、尾宽12.5厘米,厚5.4厘米。琴身为长方形龙池凤沼,沿云纹起伏,恰似天边连绵的云霞。龙池上方有“彩凤鸣岐”的琴名,两侧为近代琴学大师杨宗稷的三段行书鉴藏铭文,池内刻有正楷“大唐开元二年雷威制”,字迹秀丽。琴面朱红漆,冰裂断纹和小流水断隐约可见,琴背褐色漆,遍布冰裂断纹和小流水断纹,历经千余年风雨侵袭,更显古意盎然。

唐代是古琴艺术的鼎盛时期,成都雷氏家族历代均为制琴名手,所制唐琴人称“雷琴”,价比黄金。雷威是其中最负盛名的一位,“唐琴第一推雷公,蜀中九雷独称雄。”据传雷威常于寒冬腊月之际,畅饮至酣,穿蓑衣,戴斗笠,独身一人钻入深山,长时间立于古树之下,倾听寒风吹动树枝的声响。如果树木发出延绵悠扬的声音,就地取材斫琴。传世唐琴不超过二十床,雷威所制更为凤毛麟角。

落霞式是古琴样式之一,其特点是在琴的两侧呈对称的波状曲线,琴声宽宏亮丽。琴名“彩凤鸣岐”有着美好的寓意。“鸣岐”一词出自古书《国语》,意指神鸟凤凰在岐山鸣叫,吉祥之征兆。此琴清代道光年间被定慎郡王爱新觉罗·载铨收藏。民国时期,名家杨宗稷花重金购入,藏于“半百琴斋”。其后,又归于浙江省财政厅厅长徐桴所藏。1953年,徐桴后人将此宝捐赠给浙江博物馆。

此琴造型古朴典雅,琴名由唐代书法家徐浩题写,笔法圆劲肥厚,斫琴大师鬼斧神工之作,配以书法大家的神来之笔,珠联璧合。杨宗稷题写的三段铭文,文辞清丽,字体隽秀,仿若一位婉约琴师带着一丝沧桑,静静地向人们诉说着古琴的前世今生。此琴音柔韵长,圆润细腻,杨宗稷赞曰“一二弦如洪钟,六七弦如金磬,四弦五徽以上如羯鼓”。低沉处,如山间小溪,汩汩流转;高亢时,又似云霄飘渺,鸿雁飞鸣于天际。