“墨”上桑蚕好江南

周小丽

|

| 图1 |

|

| 图2 |

□周小丽

“蚕生春三月,春桑正含绿。”农历三月是采桑养蚕最忙碌的季节,古人称之为“蚕月”。此时的江南,雨水充沛,桑叶肥嫩,蚕宝宝快速生长,这一景致也被古人绘制在徽墨之上,散发着清新的春日气息。

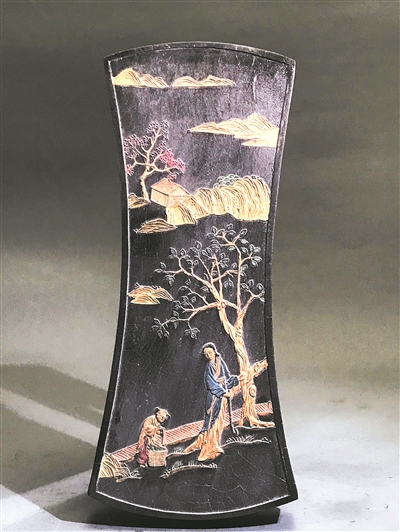

“春月采桑时,林下与欢俱。”每至采桑时,全家齐出动。这是一块清代同治年间的“采桑图”墨锭(图1),墨锭之上描绘的正是一幅春日农家采桑图。但见高高的桑树下,一位母亲手执竹竿回头张望,一位孩童正在她的身后,附身将打落的桑叶捡拾放进竹筐里。远处山峦起伏,绿树红花;近处小径纵横,春草蔓延。墨锭侧面刻有“大清同治年制”,背面以宝相花为装饰纹,象征着圣洁、端庄、美观。同时刻有“采桑图”三个大字。画面上妇人裙带飘飞,孩童憨掬可爱,无不栩栩如生。墨锭掺有冰片等数十味中药香料精制而成,至今闻来依旧暗香萦绕,是创作收藏之佳品。

“蚕饥蚕娘愁,蚕饱蚕娘喜。”农人最欣喜的莫过于看见蚕宝宝大口咬食着桑叶。这是一块明代天启年间的“春蚕图”陈墨(图2),被匠人精心制作成了一片桑叶的形状。但见墨块之上,十只春蚕正在努力吃着桑叶,它们的咬食之处,露出了绿色的底色。墨块的背面则同样有8只春蚕尽情进食,同时还刻上了“衣被万方”四个大字。这四个字出自明代何吾驺的《圣寿赐文绮》:“圣明衣被恩难报,愿及垂裳遍万方。”墨块包浆醇厚,描金细致,墨色黑亮。

中国是发明用墨最早的国家,相传秦汉时的千阳与唐代的易州等地都曾以产墨而闻名当时。到了五代十国时期,易州墨工奚氏因避乱来到今安徽歙县,制出了“丰肌腻理,光泽如漆”的好墨,由此安徽徽州成了墨的集中产区,因而得名徽墨。明万历年间,墨工程君房在桐油烟中加入了麝香、金箔、珍珠、冰片、公丁香等配料,制造了超漆烟墨,使墨质进一步提高。用这种墨写字作画,笔下增辉,墨迹经久不变,着水不化,蛆虫不驻。与此同时,有人创制了“集锦墨”“仿古墨”等等,在墨面上绘画、题诗、描金点翠,再用罗、绫等包装,更显金碧秀雅,供观赏、摆设、送礼,成为具有民族风格的工艺美术品。

中国人在4000年前的夏朝就开始养蚕耕种,蚕禾决定着农耕社会一年的生养:“春不夺农时,即有食;夏不夺蚕工,即有衣。”当蚕禾之事遇上徽墨,中华传统文化折射出更加夺目的神韵。