玉春瓶上儿童乐

李喜庆

|

|

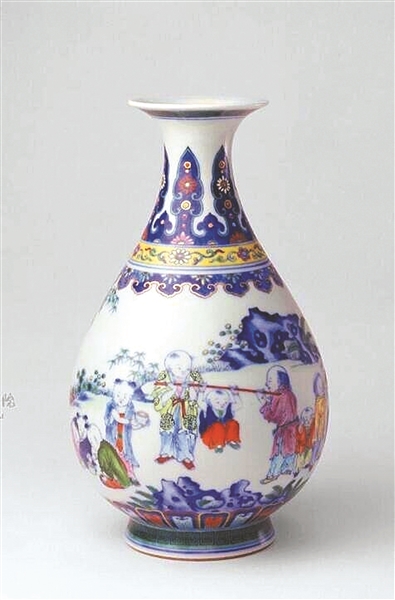

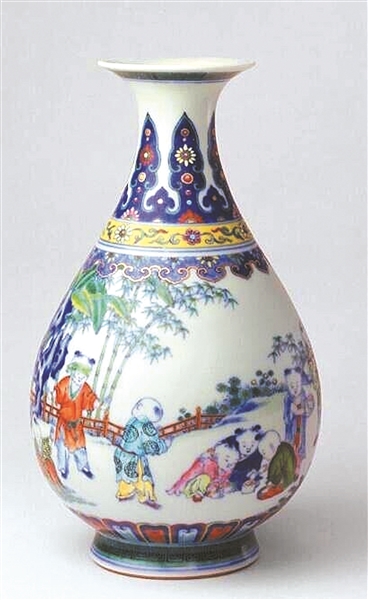

| 清乾隆斗彩婴戏图玉壶春瓶 |

□李喜庆

“六一”是国际儿童节,我们的学校会举行各种各样的庆祝活动,来欢庆这个节日。其实在古代虽没有正式的儿童节,但儿童的活动也是丰富多彩的,收藏于北京故宫博物院的清乾隆斗彩婴戏图玉壶春瓶,就展现了儿童活动的几个快乐场面。

这个玉壶春瓶,高21.5厘米,口径6.9厘米,足径7.4厘米,圆唇,撇口,细颈,溜肩,垂腹饱满,圈足,足跟外撇。胫部瓶颈部饰变形蕉叶纹,蓝色中有红黄色彩,显得富丽堂皇,接下来是一圈黄地折枝花纹,往下是垂如意头纹,如意纹很受人们的喜欢,千年不衰,有“称心”“如意”的美好寓意。近足处绘变形莲瓣纹,莲花俗称“佛花”,莲瓣纹是佛教文化影响下流行的纹饰。足部饰回纹一周,回纹是常用的纹饰之一,寓意吉利深长。瓶底书青花“大清乾隆年制”三行六字篆书款。

玉春瓶通身以斗彩装饰,并有描金点缀。腹部绘庭院婴戏图,16个孩童身姿各异如同走马灯般展开的画卷,假山玲珑剔透,芭蕉翠绿,翠竹挺拔,野花烂漫,四个童子玩捉迷藏游戏,两童子或蹲或靠在假山的左右,一童子蒙着双眼,双手伸展摸索。一童子一边回头一边躲避蒙眼的童子。捉迷藏也叫躲猫猫,相传源出唐代宫廷游戏,后流入民间,成了儿童喜爱的游戏之一。木栏杆高高低低,弯弯曲曲,间有野花绽放,孩童在栏杆前玩斗蟋蟀的游戏,三个童子蹲坐在地上,脑袋聚在一起看罐里蟋蟀争斗,样子十分专注。一个站着的童子手捧蟋蟀罐,伸头小心翼翼地瞅着,似乎有点胆怯。斗蟋蟀也叫斗蛐蛐,始于唐代,盛行于宋代,南宋权臣贾似道著有《促织经》,专门记述了南宋时斗蟋蟀的盛况。两个较大的孩童,肩上抬着一根杠子,一个童子双手抓杠弯腿做翻腾动作,一童子大概因害怕躲在抬杠孩童身后,双手作捂眼状。这是北方民间流行的抬杠风俗,在古代,人们在正月十五闹元宵,一些地方要举行一种叫“抬杠会”的花会,即众人抬着一个巨大的杠杆,杠杆翘起的一端安放着一把椅子。椅子上坐一个身穿红袍、头戴纱翅帽的丑官,这个丑官即兴回答观众提出的各种稀奇古怪的问题,然后引发争辩,逗得大家哈哈大笑。野花前,四个童子玩折桂的游戏,一童子举着一枝桂枝,其余三个童子抬头眼露羡慕目光。折桂,在科举时代指科举及第。白居易曾写出“桂折一枝先许我,杨穿三叶尽惊人”的诗句。而在民间,人们手中举一枝桂枝寓意祝愿举子应试得中。

斗彩是釉下青花与釉上彩相结合的彩瓷品种,滥觞于明代宣德年间,成熟于明成化年间。成化釉上彩一般有三四种,多则有六种以上,色彩比较鲜艳。它是以青花料在瓷坯上双勾出花鸟、禽兽、人物的轮廓线,施透明釉,入窑高温烧成后,在釉上填入彩料,再入窑经低温烧成。斗彩瓷器以小件杯、碗、高足杯为主,大件瓷器较少。