浅谈绍兴的弄堂

张文元

|

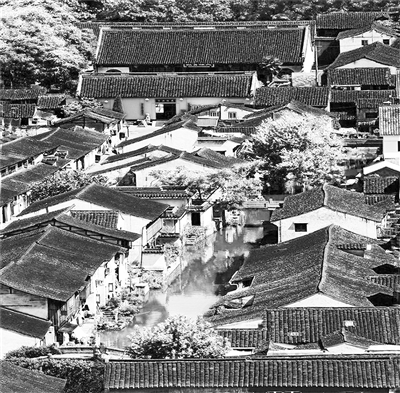

| 绍兴古城 |

□张文元

通常我们把市域的道路统称为“大街小巷”。街和巷是有区别的,所谓“直为街,曲为巷;大者为街,小者为巷”。“街”是指两边有房屋的,比较宽阔的道路,多是开设商店的地方。而“巷”是指小的路。《说文解字》中说:“街,四通道也。”“巷,里中道也。”古代“邑”指城市、都市或县,“里”是邑中的社区,“巷”是里中的道路。可见,巷是指生活区域间的道路,通常都比较狭小,它是城市中最基本的供人通行的道路,应该是城市道路中最小的单位。如果街是主动脉的话,巷就是毛细血管。

小时候,绍兴能称得上街的路有不少,但还是可以数得过来的。如最大的街叫大街,北起城北桥,南到南渡桥,史称穿城十里,南北纵贯绍兴城。还有东街、南街、西街、府横街、县前街、让檐街、萧山街、蕺山街、府山直街、仓桥直街、北海桥直街、八字桥直街等。解放后,绍兴一些较大的街改称为路。

我不想考证绍兴的地名、路名,因为以绍兴的历史悠久、底蕴深厚,我的知识贫乏和才疏学浅,显然无法说全说透。

今天只想说说绍兴的弄,说弄也只是浅“说”辄止。

如前所说,城市中的小路,一般称巷。“巷”字的使用十分悠久普遍。诗经《郑风·叔于田》:“叔于田,巷无居人。”《史记·周本纪》:“居期而生子,以为不祥,弃之隘巷,马牛过者皆避不践。”《论语》:“在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”《楚辞·离骚》:“不顾难以图后兮,五子用失乎家巷。”陆游《临安春雨初霁》:“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。”辛弃疾《永遇乐》:“斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。”等等,俯拾即是。

杭州小路大都称巷,很少有称弄的。巷这个名称,可能是北宋灭亡,宋王朝南迁定都杭州时带来的。至于北京的小巷之所以称胡同,有人认为胡同是外来语,也有人说,“元大都的蒙古人,把巷读成了胡同”。我不知道为何读成胡同?如何读成胡同的?但胡同的叫法与蒙古人有关,似可以肯定。因为元以前,没有胡同这一叫法。

但与杭州只隔了一条钱塘江的绍兴,小路的名称基本上不叫巷(除极个别叫巷,如前观巷、后观巷、团基巷),而是叫弄堂,简称弄。

“弄堂”以前称“弄唐”。“唐”这个汉字在2000多年前的《诗经》中就已出现。它在古代汉语中有多种含义,其中一个含义是,“唐”是古代朝堂前或宗庙门内的大路。明代祝允明在《前闻记·弄》中说:“今人呼屋下小巷为弄,俗又呼弄唐。”至于“弄唐”如何演变成“弄堂”,我无法说透。家中最大的地方叫“堂”,大户人家叫“厅”,厅堂是并称的,是家中集会、迎宾客、办大事情的地方,有“上得厅堂,下得厨房”之说。

我认为叫“弄唐”也好,叫“弄堂”也罢,都含有小中见大的深意。《官场现形记》第八回有句:“只见这弄堂里面,熙来攘往,毂击肩摩。”可见弄堂虽小也大,是可以做市面的地方。所以我认为叫弄堂,是绍兴人的智慧,别有深意:小弄里有大堂。

查网络360百科,称:“弄堂,即小巷,是上海和江浙地区特有的民居形式(注:请注意,这里解释为民居形式了,妥否?),它是由连排的老房子(包括石库门)所构成的,并与石库门建筑有着密切的关系。它代表近代上海城市文化的特征,创造了形形色色风情独具的弄堂文化……”我认为仅仅以上海来解释弄堂未免狭隘,至少不全面,有失偏颇。首先,上海多称小巷为里弄,叫弄堂并不普遍。其次,上海才有多少年历史?而江南特别是绍兴,称小巷为弄,比上海早千年以上。上海是移民城市,从绍兴来的人很多,将小巷称为弄,可能与绍兴人有关系。而将弄堂解释为“上海和江浙地区特有的民居形式,它是由连排的老房子(包括石库门)所构成的,并与石库门建筑有着密切的关系”,显然与绍兴弄堂的概念不相符合。试问绍兴的弄堂内,有多少是石库门建筑?

《新华词典》解释,巷:胡同,里弄;又解释,弄:小巷,胡同(多用于巷名)。意即巷与胡同、弄、里弄是一个意思。我细思却并不以为然,巷、胡同、弄、里弄的不同叫法,似乎应有各自的含义,巷的名称出现最早,后来各地演化为弄堂(弄)、里弄、胡同。虽然差别不大,但不能笼统地划上等号。

北方(至少中原地区)小路多叫巷自不待说。来自北方移民较多的城市,小路也就叫巷,如杭州。北京自元代起叫胡同只是一个特例。南方至少是绍兴,小路叫弄堂,简化为弄。绍兴人把弄的名称带到上海,上海人又把弄称为里弄。称弄为里弄,使人感到不好理解。《说文解字》:“巷,里中道也。”说得清清楚楚,里就是里,巷(弄)就是巷(弄),里是一个面,弄是一条线,里肯定比弄要大。把里和弄并列起来叫里弄,夸大提升了弄。可能是当年取名的上海人把“中、道”两字忘记了,省略了,将里巷的地位拉平,变为“巷,里也”?还是取名的上海人有恋大的情结?个中原委,只能任由后人去猜测和评说了。