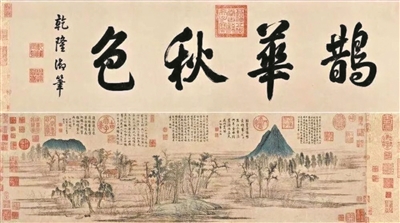

《鹊华秋色图》中的内涵

秦延安

|

□秦延安

凉风突起,白露渐生,寒蝉凄切,愁苦一夏的人儿总算松了一口气。这一种如释重负的舒畅心情,若被入画,那便是十分嚣张的绚丽。能把这种季节的心情绘入画中的便是赵孟頫的《鹊华秋色图》。

赵孟頫(1254~1322),字子昂,号松雪道人、水精宫道人、鸥波,吴兴(今浙江湖州)人,故画史又有称“赵吴兴”。赵孟頫才华横溢,书画双绝。他创立的“赵体”书法,为“楷书四大家”之一。他在王维的基础上,提出了“文人画”概念,并成为元代文人画的领导者。作为赵孟頫的传世代表作,《鹊华秋色图》被中国画史喻为“文人画风式青绿设色山水”。

《鹊华秋色图》(现收藏于台北故宫博物院)纸本,纵28.4厘米,横90.2厘米,是赵孟頫为祖籍山东却从未回过乡的至交周密描绘的济南郊区鹊山和华不注山的秋日盛景。作品采用平远构图,写意笔法作画。画面清旷辽阔,意境深邃高远,表现出恬静而悠闲的田园风味,“读之使人有飘飘出尘之想”。画中,远山近树,长汀层叠,层次分明;渔舟出没,屋舍隐现,错落有致。

在技法上,作者用写意笔法画山石树木,线条粗疏,“有唐人之致,北宋之雄”。树干只作简略的双钩,枝叶用墨点草草而成。山峦用细密柔和的皴线画出山体的凹凸层次,笔法潇洒,节奏鲜明,使之显得湿润融和,草木华滋,毫无斧凿。可见赵氏笔法灵活,画风苍秀简逸,学董源而又有创新。

对于此画由来,题跋中解释,是为解友人周密的思乡之情。从今天的实际来看,鹊山和华不注山位于济南的黄河南北两岸。而《鹊华秋色图》中,却以站南望北的视角,将两座山画在了黄河北岸。因此自古以来饱受争议,被认为是赵孟頫凭着记忆作画时的“败笔”。其实细究此图,便知这是该画的“高妙”所在。

赵孟頫乃宋太祖赵匡胤十一世孙。作为前朝宗室和文化名流,深知“圣人南面而听天下”。虽然宋朝已不在,自己也无力回天,但仍不愿落下北面称臣的口实,遭人非议。在赵孟頫的记忆中,由南往北观看,东边的华山在右,西边的鹊山在左。这一种视觉经验像一张照片固定在他的脑海里,让他一直铭记着二山方位总是右华不注山、左鹊山。于是,赵孟頫以左右分东西的习惯来创作此画,在题跋中强调的“鹊山在东”实宣示南面为君的姿态。这一种根深蒂固的文化习惯与生物法则在此相颉颃,入画便成了心声最好的彰显,足可见其用心良苦。

秋色美好,《鹊华秋色图》更富神韵。我想,它之所以能成为千古名画,不仅因为画得出色,更与其深厚的文化底蕴相关,我想这才是这幅画的隐形内涵。