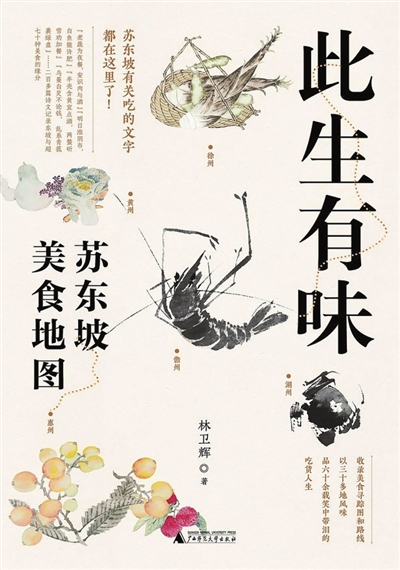

跟着苏轼,于烟火里嚼出人生真味

——读林卫辉散文集《此生有味》

|

孤舟

窗外的雨丝斜斜织着,厨房间飘来妻子炖肉的香气。随手翻开《此生有味》,字里行间忽然漫出股烟火气——不是眼前的肉香,倒像除夕夜眉山人家灶上蒸腾的热气,苏东坡正站在老家的堂屋里,看着邻里互相馈赠的鲤鱼和兔子,眼里满是欢喜。

谁能想到,这位写得出“大江东去”的文豪,会把日子过成一本流动的食谱?在眉山老家,他记挂着年节里“置盘巨鲤横,发笼双兔卧”的热闹。那时的眉山人过年,富人送彩绣,穷人就互赠舂磨好的年糕,鲤鱼和兔子是家家户户桌上的标配。书中提到,川人爱吃兔头的传统或许就从这儿来。

出川路过荆州,苏东坡又对着黄鱼感叹“滨江易采不复珍”。书中考证,这黄鱼其实是鲟鱼,1尺来长的就随手扔,现在却成了保护动物。写这段时带着点怅然,说苏轼要是知道千年后鲟鱼濒危,怕是要把“盈尺辄弃”的诗句改了又改。我倒觉得,正是这种对食材的坦然,才见出真性情——好东西多了不稀罕,真到稀罕时也能平常心待之。

在凤翔任上,苏轼收到朋友章惇送的红鲤鱼,急得“烹不待熟指先染”。那鱼鳃用紫荇穿着,活蹦乱跳的,他一边流着口水下锅,一边写诗自嘲“游鲦琐细空自腥”。书中认为,这哪是说鱼,分明是吐槽上司陈希亮处处刁难。想想也是,官场不顺时,一条鲜鱼就能抚平心气,这种本事,不是谁都有的。

最妙的是“皛饭”的故事。苏轼和刘贡父说自己在怀远驿读书,天天“三白饭”——盐、萝卜、白饭,刘贡父后来就请他吃“皛饭”,端上来还是这三样。苏轼不恼,反倒回请“毳饭”,等刘贡父饿到不行,才慢悠悠说“盐也毛,萝卜也毛,饭也毛”。这段文字读得人喷饭,作者却从中读出了文人的通透:日子清苦时,自嘲也是种活法。

到了黄州,苏东坡的厨艺才算真正开了挂。那时他穷得叮当响,偏对五花肉动了心思,炖出的“东坡肉”酥烂到入口即化,还特意写篇《猪肉颂》自夸“慢着火,少着水,火候足时它自美”,活像个得意的大厨。书中说这肉里藏着门道:日子再紧巴,仪式感也不能丢。我在老家柴火灶上试过这方子,肉香漫出厨房时,总脑补他蹲在东坡上挖坑烤肉的模样 —— 许是炭火烧得太旺,他正眯着眼扇烟,鼻尖沾着灰也顾不上擦,反倒哼着小曲添柴,那股子乐呵劲儿,隔着千年都能闻见香。

他在黄州还发明了“二红饭”,红米、白米掺着红豆煮,说是“人间至味”。其实哪是饭好吃,是他把“竹杖芒鞋”的日子过出了滋味。书中翻出他给朋友的信,说那时连野菜都能写出“青蒿黄韭试春盘”,这种本事,现在叫“生活美学”,搁当时,就是苦中作乐的智慧。

惠州的日子更苦,苏东坡却盯上了没人要的羊脊骨。“骨间亦有微肉,熟煮热漉出,渍酒中,点薄盐炙微焦食之”,还得意地说吃起来像蟹螯。作者特意查了宋代羊肉价格,说这相当于现在啃鸡骨架解馋。可他写得兴高采烈,说“明日当复酌此酒也”,仿佛手里捧着的不是骨头,是琼浆玉露。

在杭州那几年,苏轼像个美食侦探。“乌菱白芡不论钱”的市集里,他盯着菱角芡实发呆;刀鱼上市时,他跑到湖州,对着“吴儿鲙缕薄欲飞”的鱼生直咽口水。书中考证,他最爱的“鲈肥菰脆调羹美”,其实是怀念家乡的味道。但他从不直说想家,只说“人生所遇无不可”,这种藏在吃食里的乡愁,比“每逢佳节倍思亲”更动人。

晚年到了儋州,连蛤蟆都成了盘中餐。“吃蛤蟆”听着吓人,苏轼却写得风雅“蛤蝌生海涯,蛮獠皆珍羞”。书中认为,这不是猎奇,是真把他乡当故乡。就像他喝蚝仔粥时特意叮嘱儿子“无令中朝士大夫知,恐争谋南徙,以分此味”,孩子气的小心思里,藏着随遇而安的大智慧。

书里有段写苏轼和僧人喝茶,一天喝了七盏,还说“何须魏帝一丸药,且尽卢仝七碗茶”。作者认为,他哪是喝茶,是借茶参禅。我倒觉得,他是把日子泡在了茶里,苦的涩的,慢慢都咂出回甘来。就像现在办公室里泡枸杞的我们,不过是学着古人的样子,在忙碌里偷点闲。

合上书时,厨房间的肉香更浓了。忽然想起书里那句话:“人生缘何不快乐,只因未读苏东坡。”其实哪是没读,是我们少了他那份在烟火里找诗意的本事。下次吃东坡肉时,我得慢点儿,好好品品那酥烂里藏着的,跨越千年的通透——毕竟,能把日子过成诗的,不只是诗人,还有认真对待一粥一饭的我们。