唐诗之路上的孝德文化

|

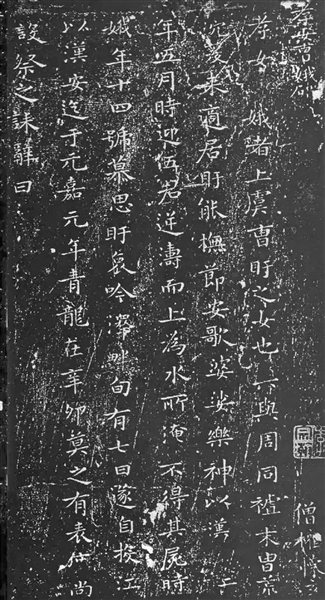

| 《孝女曹娥碑》 |

□吕云祥

“江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。”唐朝诗人韦庄的七绝《台城》虽是吟咏六朝古迹的诗,但我觉得,唐朝不也是这样吗?浙东唐诗之路上的往事不正是如此吗?就说浙东唐诗之路上虞段的曹娥江,每当雨露霏霏,江面烟雾迷离,江边绿草如茵,唐诗之路上的往事在阵阵鸟啼声里如梦远去,只有那无情的树树杨柳,依旧像清淡的烟雾一样笼罩着江边长堤。

站在曹娥江畔的长堤上,看那蜿蜒曲折的曹娥江迤逦而流,那缥缈着晋风唐韵的江水穿过大大小小的青峰秀岭,如诗如画的浪花淘尽千载万年的秋雨春阳,向北流经我的家乡吕家埠村。在这里,风光旖旎的曹娥江优美地打了一个弯,形成江湾后,便遥遥地向大海奔去。这个美丽的江湾处,有一个渡口,名为“五甲渡”——现在这个江湾没有了,“裁弯取直”的现代化水利建设,使曹娥江在此处变曲水为直流,从此,风平浪静,波澜不惊;而五甲渡的遗址虽隐约可辨,然而,古渡已变新桥。南来北往的过江人,来也匆匆,去也匆匆,已感觉不到白居易诗云的“烟波尽处一点白,应是西陵古驿台。知在台边望不见,暮潮空送渡船回”那种诗情画意之美了,略成憾事。

视曹娥江为母亲河的家乡父老,在感激曹娥江馈赠给人们无穷甘露的同时,不会忘记发生在江上的那场夺人性命的灾害。东汉汉安二年五月初五,曹娥江狂风怒号,惊涛拍岸。上虞巫师曹盱为请潮神“伍君”保佑风平浪静、风调雨顺,逆水行舟,不幸卷入急流,葬身江底。曹盱之女曹娥,其时年方十四,为寻父尸,沿江号哭十七昼夜,悲恸感人,后解衣投水找寻而死,有道是“孝德感天”,又过五日,竟背着父尸出水。时人感其孝心,就在江边立了“曹娥碑”,建了“曹娥庙”,以弘扬孝德文化;朝廷为表彰孝女曹娥,把原来名为“舜江”的这条江改名为“曹娥江”。以少女之名来命名一条江,这在全国是少有的吧。

从此之后,曹娥庙、曹娥碑被诗人们广泛吟咏,自然而然地成为千百年前唐诗之路的一大重要“站点”。如李白在“唐诗之路”上赋诗云:“笑读曹娥碑,沉吟黄绢语。”赵嘏《题曹娥庙》:“青娥埋没此江滨,江树飕飗惨暮云。文字在碑碑已堕,波涛辜负色丝文。”周昙《后汉门·曹娥》:“心摧目断哭江濆,窥浪无踪日又昏。不入重泉寻水底,此生安得见沈魂。”贯休《曹娥碑》:“高碑说尔孝应难,弹指端思白浪间。堪叹行人不回首,前山应是苎萝山。”

在唐朝,共有400余位诗人游历浙东唐诗之路,而沿着曹娥江溯流而上至剡溪的诗人就有60余位,他们在舜山舜水间留下无数诗作名篇,《全唐诗》里就收录了200多首。这些诗作,吟咏内容当然不止曹娥元素,而是题材广泛、内容丰富。

吸引诗人们来此的,除了美丽的风景、独特的人文,肯定还有其他因素,那还有什么呢?我曾多次凝望曹娥江的千古江流,默默沉思,曹娥江的文化风味、上虞唐诗之路的文化价值,如同任何传统文化一样需要认真总结,深入挖掘,积极弘扬。我认为,它们的文化价值应包涵这样几个元素:“以人为本”的普世价值、“百善孝为先”的文化观念、“知行合一”的求真精神、“承前启后”的发展理念、“和谐大气”的德治思想。

而孝德文化是最基础的,也是最重要的。上虞是“孝德之乡”,曹娥江两岸孝德故事层出不穷,“中国二十四孝”之首的虞舜、“投江救父”的曹娥,以及历代以来曹娥江畔的孝子贤人,无不影响激励着当今上虞人民,“百善孝为先”的文化观念深入曹娥江两岸的上虞人心。

上虞的母亲河先后以孝子舜、孝女曹娥为名,可谓是一条“孝河”。可以说,中国的“百善孝为先”思想源头之一也在曹娥江文化。大量史料记载虞舜在曹娥江畔的“孝感动天”“厚德载物”“以德化人”“举孝任能”等事迹,以及曹娥“投江救父”的悲壮故事,足以说明虞舜是孝德思想的先觉者、弘扬者,曹娥是孝德思想的奉行者、实践者。

唐朝的诗人,大多推崇孝道,他们虽然离开家乡,“共筑”唐诗之路,一时难以侍奉双亲,但他们的拳拳之心与父母的眷眷之心是相通的,如韩愈诗言:“白头老母遮门啼,挽断衫袖留不止。”孟郊诗云:“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。”“萱草生堂阶,游子行天涯。慈亲倚堂门,不见萱草花。”唐朝诗人不但对父母非常孝顺,而且还都感恩于父母对小辈的慈爱,若不是对父母的孝,怎能感受到父母的慈?孝与慈的关系,由此可见一斑。曹娥江,既是一条“孝”河,诗人们来曹娥江两岸“寻孝”也就顺理成章;同时又接受这条“孝”河的洗礼,相得益彰。