但求书能行世,未尝及酬也

——历史学家邓之诚的稿费故事

|

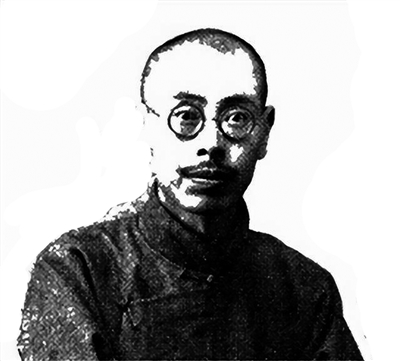

| 邓之诚 |

□周维强

著述人以著述发表获取稿费,犹如工人以做工得到报酬,是维系现代社会运转的一项天经地义之事。稿酬标准以及相关联诸事的变化,未尝不是具有折射某些社会历史的意味。比如现代著名历史学家邓之诚的稿费故事。

一

邓之诚公开出版的日记中,他的《东京梦华录注》计酬始末,可能是里面记载比较完整详细的一桩事。先从这一件旧事说起。

邓之诚注宋人孟元老《东京梦华录》,最初是应人民文学出版社王利器之约,1955年1月10日日记:“朱宝昌点勘雷学淇《竹书纪年义证》毕事,入城往文学出版社交稿。下午归……并代催《亭林诗笺》及《东京梦华录注》,已列为今年印行之书。”朱宝昌,燕京大学专修西方哲学,1937年获硕士学位。1955年3月18日日记:“高名凯两来,言:师大黄药眠有信来,决定聘朱宝昌任教,约明日往谈……”朱宝昌遂任教北师大中文系。同年1月13日日记:“得王利器书,邀为顾诗(即顾亭林诗)及《东京梦华录》注……”3月29日:“致书王利器,并以《梦华录》示之……”4月21日日记:“人民古籍出版社送回《东京梦华录》。”7月9日:“文学古籍刊行社来书,不需要《东京梦华录》校注矣。”文学古籍刊行社也是人民文学出版社当时用过的副牌。

到了1956年有了转机,11月8日:“陈梦家介绍商务印书馆编辑赵守俨来,索稿子,以《滇语》及《云(自)在龛笔记》示之,不愿也,而欲得我《松堪小记》及《东京梦华录注》,皆未完,奈何?……”《滇语》系邓之诚先生的著作,《云自在龛笔记》是已故藏书家、校勘学家缪荃孙的遗稿。12月13日:“徐苹芳代商务以《滇语》稿子见还,此书人物中颇有抑扬,又文字摹六朝,去今太远,故书估望而却步。云:欲速印《东京梦华录注》,催令速成。此岂旦夕所能蒇事哉!”徐苹芳是邓之诚在燕京大学时的弟子,此时已到北大。12月20日邓之诚日记记录:“午睡起,徐苹芳来,言:商务允予《云自在龛笔记》,千字酬十二元,只酬一次,《东京梦华录注》,不论字,共酬八百元。皆诺之。”《云自在龛笔记》,即《云自在龛随笔》,这部随笔4卷,商务印书馆1958年5月初版1500册,这儿不展开说。《东京梦华录注》则是邓之诚自己的作品。《东京梦华录注》至此算是有了一个好的去处。

1957年9月17日日记记录:“得商务书(信),催《东京梦华录注》交稿……”9月18日、23日、24日,10月24日、25日、27日、29日、30日,11月23日、25日、27日、29日,12月5日、6日的日记,都有关于《东京梦华录注》校注、编排、整理的记录。这些记录略可窥邓之诚注《东京梦华录》的全神贯注和耗费心力。其中11月29日云:“点稿八十余页,从《梦粱录》证得《梦华录》‘发谭子’为‘发诨子’之讹,不禁狂喜。”可以想见邓之诚著述获得发现时的神情状态。12月10日记录:“以《梦华录注》稿寄商务,如释重负……”书稿交商务印书馆,进入编辑环节。1958年1月29日日记:“商务来信,就《梦华录注》稿,有所商榷,即随事答之。”2月22日:“商务来书,《梦华录注》已付印,半年后,或可望出版也。”这件事到此应该算是可以了结了。

二

但平地起了波澜。

1958年3月3日日记:“徐苹芳来,饭后去,云:《东京梦华录注》增多十万字,商务只酬五百,盖以为随手抄撮也,无可理说。”《东京梦华录》孟元老原著3万来字,邓之诚注解增多10万字,现在商务说“只酬五百”——这到底是商务将原定的800元减为500元,还是邓之诚以为增多的10万字还得再添加500元,这儿语焉不详。如果能够查看得到商务印书馆存档的原始出版合同或往来通信记录,这个疑问应该可以解除。但从记录的口信里看,商务从800元减为500元的可能性比较大。大概令邓之诚最感恼火的是,还以为他的注是“随手抄撮”。邓之诚很愤怒,“即作书并还预支稿费二百元,抄书费十三元七角,索回原稿。信件交苹芳携去”(3月3日日记)。

商务印书馆先是同意退稿,后来又说“暂不退稿”(3月7日日记)。邓之诚坚持退稿,3月10日商务把原稿交还,但又“唯谓不宜以畀他人”(3月10日日记)。3月29日日记:“得商务书,《东京梦华录注》出版解约。”邓之诚拟稿子交周绍良在人民文学出版社印制,周绍良供职人民文学出版社。可能商务得到这个消息,就托周绍良来挽回,4月6日日记:“下午,周绍良来,言:商务欲印行《东京梦华录注》,托彼来疏通,二三日后,商务即有人来商洽……”4月17日日记:“徐苹芳来信,劝以《梦华录注》仍交商务,二弟亦同此意。”徐苹芳来信,估计也是受商务所托。二弟,即邓之诚的二弟邓之纲,他通情达理,也是有识见的人,邓之诚也因此能够常听其劝。4月18日日记:“晨,赵守俨来,言:加稿费二百。笑谢之,嘱其按字给酬,旁点加一,由彼定每千字若干元……渠云商定后,来一信。饱食油炒饭而去。”4月24日日记:“商务来信,允稿费千字十元。不欲与争,即允之,寄原稿去。”5月6日日记:“商务寄千二百来……”没有说明这笔费用,按照前述商务千字十元的约定,这“千二百”应该就是《东京梦华录注》的稿费了。

从上述结果来看,商务印务馆应该还是蛮客气的,对之诚先生及其著述也还是很尊重的。邓之诚的认定是,这件事不是稿费的多寡,“只求公道,并无奢望”(见4月18日日记)。

邓之诚的坚持,商务有了表示,这事大约就这样有了比较圆满的结果。

三

“只求公道,并无奢望”固然是邓之诚向商务议价的主要缘由,但也还是有其他的因素,比如生活开支的需要。日记里这样的记载也不少,比如50年代初的几年,日记里多有出卖自己藏书的记载,这可以举出如下的例子:1953年6月3日:“以藏书五十二种、三百册,卖与民族学院,价一百九十万,今日交割,并扣前预借百万。”几天后6月7日日记:“王剑英来……又云,出版局金灿然甚关心予之生活,以卖书为可惜。”王剑英是邓之诚燕京大学教过的学生,当时供职人民教育出版社。金灿然当时应该在出版总署编审局任职,30年代上半期就学北大历史系,也是受业过邓之诚的。邓之诚自己也直接说过自己“生活窘”(1953年11月21日日记),之诚先生日记说这一天是“予六十七岁生日也”。

邓之诚日记里的稿费数目的记录,也会说及自己生活之所迫。这也有数例可举:1955年5月1日:“三联(书店)送来《(骨董)琐记》尾数四百元,盖知我贫也,厚意可感。”此时币制已作改革,此处所记的400元稿费,当值1955年2月币制改革前的旧币400万元了。既求公道,复迫于生计,所以邓之诚对稿费也就看得重了。5月23日:“致王剑英,言中华稿费。”6月21日:“王剑英来,言中华稿费仍定九元,笑允之。”中华,即中华书局,稿费“九元”,即千字9元。7月1日:“中华(书局)寄来合同,稿费九元,上册七月底交稿,下册十一月底交稿,即签字寄回。”这应该是《中华二千年史》明清部分的出版合同。6月11日:“三联寄来合同,千有八元而已,即签字寄去。”千字八元稿费,大概之诚先生也觉得这出版社都是国家所控制了,稿费也就成了“国家意志”,个人拗不过,故接着写道:“此等事在今日不可争,争亦无益。”三联的这份合同应该是为出版《桑园读书记》而签。8月25日:“得三联(书店)汇补《琐记》稿费七百七十,出于意外。”《琐记》即《骨董琐记》。三联对之诚先生也是蛮客气的。12月9日:“三联补《读书记》稿费尾数一百四十二元……”《读书记》即《桑园读书记》。

1958年国家调整稿酬标准。7月,文化部颁发《关于文学和社会科学书籍稿酬的暂行规定》;10月10日,文化部发出《关于降低稿酬标准的通报》,这份文件明白地提出:鉴于“过高的稿酬标准,使一部分人的生活特殊化,脱离工农群众,对于繁荣创作并不有利”,所以希望各地报刊、出版社将稿酬按当时标准降低一半。邓之诚9月27日日记:“得中华二十六日书:言稿酬偏高,现不退回,亦不重算,就此清结。”12月14日:“中华书局寄来新订稿酬,名为较前减半,而编选、辑录、集解、订补,每千字三角至三元,似尚不敷钞费耳!”可以想见之诚先生见到这份新稿酬标准时的懊恼。这时二弟在旁劝慰:“昔人遇有力者为之刻书,引为至幸,但求书能行世,未尝及酬也。”以个人欲与“国家意志”抗衡,实不可能,之诚先生也是感到无可奈何。这时听了二弟之纲的这番话,柳暗花明,豁然开朗,日记里记了下来,接着说:“闻此妙解,如沃冰雪。”之诚先生的懊恼,涣然冰释。邓之纲先生的话,放在古代,确乎如此,彼时出版行业尚未商业化;但到了50年代,恐怕就不一定说得通了,只是迫于此情此景,个人也是难有能力和国立出版机构议价了。之纲先生的宽解,给了之诚先生以“如沃冰雪”的醒悟。揣摩之纲先生的“但求书能行世,未尝及酬也”,应该不是不要稿酬的意思,而是不首先以稿酬高低为意。

邓之诚先生出于寻求公道,也迫于生活,多有和出版机构议价的行为。但他到底也还是一个学人,首先还是以能够把自己的心得发表为第一高兴之事。1959年2月6日日记:“商务印书馆寄来代购《东京梦华录注》二十册,此书遂得行世。幸去夏即已复印,若迟至秋间,决无出版希望矣!可谓幸运。”更早时候,几年前,1956年10月16日日记有云:“下午,中华宋茂华来签立出版合同,交稿酬五千,云:明年第一季出,且将再印前四册。”这是《中华二千年史》明清部分的稿费了。前四册则是民国时已出的《中华二千年史》。之诚先生接着写道:“此书(即明清史部分)费时二年有余,竟有成日,亦寂寞中差强人意之一事,得酬多寡所不计矣。”这真是书生本色毕现了。这一天之诚先生很高兴,日记里还有这样的记录:“晚为王钟翰题字,灯下尚能作蝇头细字,甚自豪也。”

四

回到本文前头说及的《东京梦华录》,邓之诚当年注释这部书得“千二百”稿费,这是一个什么数字呢?之诚先生1958年3月17日日记有云:“同舍(聂崇岐)来言:将以明年迁居城内,正议买予昔年所居后撒袋胡同之居(即后撒袋胡同一号),索价五千二百金。”聂崇岐,宋史学家、目录学家。后撒袋胡同在北京西城区,今已消失在金融街里了。不详邓之诚所居,但照常理推测,应该是一个四合院了。“五千二百金”在1958年可购一个四合院,则“千二百”相当于这个四合院房价的五分之一,这稿费也是很可观了。中华书局2020年7月出版了杨春俏译注的《东京梦华录》,为全本全注全译,合计四五十万字,不知译注者所得稿费够不够今日北京西城区一个四合院(即使是一个小四合院)的五分之一房价?

邓之诚,清光绪十三年十月十五日(1887年11月29日)生,卒于1960年1月6日。字文如,号明斋、五石斋,祖籍江苏江宁,先后就读于成都外国语专门学校法文科、云南两级师范学堂。著有《中华二千年史》《骨董琐记》《清诗纪事初编》《桑园读书记》等。任教北大、北师大、燕京大学等校,门人弟子号称三千,成就斐然者有黄现璠(北师大)、王重民(北师大)、朱士嘉(燕京)、谭其骧(燕京)、王钟翰(燕京)等。与中国近世学人有广泛交谊的日本学人桥川时雄,称邓之诚史学尤其是至难的通史研究,《中华二千年史》为“压卷之名著”,对于历代史事研究特别是明清政治制度掌故等造诣为他人所不及,“又给青年学生以亲切指导,其门下聚集了一批英年学者”,信然信然。