一笔珍贵的非遗戏曲财富

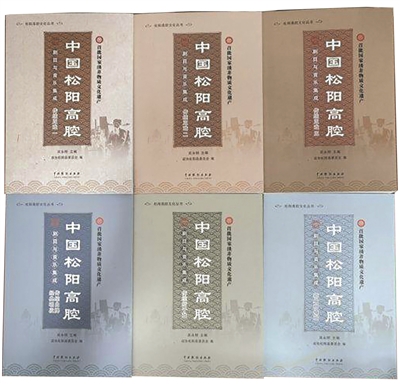

——《中国松阳高腔剧目与音乐集成》发行

|

李鸿斌

今年9月5日,我应邀参加了《中国松阳高腔剧目与音乐集成》发布会。在我这个一生奋斗在戏曲和音乐战线的老兵看来,松阳县委、县政府对中华文化、地域文化和地方戏曲非遗剧种的传承与发展工作如此重视,并对此丛书在编纂全过程中给予的认真把关与鼎力相助,使我深受感动。

此丛书在松阳高腔世家吴陈俊(新中国第一代松阳高腔艺人、国家级非遗松阳高腔代表性传承人、著名松阳高腔表演艺术家)之子、丽水市级松阳高腔代表性传承人、松阳高腔研究会主席吴永明的努力下,历经了38年酝酿筹划,于2023年3月,由11位相关领导和本地区业内有志之士组成了一支强有力的编撰队伍。历经近20个月的日日夜夜,收集、整理,选用了自1959年由吴陈俊等老先生主唱,丽水地区文化局刻印(油印)版,和后续关于松阳高腔不同版本的部分内容;对文本资料进行了取证、校对与授权;对各资料采用的音乐素材,进行了规范化记谱修正,并重新记录了经典唱段与尚未记录的曲牌等多项工作。一套六卷于2024年6月由中国戏剧出版社出版,9月5日正式发行。丛书共收录正本大戏32部;传统折子戏22部;传统喜庆小戏6部;新编移植大戏4部; 新编小戏6部;传统唱腔曲牌94首;器乐曲牌(唢呐)9首;经典唱段46首。还列举了剧目特有曲调4首和常用锣鼓经及其说明。

在编撰过程中,主编吴永明和承担传统剧目执笔的程建中,现职均不在文化口,他们充分利用工作之余,废寝忘食、任劳任怨,没想过报酬,克服一切困难和压力,一心只想为松阳地域文化、为这笔珍贵的戏曲非遗忘我奉献。音乐部分也如此,克服了心传口授在记谱中的种种困难,用现代人的技能,在毫不损坏原素材的前提下,尽可能地在调式、节拍、记谱等方面进行了相对合理化的调整与收录。

这套丛书的问世,为传承前辈们600多年来留下的这笔珍贵非遗在松阳县文化志里又添了崭新的一笔,而且也为后人传承、发展、弘扬松阳高腔提供了有据可查的可视性文本资料和音乐素材。此举实属功德无量!

五千年中国文化,是华夏文明的基础,充分整合了全国各地域和各民族文化要素而形成的文化。我国的戏曲艺术根植于传统文化的沃土,是中华文化的重要组成部分之一,源远流长。正如中共松阳县委书记莫靓在序中的第一句话所说:“文化如水,浸润无声,贯通历史、现在和未来。”

松阳高腔的音乐体制,按中国戏曲声腔划分,系昆山、弋阳、皮黄、梆子四大声腔之弋阳腔范畴(即高腔系列)。由于我国是多民族、人口众多的国家,故而剧种繁多、分布甚广。高腔也如此,主要流行于赣、浙、川、皖、湘、鄂及苏、闽、粤一带。虽说戏曲声腔中的高腔是以江西弋阳腔命名,但光浙江省就有八大高腔。西安高腔(衢州)与松阳高腔名列前茅,且松阳高腔是浙江省现存最古老的剧种之一。形成于元末明初、宋元南戏的松阳高腔,历经600多年传颂。帮腔、甩腔、“咿”“呀”“啊”“哈”的衬词,加之独具个性的锣鼓经形成了特有的戏曲风格。具有旋律委婉优美、表演质朴等特点,使其在众多高腔中脱颖而出。

从上世纪80年代初至今,40年来,我国的戏曲由于受种种原因影响,相比其他艺术门类,发展一直处于比较滞缓状态,甚至有的剧种出现断档,后继无人。从1986年我国的362个剧种到今天348个剧种,不难发现,这30多年就有14个剧种自生自灭。最主要的原因还是创作与创新未能与时俱进,跟不上时代的步伐。当然,客观地讲,任何时期的创作,是永远无法达到与同时空人的视听需求同步的。一个剧种的存活力,不仅要不折不扣地做好传承,更需要不断地发展、创新,力争与时俱进,取得不同时代人的接受与爱戴。所以,这就更需要我们热爱戏曲的每一代人尽心尽力,更需要真诚的付出。

据我定居松阳6年来的初步了解,仅从群文这块看,做得非常可观。自发性的协会、各类团体很多,规模有大有小,遍布全县各乡镇和院校。有松阳高腔剧团、越剧团、婺剧团及地方小戏剧团、合唱团、月宫调民乐团、木偶、模特、曲艺等团体,数量多,并常态化有序地组织下乡演出,使松阳县广大群众在劳作之余能够享受到艺术所带来的快乐与中华文化、地域文化的熏陶。

希望松阳高腔传承与发展并进,严格监管,普遍鼓励,重点扶持。也希望松阳高腔在现有的传承工作中,以本地区相关能人志士为主,结合外援有生力量,进一步挖掘收集本书尚未收集到的原始资料和挽救面临濒危失传的一部分资料,进一步完善松阳高腔的传承重任。更希望松阳高腔相关人士在传承的同时,能够客观面对现实,紧跟时代步伐,在传承的基础上,扭转观念,大胆实施“两条腿走路”,在确保剧种风格与个性的前提下,广泛吸收众剧种之长,化为自身血肉,使传统与具有时代气息的发展能够真正的并进,让松阳高腔充满活力,代代相传,愿这枝盛开于我国民族艺苑的奇葩,早日开遍祖国大地、香及世界。