吴昌硕一方篆而未刻之印

|

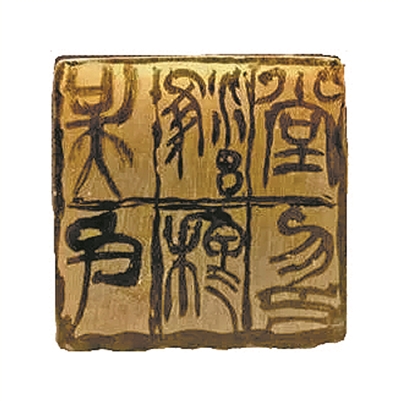

| 吴昌硕“吴氏雍穆堂印”印石及反文墨稿 |

|

□马洪

杭州西泠印社创建100周年之际,吴昌硕的曾孙吴超,将其曾祖生前一方篆而未刻的“吴氏雍穆堂印”印石,作为贺礼,捐献给西泠印社永久收藏。据当时吴超接受媒体采访所言:“担心这方半成品印日后传到子孙手中,子孙不懂印事,若将印上字迹洗掉,则就毁了这件宝物。”吴家后人这种妥善的做法,令人称许。

此印,印面边长4.3厘米,高8.3厘米,青田石料,墨书反字印文,6字分三竖行排列,一行2字,每字间有界格。印文所谓“雍穆堂”,为1904年吴昌硕61岁后寓居苏州的一间堂名,“雍、穆”二字,乃雍容、静穆之意也。该堂舍原址在苏州桂和坊19号,吴昌硕在此处生活了近10年,并创作了不少书画、篆刻名作。不知何因,这方印章,篆而未刻。缶翁不经意留下的这件篆刻半成品,为我们提供了一个窥探其堂奥的独特视角。

篆刻,顾名思义,包括篆与刻两个部分。篆的部分,即是印式设计,一般可分为排置印文、经营虚实、完善整体三个方面,章法合理与否,不但左右着印章的形式品味,还影响着作品的艺术质量。历来印人都重视印稿设计,有“七分篆,三分刻”之说。印稿设计大凡有三种方式:其一,先写印文于薄纸上,然后沾水将纸稿墨迹反印到印石上;其二,直接在印石上以反文书写印稿;其三,用刀角轻轻在印石上划出印文,或涂黑印面直接下刀刻制。从吴昌硕这方印的笔迹观察,他是以第二种方式书写印文,即用墨笔直接反写印文于印石上,但或许有个纸稿作为参照,这大概也是他惯用的方法。

笔者将这方篆而未刻的反文墨稿,翻转成正文并加以朱色,此稿仿佛就是成印的钤本,用笔如刀,雄浑朴茂,气韵生动。印文参差取势,以书意入印,得石鼓文之笔法意趣,取汉封泥之斑斓浑朴。印文6字安排,或左或右,或上或下,皆留有空白,相互构成顾应关系,疏密自然、虚实通灵。吴昌硕刻印,以朴拙平实为旨趣,不求华丽纤巧,他认为“纤巧去古雅远矣”。

吴昌硕恣情肆意的写意印风,在清末民国印坛上产生较大影响。1913年他被推举为西泠印社首任社长,成为篆刻界的领袖人物,实乃不负众望。纵观500年文人篆刻流派艺术史,缶翁治印,入古出新,开宗立派,影响深远。