古朴典雅民国荔枝笔筒

彭宝珠

|

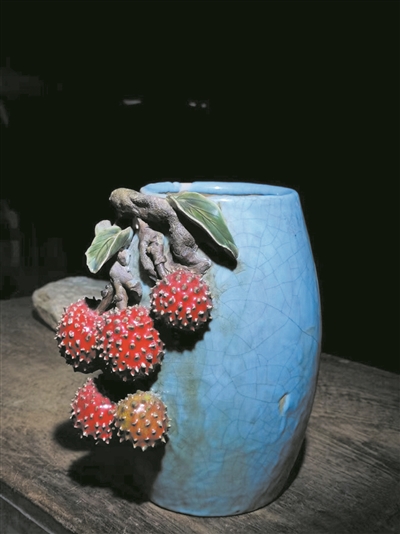

| 民国荔枝开片笔筒 |

□彭宝珠

在翰墨飘香的中国传统文化中,笔筒是古代文人墨客不可缺少的文房用具之一。据考证,笔筒产生的年代大概在宋代,一般呈圆筒状,直口,直壁,口底相当。到了明代,造型新巧的笔筒开始出现,经过能工巧匠的设计加工,成为文人雅士的新宠。笔筒是中国传统文化的重要符号,艺术价值与实用价值兼而有之,因此也受到藏家们的喜爱。

这只民国荔枝开片圆形笔筒,高20厘米,瓷质,表面经过长时间的沉淀和磨砺,呈现出一种深沉而古朴的色泽。工匠师仿荔枝形态而作,绿油油的枝叶掩映着红果子,棕色的枝干上结有五颗荔枝,荔枝叶脉络清晰,器身纹理凹凸自然,形象生动。整器构思巧妙,独具匠心,线条流畅,造型典雅,给人一种古朴而庄重的感觉。

苏轼说:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”人们对荔枝的喜爱,一个是因为荔枝为我国南方特产,成熟之际,红艳喜人,是一种鲜美多汁的水果;还有一个原因,荔枝有“利子”“吉利”“多利”等人们向往的吉祥寓意,所以在传统文化中,荔枝还有生命、爱情、家庭、友谊等多重象征意义,给人以立志奋发的激励,历来是文人墨客吟咏及借物抒怀的对象,常被用于诗词歌赋、艺术描绘,以荔枝为主题设计制作的器物也悠久流传。

摩挲着这只民国荔枝开片圆形笔筒,很多光阴的影子摇曳而来。父亲文化程度不高,特别期望我能成为一个有文化的人。他看到我工作认真仔细、尽职尽责,为了鼓励我,把这只古玩市场上淘得的笔筒转赠给了我。

这只笔筒置于我的书斋案头,一直陪伴着我,瓷实的底气让我在沧桑岁月中沉下心来,认真工作。年轻时,摸爬滚打,伤痕累累,我常为实验数据的差异而懊恼,或完成一篇研究报告而如释重负,笔筒从我掷笔入筒的声音知道我的努力或懈怠;中年时,我从蒙昧走向睿智,从幼稚走向成熟,恬淡和释然,往笔筒落笔的声音变得轻缓;如今,互联网已深刻嵌入日常生活,我用笔次数少了,笔筒里的笔大多沉寂下来,但我写文章、写信时还是喜欢用纸和笔来书写,传递真情和牵挂。

这只民国荔枝开片圆形笔筒不但是收藏观赏之佳品,而且还藏着我往昔的青春与奋斗,藏着回不去的光阴。每每读书写作困乏时,观赏着笔筒上的荔枝,往往令我精神一振。