《痛饮读骚图》中的魏晋风骨

郑学富

|

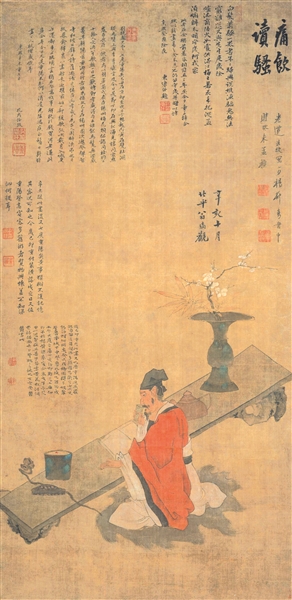

| 陈洪绶《痛饮读骚图》 |

□郑学富

陈洪绶的《痛饮读骚图》,于明崇祯十六年(1643)七月作于杨柳青运河船中。此图绢本设色,纵100.8厘米,横49.4厘米,现藏于上海博物馆。

陈洪绶(1599~1652),字章侯,浙江绍兴诸暨人。自幼天资颖异,善诗词,工书法,尤精于绘画。早年启蒙于蓝瑛,在绍兴师从著名学者刘宗周,深受其人品学识影响。陈洪绶祖上为官宦世家,至其父家道中落。陈洪绶年轻时对功名孜孜以求,以光宗耀祖、报效国家。在他24岁那年,乡试失利,功名不得意。他曾感慨道:“廿五年来名不成,题诗除夕莫伤情。世间多少真男子,白发俱从此夜生。”明天启三年(1623)春,妻子病逝,陈洪绶怀着悲痛第一次进京谋官,结果铩羽而归。崇祯十三年(1640)正月,第三次沿运河北上至京。四处奔走,谋求官职。崇祯十五年(1642),捐赀入国子监,召为舍人,时年45岁。历经几十年的不懈努力与追求,怀才不遇的陈洪绶终于如愿以偿。他奉命临摹历代帝王像,因而得以观赏内府所藏古今名画,技艺益精,名扬京华,与崔子忠齐名,世称“南陈北崔”。皇帝对他的画艺也极为欣赏,因此召他做内廷供奉。可是他并不是仅仅想在绘画上有所作为,而是有不凡的志向,做一番轰轰烈烈的事业,加之目睹腐败透顶、风雨飘摇的朝廷,心高气傲的他拒绝了皇帝的旨意,于崇祯十六年慨然离京,乘船沿运河南下,于孟秋七月来到天津杨柳青。

杨柳青是运河沿线上的一座运河商贸重镇,经济繁荣,文化璀璨。河上船舶迤逦,帆樯蔽日,岸上市井繁华,商贾云集。他在此停泊上岸。举目街市,他看到了来自家乡的布匹、茶叶、瓷器、笔墨纸张等,备感亲切,尤其是文化氛围感染了他,杨柳青还是个书画之乡,年画闻名京津,“家家能点染,户户擅丹青”。他逛了年画市场、品尝了小吃,看了大戏,心情很是兴奋。晚上回到船上久久不能入睡,于是挥毫泼墨,不一会,一幅画作便完成了。画面上一长条案几,两足以湖石支立,案上有花盆、酒壶,青铜古物中插梅、竹两枝。一文人头戴乌帽,一袭红衣,坐于案前,右手擎杯,左手扶案,双目圆睁,看着打开的书卷。看上去满目愤怒,须髯尽竖,手中的酒杯将要捏碎。画中的红衣格外醒目,与画面中的古物形成强烈反差,似乎要将画面搅动起来。在此压抑的气氛中,溶入烂漫的色彩,从而将沉着痛快的“痛”表现出来。题识“痛饮读骚。老莲洪绶写于杨柳青舟中,时癸未孟秋”。“痛饮读骚”语出《世说新语》:“名士不必须奇才,但使常得无事,痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士。”陈洪绶借用魏晋士人纵酒放达、愤世嫉俗、傲骨铮铮的精神风貌,表明自己崇尚魏晋风骨,做一个高士的心志。他有诗云:“李贺能诗玉楼去,曼卿善饮主芙蓉。病夫二事非所长,乞与人间作画工。”

明亡后,陈洪绶越发癫狂,时而吞声哭泣,时而纵酒狂呼,时而在山林中奔跑。他的画也更加怪诞、夸张。他曾削发为僧,自称悔僧、云门僧,改号悔迟、老迟。借“悔迟”二字,抒发对明王朝灭亡、对自己多舛仕途的感慨。清顺治九年(1652),孤傲倔强的陈洪绶走完了他悲欣交集的一生,享年55岁。

清初,《桃花扇》的作者孔尚任购得《痛饮读骚》图轴,爱不释手,先后在画上四次题跋。其中有七绝二首:“白发萧骚一卷书,年年归与说樵渔。驱愁无法穷难送,又与先生度岁除。”“炉添商陆火如霞,供得江梅已著花。手把深杯须烂醉,分明守岁阿戎家。”读书、饮酒,诗合画意,个中滋味,深有感悟。