岁月·人生·幸福

——读《人世间》有感

劳月

|

|

| 2月19日,浙图文澜读书岛在杭州市拱墅区祥符街道文化站开展《人世间》阅读交流分享。 许伟伟 摄 |

劳月

磕磕绊绊,虎年还赶了一回时髦,蹭了如今大火的电视剧《人世间》的光,读起了这本书。

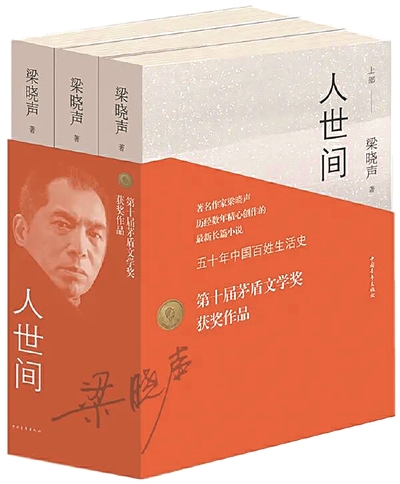

虽然,如今《人世间》大火,名人、明星、媒体无不聚焦梁晓声和《人世间》。 我花了6天时间,认真读完了3大本115万字的小说《人世间》,整理出了3条阅读体会。

一是善与恶的关系。《人世间》责任编辑李师东对《人世间》有这么一句评价:“梁晓声‘好人文化’的形象表述”,这句评价非常中肯。

梁晓声出生于和“光字片”一样的棚户区,从生产建设兵团上了大学,成为作家。他的父亲就是周志刚那样的大三线建设工人。他和大弟下乡之后,家里只留下母亲、患精神病的哥哥和小弟小妹。他的小弟和周秉昆一样,也是酱油厂的一名工人。

梁晓声觉得,有责任为他熟悉的这一代人做一点时代的记录。虽然街区是脏乱差的,居住环境是逼仄的、狭小的,但那些父母们依旧培养出了优秀的、品行良好的一代青年,至少多数青年是这样的。

于是,梁晓声按照自己的生活经历,写下了这部《人世间》,记录下对帮助过他的好人们的感恩。他认为,生活中还是好人居多,这是对生活本质的一种坚信。

所以,这部小说里,只有一个坏人骆士宾,其他都是好人。但是,这些好人并不是我们传统意义上无懈可击的完美者,而是有血有肉、有缺陷、有情绪、甚至有些卑劣的普通人。

人的心中一定是善与恶并存的。世上没有完美无缺的好人,也没有十恶不赦的坏人。只不过大部分人能够用善良遏制心中的邪念,不至于光天化日之下作恶而已。中国的传统文学理念过于强调文学的教化作用,总是将道德判断凌驾于文学描写之上,首先要分清好人坏人、正面反面角色,善恶分明,正邪昭彰,导致传统文学作品中人物形象的概念化。《人世间》回归生活的本源,塑造了一群真实、生动、立体的人物形象,无疑是令人欣喜的。

二是爱与恨的关系。作为一部描写棚户区穷苦人生活的小说,《人世间》没有堕入暴露黑暗、埋怨社会的窠臼,而让我们感受到平民百姓那种相濡以沫、抱团取暖的人间温情。

周秉昆夫妇相濡以沫的爱情,李素华和郑娟那种中国劳动妇女伟大的母爱,周秉昆与他的“六小君子”之间赤诚相见的友爱,革命老太太曲秀贞与“六小君子”之间的坦诚谅解和相知,都让人感动。

进入21世纪以后,世界各国意识形态之间的对立、仇恨愈演愈烈,民族与宗教的冲突愈演愈烈。随着移动互联网时代的到来和法律意识的加强,人与人之间的撕裂也日益突出。我们似乎身处一个充满仇恨的世界。于是乎,《人世间》这样充满烟火气的寻常百姓的温暖故事,便格外有意义。常进步写在纸上的那句话:“某些人经常不讲道理,反逻辑,自以为是。即使这样,那也要相信,人世间永远有真爱和友谊”,便格外有意义。

三是变革与安逸的关系。《人世间》所描写的是上世纪70年代到21世纪初的故事,重点当然是改革开放带来的巨变。有意思的是,梁晓声并没有一味地为改革唱颂歌,而是深刻地展示了改革带来的阵痛。

从20世纪初开始到改革开放前,东北一直是中国的发达地区。但是,从上世纪80年代开始到今天,东北却始终处于中国发展的末端。《人世间》展示了改革开放对东北带来的强烈冲击。改革开放没有给“光字片”带来好日子,反而使“六小君子”这些工人们丢了饭碗,生活更加艰难。这些情节真实反映了东北的现状。改革开放40年,依旧有很多问题需要我们去解决。

《人世间》反映的进入新世纪20年来房地产大发展背后的经济问题和社会矛盾,深刻昭示了一个道理:任何一次变革,必然带来社会变迁甚至一些混乱,而大多数人总是习惯于守旧和安逸,打破传统一定是不受欢迎的。

变革者有着巨大的风险。这是《人世间》在讲述个人悲欢遭遇中设置的时代背景,是这本大书的沉重的政治意义。