我谋职的单位毗邻上虞最具特色的鹤琴幼儿园,上班的时候,常能看到孩子们活泼的身姿、听到嘹亮的歌声。还有很多孩子就读于鹤琴小学。区政府所在的百官街道曾有一条胜利路,1892年3月5日,陈鹤琴即诞生于此,当时叫作百官镇茅家弄,前几年因为胜利路名太滥又不想忘了陈鹤琴,因而改名为鹤琴路。

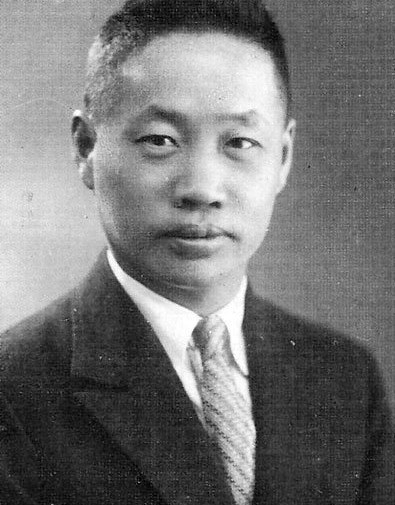

对于教育界来说,陈鹤琴是一位绕不过去的现代著名教育家、儿童心理学家、儿童教育专家,被称为“现代儿童教育之父”,功绩仅从《陈鹤琴教育文集》《陈鹤琴全集》等煌煌巨卷中就能见一斑。对于绍兴人来讲,有如此成就的陈鹤琴是一位当之无愧的杰出乡贤。在鹤琴幼儿园和鹤琴小学的校园里,都有一块镌刻了“一切为儿童”的大理石碑,陈鹤琴的思想、理念和执着,静静地凝聚在这五个字上,而更让我感动的是他的“狮子说”。

(一)

陈鹤琴说,“每个人的心中都有一只‘狮子’,这只‘狮子’就是极大的潜在力量。许多人心中的‘狮子’是沉睡着的,所以纵有极大的潜在力量,也不能发挥出来。教育的任务,就是把这种糊糊涂涂、浑浑噩噩的‘不觉’转变为‘自觉’,唤醒学生心中的‘狮子’,使他获得力量”。

陈鹤琴8岁入私塾,一直读到14岁,当时的老师大抵只管读不讲书,他认识了三四千字、背了好多古书,虽然陈鹤琴都是鸡鸣即起、刻苦努力,但囿于时势,大家读的只能是“死书”,很多人“学了几年,一封信、一张字条也写不通”,知识转化不了力量。忆起当初的情景时,陈鹤琴不禁叹道:“这种教育实在是害人,今日思之,唯有惋惜、感慨、痛恨而已。”但对传统教育中有益的部分,如因材施教、个别教学、行重于学的主张他还是肯定的。

15岁时,陈鹤琴在姐夫和四哥的资助下,考入杭州蕙兰中学。在那里,陈鹤琴的视野得以打开,他不仅学习了语体文和各种现代新知识,还深受“爱人人爱,敬人人敬”“有志竟成”等思想影响,立志追求现实的人间美德,确立存世当以无我为隐名、以服务为宗旨的人生观。1910年陈鹤琴在上海圣约翰大学读了一年后,考入清华学堂高等科。在清华学校内,陈鹤琴首次开设“校役补习夜校”,还在清华园西南的成府镇为失学儿童办了“义务小学”,在校期间的两次办学创举,是他日后献身教育的“小试水”。

1914年,陈鹤琴与陶行知等考取庚子赔款奖学金,赴美留学,与鲁迅、郭沫若一样,陈鹤琴原先也是准备学医的,但他马上意识到,挽救积弱的祖国必从教育人做起,儿童教育是国民教育的基础,“医生是医病的,我是要医人的。我是喜欢儿童的,儿童也是喜欢我的,我还是学教育,回去教他们好”。认准这一条后,陈鹤琴在美国的5年留学生涯中,广泛吸取各类知识,特别重视学习科学实验和启发式教育方法。他先后在霍普金斯大学、哥伦比亚大学获得了文学学士、教育学硕士学位等,汲取了很多先进教育理念,夯实了成功的基础。1919年8月,陈鹤琴回国,9月任南京高等师范学校教育科教授,讲授儿童心理学,从此开始了他适合中国国情新教育的探索之旅。

(二)

1939年,陈鹤琴在他主编的《小学教师》月刊发刊词中,首次提出“活教育”思想,这是他21年来从事儿童心理研究及儿童教育实践的总结,至40年代,“活教育”思想终成成熟的理论体系。陈鹤琴认为应当使得腐化的教育变为前进的、自动的、有生气的教育,要使教师教活书、活教书、教书活,使儿童读活书、活读书、读书活,要激发大家心中狮子的力量,检讨既往、策励将来,集中力量改进环境,创造社会,建设新国家。

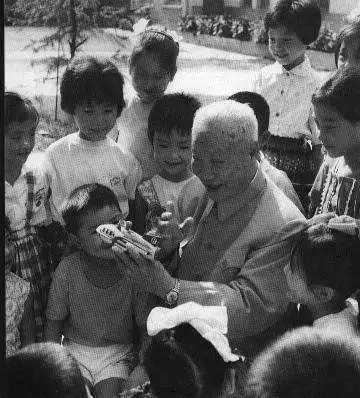

陈鹤琴把“活教育”概括为:做人,做中国人,做现代中国人;大自然、大社会是活教材;做中学、做中教、做中求进步。他说,教育不只是传授知识,首先要教人如何做人,而且必须从小教起、从小教好,关键是小和好。他还总结了“活教育”的“从小到大、从人治到法治”等13条基本原则,现代社会特别重视的学前教育,若从教者能撷取其中之一条,深学细研,也当受益无穷了。在第5条“从不觉到自觉”的阐释中,陈鹤琴再次强调,教师的责任是启发学生自觉,唤醒心中的狮子,发挥每个学生源在的力量。

(三)

陈鹤琴一向认为,要办好中国化的幼稚教育,关键在于培养中国化的幼教师资,而中国化的幼教师资,必定要中国人自己来培养,必定要改造旧的师范教育。

1939年冬,陈鹤琴在地下党的关怀下逃脱汪伪特务的暗杀,离开“孤岛”上海到达重庆,国民党教育部要他当国民教育司司长,他表示“要做事,不做官”。1940年,陈鹤琴应江西省教育厅长之邀去江西办学,决意在江西开办中国第一个公立的幼稚师范学校,以实现他培养中国化幼稚教育师资的多年愿望,实现他渴望办“活教育”的理想。这就是中国幼教史上著名的文江幼师的来历。

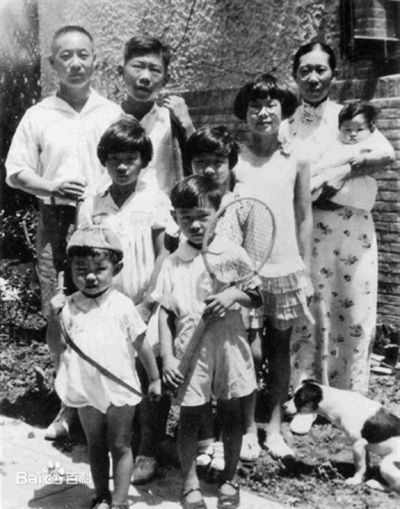

为创建这一新的幼稚师范教育,培养“有思想、有认识、能实干、能苦干的教育斗士”,陈鹤琴在江西泰和县文江村的一片荒山上开始了艰苦卓绝的创业。当时陈鹤琴已近50岁,强烈的事业心和献身精神驱使他以无穷的力量去和困难作斗争。国民党江西省政府原答应拨给幼师的建校经费是65000元(法币),后削减为25000元,还不够盖一幢宿舍。怎么办呢?陈鹤琴邀集了一批热心的教师,招收了百多名热情好学的女学生,带领大家组成一个个“幼狮”(幼师)小组,披星戴月、披荆斩棘,边劳动边学习,决心将“荒山辟学园”。不到一年,松林中一只雄壮的“幼狮”——江西省立实验幼稚师范学校诞生了。1941年11月,陈鹤琴夫人俞雅琴带着秀云等4个孩子从上海来到江西,他们看到的陈鹤琴,“他的头发花白,时光和劳累在他脸上刻下了皱纹,但精力仍是那样的充沛。大家都称他为不知疲倦的校长”。当时到过文江的人无不惊叹文江的美丽,不少文化教育界人士经过江西这里都要停留下来,夏衍、于伶等老一辈都去过,学生们还演出过他们的著作《万世师表》。

国立幼稚师范学校的校牌悬挂在两棵大树之间,另一条通往校内的大道上,则横挂一块刻着“小狮子”模型的校徽牌,象征着陈鹤琴校长提出的发扬“小狮子的精神”。这种猛狮般的精神在建校劳动中,也得到了充分的发扬。陈校长亲自创作了校歌的第一段:“幼师!幼师!美丽的幼师!松林中响的是波涛来去,山谷间流的是泉水清漪……陶冶我们的真性灵,培养我们的热情绪……”校园中央树立了两块大牌,一为“做人,做中国人,做现代中国人”,一为“大自然,大社会都是活教材”,陈鹤琴在这里和他的学生、同事一起将“理论与实践相结合、实践出真知”付诸行动,辛苦并快乐着。

“幼师”的校徽是一只狮子,同学们在迁校前出的墙报中有《狮子林》,歌咏团中有“醒狮团”,狮子成了学校的象征。陈鹤琴常对学生谈起拿破仑的名言“东方有睡狮,一旦醒来,将震撼世界”,鼓励同学们要有狮子的搏斗精神,改造环境,服务社会,不能在困难面前低头。同学们在校经常唱的也是《前进的幼师》《新的女性》等歌曲。学生刘坤珍等同学还记得,3年毕业后,陈校长用质量最好的纸和墨,为同学们题词:“勤劳一日,可得一日之安眠;勤劳一生,可得幸福之长眠。”

1943年春,江西省立实验幼稚师范学校由省立改为国立,形成了一个完整的幼稚师范教育体系。但是不久,日寇进攻江西,学校先搬往赣州,又转至广昌。在迁校过程中,师生紧密团结,战胜困难,坚持办学,在学校所到之处,撒下了幼教的种子。抗战胜利后,陈鹤琴力争幼师全部迁沪,但只有专科部被批准,陈鹤琴就在此基础上重新建立上海幼稚师范学校及附小,继续他的中国化幼稚教育的实验。

(四)

狮子心是需要被唤醒的,一旦醒来,力量巨大而深远。

比如他唤醒一分孝心。陈鹤琴童年时代生活艰难,6岁时父亲就去世了,家道中落。母亲陈张氏善良勤劳,常用民间美德故事和谚语教育子女,在陈鹤琴心中铭刻下对父母要孝顺、待兄弟要友爱、对穷苦人要有同情心等想法。艰难的生活磨炼和慈母的教诲,孕育了陈鹤琴充满爱心的心灵和朴实进取的性格。他的第一个孩子陈一鸣回忆:“我小时候,有一天我坐在小凳子上,祖母在旁边站着,父亲看见就对我说:‘一鸣,拿把椅子来给娘娘坐。’我立刻照父亲的话搬椅子给祖母坐。”这一句话,他的儿子记住了一辈子。这也是陈鹤琴“活教育”思想中的原则之一——你要儿童怎样做,就应当教儿童怎样学,活教育的理论反对理论与实际相脱节的教学,强调在实际生活中实干,在实干中求知。环境很重要,陈鹤琴还以游泳为例,说明在陆地上学游泳是没有多大用处的,到水里还要溺死;又以烧饭为例,说明单单在教室里讲饭怎样煮,菜怎样烧,鱼怎样煎,肉怎样煨,学生也还是不会烧。所以,一定要使学生“在适当的环境之内,得到相当的学习”。

还有,唤醒一分感恩心。1943年暑假,欧阳亨吉在江西的国立幼师毕业,由学校安排到重庆的国立幼儿园工作。抗战时期,从江西到重庆交通极不方便,亨吉又在病后,千里迢迢,十分为难。正好此时校长陈鹤琴因事赴渝,便约她同行,同行的还有七君子之一的王造时先生。一路上,年过半百的陈鹤琴旅途本已十分劳累,但还是处处照顾学生,王造时看到这些,深受感动,他对陈鹤琴说:“你真正是教育家,如此关心学生,师生关系如此融洽,真是难能可贵。”在旅途中,还有一件小事也让欧阳亨吉永志不忘。“车过贵阳,有一次我到校长的车厢去坐,校长给我茶喝,我说:‘不喝。’校长面带笑容,但又略显严肃地对我说:‘亨吉,你应该说,谢谢,我不喝。’我知道自己失礼了,面红耳赤,不知说什么好。但从此以后,不论在什么地方,什么时候,我都不忘记说‘谢谢’。我现在已经60多岁了,还是坚持这样说。在工作中,我也从来没有忘记对孩子的礼貌教育。这件事,对我可说是终生不忘的深刻教育。几十年来,我一直按照校长‘敬业、乐业、专业、创业’的教导 ,在幼教工作岗位上勤奋耕耘。”这么微小的一件事,陈鹤琴不会记得了,但他的学生记住了、实践了,又一代一代地传承下去。

20世纪初期,绍兴先贤王子余创办《绍兴白话报》,宣传革命思想,移风易俗,将自觉的革新意识和旗帜鲜明的启蒙知识传播给社会。这一时期,年轻的周作人在此报上投稿,也在日记中记录了他走向“自觉”的历程:“看《国民报》两册,词意危竦,一字一血,睡狮睡狮,曷其醒焉。”通过报刊的阅读,周作人共享了当时知识界的亡国危机意识。1903年9月11日,他与鲁迅途经上海,看到公园门书“犬与华人不准入”七字,难抑愤懑和屈辱:“哀我华人与犬为伍。园之四围皆铁栏,环而窥者甚多,无甚一不平者,奈何竟血冷至此。”绍兴的几位杰出乡贤,在特殊的历史时期,都将唤醒心中的狮子当作了自己的重大使命。一个多世纪已然过去,在新时代,我们更要齐心协力,呼唤美好的明天,记住他们的呐喊。