在生活的苦涩中,品味独特的甜

——读李娟散文集《遥远的向日葵地》

周婷

|

周婷

有人说,开心时读余华,不开心时读李娟。这话有几分道理。余华笔下的世界,充满着沉重与深邃;而李娟的文字,总能在不经意间触动人心最柔软的部分。

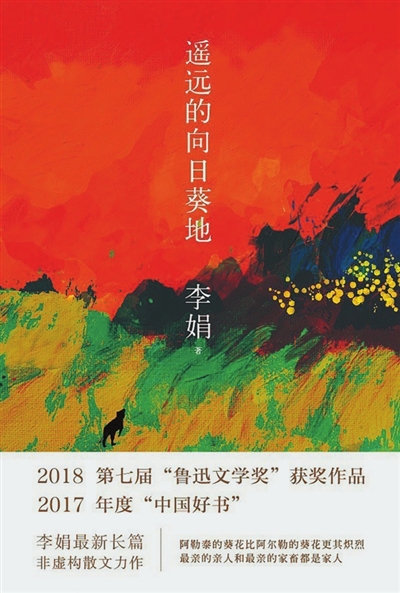

最近,沉浸于她隽秀的文字中——《遥远的向日葵地》。这是她2017年创作的散文集。如同以往的风格,细腻而明媚,将我带入了一个遥远又亲切的世界。

“万亩的向日葵金光灿烂,万千金色蜜蜂纷起跳跃,仿佛连‘嗡嗡’声都亮得灼灼蛰眼。”李娟笔下的向日葵地,位于阿勒泰戈壁草原的乌伦古河南岸,是其母亲多年前承包耕种的一片贫瘠土地。但就是在这片贫瘠之地,李娟赋予了它不一样的意义——对美好生活本真的向往与期盼。

书里,李娟用她娴熟的笔调,记录了劳作在那片土地上的人们,和他们质朴而具象的生活细节。在她的笔下,向日葵地不再仅仅是一片土地,而是承载了人们的希望与梦想,总是与激情和勇气相连。在这片土地上,人们辛勤耕种,尽管生活诸多艰涩,但总能从中品味出一丝丝的甜。

“只有葵花四面八方静静生长,铺陈我们眼下生活仅有的希望。”

“我迷恋葵花地,迷恋孤独,也迷恋葵花地与孤独之外的世界。”

“我只好拼命地赞美,赞美种子的成长,赞美大地的丰收。我握住一把沙也赞美,接住一滴水也赞美。我有万千热情,只寻求一个出口。只要一个就够了。”

……

她的文字,总是那么生动有趣。写归家、吃饭、散步、劳作、丰收,即便是丢手机这样的日常琐事,都能让读者感受到生活的趣意盎然。她能将最平凡的事物描绘得极尽动人,让文字仿佛在纸上鲜活地跳动,就是有一种魔力和生命力,让无数读者获得共鸣与慰藉。

在作品中,李娟不仅记录了美好生活的点滴,更深入探讨了人与自然、人与社会、人与自我之间的关系。她写季节的更替、动物和亲人、理想的生活、生命的结尾,以及自然与人生等等,每一篇文章都充满了对平凡生活的热爱与敬畏,那样畅快淋漓,让人在阅读中感受到生命的种种脆弱与坚韧。

“人的命运、人的意志、人的勇气与热情倾注其中。麦浪滚滚,田畦蜿蜒。在大地上,除了白昼之外,麦田的金色是最大的光明。哪有什么快乐,只不过是知道了生活的真相,依然热爱生活。”

“她只知道火车是唯一的希望。火车意味着最坚定的离开。在过去漫长的一生里,只有火车带她走过的路最长,去的地方最远。只有火车能令她摆脱一切困境,仿佛火车是她最后的依靠。”

“人生统统由之前从未曾有过,之后也绝不再发生的事情组成。”

……

有人说,阿勒泰的“出圈”,某种意义上是李娟文本的胜利,我深以为然。她用明快、脱俗的文字,为我们刻画了一个爱与真的纯粹世界。

后记中她袒露,这些都是自己长久以来内心渴望书写的东西。关于大地的,关于万物的,关于消失和永不消失的,尤其是关于人的意愿与豪情、无辜和贪心。

在我看来,《遥远的向日葵地》不仅是一本成功的散文集,更是一部关于生活、梦想、人性的经典哲学之作,带给我们对诗和远方的万般遥想,也带给我们对平凡生活的无限热望。

李娟明亮的文字风格,既有驰骋疆野般的大气磅礴,也有涓涓细流般的清新透彻,曾被书评这样形容:“她平视阿勒泰的万物升腾,进入生活的每一寸肌理,用四溅的闪光的水花般的语言,写下她看见、听见与感受到的一切。”极具个人特色的写作风格和生命力拉满的文字叙述,让万千读者找回了心灵的安宁。

只有当人把心放在更大的原野里,才能看见芸芸众生,才能给人治愈抚慰。身为作家,李娟无疑做到了。透过她构筑的独特文字世界,我们似乎真真切切地触到了心中那片遥远却真实存在的向日葵地。

字里行间,我也感受到了一个真实的李娟——一位热爱生活和写作,理性和感性兼具,有着悲天悯人情怀的天生作家。在她独树一帜的作品里,能感受到她“见天地、见苍生、见自己”的那份悲悯与谦逊。

它亦使我们懂得,人生如逆旅,总会陷入困境、遭遇挫折。诚然,只要保持一颗赤诚之心,便能从生活乏味苦涩的基调中,品尝出沁人心脾的甜。

放眼平凡人的世界,属于生活的颜色从来不是五彩斑斓的。世间无尽的苦难和悲凉,才是我们短暂生命的“底色”。但生而为人,我们却可以为个体的人生旅程自由“上色”,一如率真洒脱的李娟。

无论是遥远的阿勒泰,还是当下的现实生活,她那打动人的文字,就如海上灯塔指引人前行,也如光一束照亮我们时而潮湿、时而温煦的内心。

李娟坦言,自己至今仍有耕种的梦想,但现实与梦想的差距,让她只能把心中的故事诉诸笔端,将内心喷涌而出的情感倾诉纸上,把自己全部的精神世界寄托于所爱的文字。

因此,写作是她的命运。她依赖并相信它,这令她感到平静而满足。于她而言,写作的过程是深入挖掘,更是勇敢探险。成为一名出色的写作者后,书写就是最适合她的“耕种”方式。

书的结尾,如她真诚所言,自己在写作中深陷文字,一字一句苦心经营。所有脑海中念念不忘,在心里耿耿于怀的事情,她都想写出来。

不论作为一个书写者亦或是思考者,我们都万分期待未来她能创作出更多高质量的佳作,也愿意见证她有更多真实而诚恳的文学表达。