既缘身在此山中

朱炜

|

朱炜

谚云:“山中无历日。”莫干山却改变了这种习俗。不独黄膺白在莫干山写有《白云山馆主人日记》,譬如郑振铎在莫干山滴翠轩写有《山中杂记》;汪英宾在莫干山肺病疗养院写有《山居札记》;周瘦鹃在莫干山铁路旅馆写有《山中琐记》;周世栋在莫干山508号写有《山居日记》。生活在莫干山麓的我,许多年来,对莫干山的故事充满了兴趣,特别是对山中的小地名、摩崖、亭匾、界碑、门牌号,等等。山林启我以智,学林惠我以识,当我踏上寻访之旅,每一次登山,都会邂逅不一样的风景,在心中留下难忘的印迹。当这些日记编撰成书,如今一页一页翻过去,像风吹过山头,越是偶然越是真实。

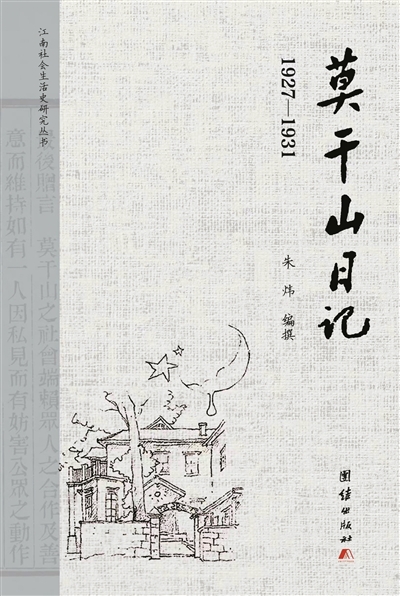

何处是莫干山?何谓莫干山?何以莫干山?2016年以来,我凭一己绵薄之力,尽所能及之最大可能,为莫干山零零星星的“经典与传统”之复活、生长,增添了一份光辉。《莫干山日记:1927~1931》以《白云山馆主人日记》为基础,广泛搜罗材料,以报刊时文、书信、档案、老照片、回忆录、口碑为补充,对莫干山在1927~1931年间相关事迹进行辑考。

在江南的文化图景里,莫干山无疑是一块充满异质性的文化飞地。2022年,我曾写作了一本《南浔与莫干山》,由浙江摄影出版社出版。这本《莫干山日记:1927~1931》,某种程度上可以说是我向“上海与莫干山”跨出的坚实一步,于我而言,形式和意义都很重大。史料信息要做得细,要带有地域性,同时兼顾以文化为主题,特别考验编撰者的甄别能力与取舍功夫。全书17万余字,历史照片120余张,涉及大小人物超500位,并有迄今最完整的莫干山近代建筑调查表、莫干山肺病疗养院创办人与驻院医生名录、莫干山管理局早期职员录。

莫干山人者,众也,我仅为其一,愿是其中地道者。《莫干山日记》编撰期间,我有幸得到了来自上海、南京、苏州、杭州、宁波、温州、绍兴等地师友们的无私帮助,或传递文献、照片,或翻译外文资料,或完善注释,给予教益;更得到了莫干山老别墅主人后代、看屋人后代、土著世家以及本地民间收藏爱好者的乐助响应,或补充实物、口碑史料,或提供线索。另不时收到许多未署名的民宿业主、公众号读者等的热心建议与有益互动。

此刻,我深感到地方史研究唯有从一般概念走向历史实际、走向具体、走向深入、走向细致,最终才能够由熟悉到了解,才能通过局部认识全局。这将是我在专业上努力的方向。正因为《莫干山日记》的编撰是一个系统工作,我越来越体会到莫干山“开山者”与“山二代们”对这座山的热爱。他们珍惜这份爱,尝试着去证实这份爱,他们做到了,我们也应该一样。《莫干山日记》的出版,既是黄膺白先生在淡出时代记忆后、复归于莫干山历史文化的一个标识,也是我对人世间某种式微价值的重拾,希望读者在重新了解莫干山历史并探索求真过程中,创造生成新的发展机会。当下,莫干山太需要文化支撑,释放新一轮品牌红利。

一书之成,赖端众力,使我铭心感恩。近来有朋友见到小女说,你是莫干山的孩子!在本地流传的干将莫邪故事中,干将莫邪之子就叫莫干,而莫干之子在今天俨然是生活在莫干山中的孩子的代名词,自带有莫干山的品格。我极欣赏周庆云《莫干山考》中所语“莫干,乃山之总称耳”,他在剑池、阜溪之源、碧坞龙潭等处的点睛之笔,连接串起了山上与山下,堪称文旅事业的先驱。在我的理解,莫干山为铸宝剑之地、飞神剑之地、论智剑之地。《莫干山日记》未尝不能说是一部非遗日记、气象日记、开局日记、通车日记、教育日记、公益日记、青年日记!

既缘身在此山中,偶见莫干真面目。莫干山,海拔不算高,但台阶很多很高,唯一次次拾级而上。在遍地修篁里、苍茫云海间,我凭栏数星星。远远地,你看那山上的街灯亮了,其中或有我熟悉的身影,为山中有数之人物,记取吉光片羽,似见神采奕奕依然。