骆宾王任职临海丞探秘

⦾文化史谭 □郑瑛中

|

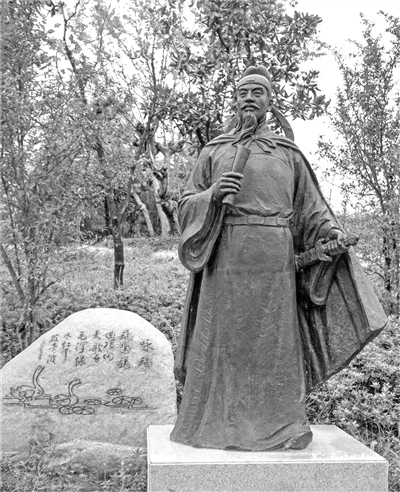

| 骆宾王塑像 |

“鹅、鹅、鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。”这首脍炙人口、流传千古的《咏鹅》诗,竟是唐人骆宾王7岁时所作,不称为“天才”,还真想象不出更贴近的词语了。在清波荡漾、风景绮丽的临海东湖公园里,今人建有一座古朴典雅的“骆宾王祠”,它与同城北固山麓的唐代古祠——郑广文纪念馆(又名郑广文祠),再现了唐代“初唐四杰”骆宾王与享誉“诗书画三绝”的广文馆博士郑虔当年在台州这方热土留下的不朽足迹,两祠共同构成了国家历史文化名城临海一幅悠远的唐风画卷。

遗憾的是,新旧《唐书》中骆宾王虽有本传,但对他任临海县丞一事却语焉不详,仅一笔带过;如《旧唐书》记曰:“高宗末,为长安主簿,坐赃左迁临海丞,怏怏失志,弃官而去。”骆宾王“弃官而去”,是在任临海丞前抑或任后?颇让人费解。

到了民国,何奏簧先生等编纂的《临海县志稿》对此事亦不了了之,没有为骆宾王记事。在《临海县志稿》卷四十二《记遗》中,仅引邑人、清康熙进士洪若皋主编《康熙临海县志》中的《骆丞未到台州》一文:“武后光宅元年(684)……与李(徐)敬业、唐之奇、杜求仁等俱坐事……骆宾王贬临海丞,是年秋,俱会于扬州,各自以失职怨望,遂谋匡复。”看来,洪若皋《康熙临海县志》认定骆宾王“贬谪”与“谋反”同在光宅元年,并非《旧唐书》说的“怏怏失志,弃官而去”,对其任职临海丞持否定态度。人们不禁要问:既有“骆临海”之名,为何没有“临海丞”之实?于此,笔者想试探一二。

骆宾王字观光,概取《易·观·六四经》“观国之光,利用宾于王”之语,婺州义乌人(今金华义乌)。天资聪颖,七岁即能赋诗,人称“神童”。成年后,尤妙五言诗,作《帝京篇》,时为绝唱,与卢照邻、杨炯、王勃,文词齐名,海内称“四杰”或“四才子”。

骆宾王学富五车,惜一生仕途坎坷。唐高宗乾封二年(667),对策入选,授奉礼郎。初为道王府掾属、武功县主簿;间有淹留、闲居,落魄无行;曾从军出塞,奉使巴蜀地区,后调长安主簿,时已年逾半百。武则天即位后,于调露元年(679)仕至侍御史(从六品下)。永隆元年(680)秋因多次上疏,讽谏言事,被人诬告,言其在长安主簿时坐赃受贿,从侍御史任上问罪入狱达一年之久。永隆二年(681)夏乃贬任临海丞。途经家乡婺州义乌看望亲人时已“白头”,期间写有《狱中书情通简知己》《在狱咏蝉》《与亲情书》诸诗。文明元年(684)参与徐敬业讨伐武氏,失败逃亡,客死他乡。

从永隆二年(681)夏至文明元年(684),骆宾王到临海任职是有足够时间的,作为邑人和进士,洪若皋怎能说“骆丞未到台州”?唐人郗云卿在所编《骆宾王文集·序》道:“文明中,徐敬业起兵欲反正,往投之,署为府属。”“文明”,为睿宗李旦年号,即公元684年夏秋间,是年皇位更替,一年中竟有三个年号:先为中宗李显,年号“嗣圣”;继为睿宗,改年号“文明”;终为武则天,又改年号“光宅”。中宗第二次复皇位时,鉴于骆宾王忠于李唐宗室,于神龙间(705~707)诏令郗云卿搜访骆宾王诗文成集,此时离骆宾王坐事仅20年左右,乃当代人记当代事,应可信。文明与光宅是同一年,离永隆二年(681)夏骆宾王贬临海已越三年,洪若皋《康熙临海县志》却把“贬谪”与“谋反”混为同一年,有误。

骆宾王在临海并无《旧唐书》说的“怏怏失志,弃官而去”之意。《骆宾王文集》卷五录有《久客临海有怀》诗,就题意言,宦居临海为时非短,且未涉及弃官事。其诗云:“天涯非日观,地屺望星楼。练光摇乱马,剑气上连牛。草湿姑苏夕,叶下洞庭秋。欲知凄断意,江上涉安流。”

同集卷八《与程将军书》亦流露出他在任上曾帮助过程将军。这封书信是写给中宗嗣圣元年(684)任右武卫大将军程务挺的,其书末云:“所恨禁门清切,造别无缘,官守牵缠,程其有限。某尚期辞满,傥泛孤舟,万里烟波,举目有江山之恨,百龄心事,劳生无晷刻之欢。”据此,则宾王是年“官守牵缠”,与上诗“天涯”“地屺”等词,均表示其在临海任上,欲期待“辞满”(任期满)之后,再泛孤舟。证明其时似尚无弃官之举。后因中宗忽被武后所黜,想宾王顿感失望,欲伸张正义又或害怕株连,遂投敬业起事,史载“弃官”之说,掩盖了宾王此举与皇室矛盾之事。

故讨伐武则天的檄文称《讨武曌檄》,文词犀利,抑扬顿挫,痛快淋漓地直斥武周罪行。唐代学者段成式在《酉阳杂俎》中形象地记道:则天皇帝看到《讨武曌檄》中“蛾眉不肯让人,狐媚偏能惑主”时,仅微微一笑;当读至“一抔之土未干,六尺之孤安在”时,不禁暗自佩服宾王文才之盛,生气地说:“宰相何得失如此人!”元人辛文房《唐才子传》把则天此话记作:“有如此才不用,宰相过也。”此说后世一直盛传,《新唐书》《资治通鉴》《唐语林》等典籍均有类似记载。

扬州兵败,宾王何往?当时就有“伏诛”“逃亡”“投水”三说。逃亡之说流传最广,徐敬业是起事的首领,兵败途中,被下属叛将王那相所杀,徐姓眷属逃窜几尽,从此改姓李氏。《旧唐书》与《资治通鉴》均言宾王与徐敬业、徐敬猷同“伏诛”。《新唐书》则说他“亡命不知所之”。

但民间有多说,比较合于实情的应是徐敬业后裔的李氏家乘所载:明朝时,李氏裔孙李于涛有《和骆宾王遗墓诗》四首,被收于清人陈熙晋的《骆临海集笺注》,其诗引是这么记载的:“(涛)三十五世祖德慕公讳敬业者,起事扬州,讨武氏,不克,一时眷属逃窜几尽。三十四世祖尚庵公(按:敬业子)讳炯者,偕幕府骆宾王,匿邗(古代扬州)之白水荡。久之,宾王客死崇川(今江苏南通),尚庵公具衣冠以敛……表其墓曰:‘唐文人骆某之墓。’载之家乘最详。”朱国祯《涌幢小品》亦记有明正德九年,(南通)海门发现骆宾王古冢之事。据此,宾王兵败逃亡,客死南通,或亦有据。

骆宾王传世文集,史载唐人郗云卿所辑凡十卷。今传世《骆宾王文集》为宋蜀本重雕,仅有文三十八篇、诗百二十五首、赋颂三篇,合计一百六十六篇,已非郗云卿所辑之全豹。注本则以清人陈熙晋《骆临海集笺注》最通行。