从学府任教看鲁迅的古典文学学问

周维强

|

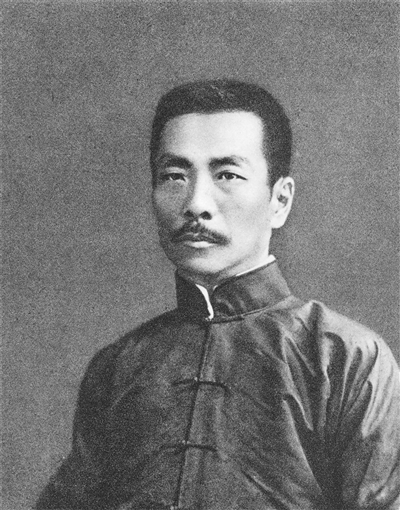

| 中年鲁迅照片 |

⦾两浙人物 □周维强

自1920年9月至1927年5月,也即40至47岁,鲁迅在大学里先后做过兼职讲师和专任教授。这儿依据《鲁迅日记》,从学府兼职讲师和专任教授的聘任这个小切口进去,或许可以稍稍一窥鲁迅的古典文学学问在当年学术界所可能占有的席位。

1920~1926:北京高校兼任讲师

1912年2月,南京中华民国临时政府教育部总长蔡元培任命鲁迅(当时还是名叫周树人)为教育部部员。3月,孙中山辞大总统职,袁世凯在北京继任,教育部迁北京。当年4月底鲁迅与许寿裳一同从绍兴出发北行,5月5日晚上约7时抵达北京。鲁迅《壬子日记》5月5日这一天记载:“上午十一时舟抵天津。下午三时半车发,途中弥望黄土,间有草木,无可观览。约七时抵北京……”壬子年,即公元1912年。鲁迅后来位居教育部佥事(职位介于司长和处长之间,月薪300元)时,到北京大学、北京高等师范学校(1923年7月更名为国立北京师范大学)兼职讲授中国小说史,始于1920年。1920年鲁迅日记8月6日记录:“晴,晚马幼渔来送大学聘书。”“大学”即北京大学,马幼渔当时任国文系主任,鲁迅受聘为国文系讲师。同月26日日记记录:“傍晚雨一陈。得高等师范学校信。”“高等师范学校”即北京高等师范学校;得高师信,即收到高师聘任信。这样从1920年8月或9月开始,鲁迅开始了在京城的一些大学里兼课的生涯。1923年10月13日开始,鲁迅又到北京女子高等师范学校(1924年5月升格为国立北京女子师范大学)兼课讲授小说史等课;1925年9月开始,鲁迅受聘到中国大学兼任小说学科教师。

鲁迅自1920年9月开始在北京一些高校兼职,讲授的主要课程是中国小说史。他很早就开始了对中国古代小说及文学的研究,1912年10月12日的日记记录:“晚得二弟所寄小包二,内《古小说拘沈》草稿……”二弟,周作人,彼时还在绍兴,他从绍兴寄给在北京的鲁迅。《古小说拘沈》,即《古小说钩沉》。《鲁迅日记》的注解说,鲁迅从少年时期积累此书的材料,自日本回国后继续辑校。鲁迅从日本回来是清宣统元年(1909)8月。鲁迅对汉语言文字学的研究,应该也是很早开始了,清光绪三十四年(1908),在东京师从章太炎学文字音韵训诂之学。鲁迅治中国小说史,辑校古小说,辨章学术,考镜源流,渐为人所知,所以他到大学兼课讲授中国小说史也是顺理成章了。

鲁迅整理在北大、北师大、女师大开课所编撰讲义而著成《中国小说史略》一书,他在1923年10月7日夜写的序里说:“三年前,偶当讲述此史,自虑不善言谈,听者或多不憭,则疏其大要,写印以赋同人;又虑钞者之劳也,乃复缩为文言,省其举例以成要略……”鲁迅很低调,说是考虑到自己不善言谈,说的话听的人不一定能明白,所以编了这册讲义;又考虑到抄写这部讲义的人太辛苦,所以用文言来著成,以便节省篇幅。这书稿的上册,鲁迅1923年10月8日寄孙伏园付印,新潮社1923年12月出版;下册书稿,鲁迅1924年3月4日校毕,新潮社6月出版,这就成了中国小说史的开山之作。1925年9月北新书局合为一册出了第二版。这部著作的公开出版,为鲁迅赢得了学术声誉。胡适写于1928年6月5日的《白话文学史》序言里讲道:“在小说史料方面我自己也颇有一点贡献,但最大的成绩自然是鲁迅先生的《中国小说史略》。这是一部开山的创作,搜集甚勤,取材甚精,断制也甚谨严,可以替我们研究文学史的人节省无数的精力。”这段话虽写于1928年,但胡适的这个看法,早在鲁迅这部书初版时即已形成。今存鲁迅书信,1922年胡适给《西游记》写序,向鲁迅问询“作者事迹”,鲁迅查阅资料,写了5页考证这部作品作者和生平的材料,这年8月14日寄给胡适。1923年12月20日,胡适写成《〈水浒续集两种〉序》,出版前亦先请鲁迅寓目,鲁迅1924年1月5日回信胡适,信里最后还提及《海上花列传》“大有重印之价值”。

鲁迅在北京高校兼任讲师,一方面是以兼职收入贴补家用,另一方面也得以通过大学讲堂而传播开了他的治古典学问的声誉。1924年7至8月,西北大学、陕西教育厅在西安合办暑期学校,邀请京津学者来开讲座,鲁迅也在受邀之列,所演讲的题目就是《中国小说的历史的变迁》。1926年一经厦门大学文科主任兼国学院秘书林语堂推荐,厦大即聘请鲁迅做了教授。鲁迅的职业生涯从教育部职员顺利转型为大学专职教授,北京高校这六七年的兼任讲师可以说是给他奠定了立足大学的根基。

1926~1927:厦大、中大专任教授

1926~1927年,鲁迅先后就任厦门大学和中山大学的专任教授。

鲁迅在厦大的教职是国文系教授兼国学研究院研究教授。在厦大当时设定的教职里,“研究教授”是一个高品级的职位。《顾颉刚日记》1975年3月补记他当时亦受聘厦大任教授,1926年8月25日林语堂嘱顾颉刚换聘书,改为“研究教授”,“予骇问其故,则谓自《古史辨》出版后,学术地位突高,故称谓亦须改变”。顾颉刚的这则日记或可做旁证。鲁迅在厦大月薪400元,这在当时的厦大是一个很高的数额了。《顾颉刚日记》1926年7月1日记录:“兼士先生送来厦门大学聘书二纸,一研究所导师,一百六十元;一大学教授,八十元。”两项合计顾颉刚月薪240元,和鲁迅比,少了160元(到了当年8月25日,顾颉刚升为研究教授,薪水自然有了提高。这是后话了)。

但鲁迅在厦大的任职甚为短暂:1926年9月4日抵达厦门,第二年1月16日就离厦赴任广州中山大学教授了。他在厦大聘期6个月,薪水从1926年7月领至1926年12月。

鲁迅很快离开厦大,原因还是在学问之外。一同受聘至厦大的中西交通史学家张星烺,1926年10月16日写给陈垣的信里说:“兼士先生现已决意回京,不欲再问此间事。”郦千明《沈兼士年谱》所作案语,谓兼士先生决定重回北大“因不堪厦门大学人事纷争,排挤打压”。可知厦大虽然得了陈嘉庚先生的一笔钱,想做出点事,但学院的生态并不好,加之嘉庚先生此时经济困顿,不能兑现给钱,南来教授于是纷纷北返。鲁迅9月4日抵厦门,9月7日写给许寿裳的信里就说:“今稍观察,知与我辈所推测者甚为悬殊。”才到了几天,就觉察到了“生态”的不和。9月14日写给许广平的信里又说“图书馆中书籍不多,常在一处的人,又都是‘面笑心不笑’,无话可谈”。9月20日写给许广平的信里更是说得直截了当:“学校当局还想本校发达,真是梦想。”10月10日写给许广平的信里说:“这里的学校当局,虽出重资聘请教员,而未免视教员如变把戏者,要他空拳赤手,显出本领来。”在这封信里鲁迅又说他念及语堂的兄弟及太太“都很为我的生活操心;学生对我尤好”,打定主意“总想至少在此讲一年”。但到了11月也终于去意已决,他在11月15日写给许广平的信里说“此地空气恶劣,当然不愿久居”,“我已收到中大聘书,月薪二百八,无年限的”。12月31日,鲁迅写给日本东京帝国大学(即今东京大学)文学部中国文学科学生辛岛骁(后来成为日本中国文学学者)的信里写道:“此地的学校(指厦门大学)没有趣味,甚感无聊。昨日终于辞职,一周内将去广州。”鲁迅终于离开了厦大,应聘到了广州的中山大学。

鲁迅在厦门这段时间里写给许寿裳、许广平、李霁野等的信中,吐槽厦大甚多,让鲁迅能够说厦大好处的主要一点是“惟不欠薪水而已”(10月23日致许广平)、“薪水不愁”(11月7日致韦素园)。但这一点好处,鲁迅也不要了,11月8日午后写给许广平的信里说:“中大的薪水比厦大少,这我倒不在意。”让鲁迅有所虑的是中山大学功课多。鲁迅在厦大原定每周6小时,小说史、专书研究、中国文学史各2小时,开学后专书研究无人选课,实际每周4小时功课;中大“听说每周最多可至12小时”。11月20日鲁迅写给许广平的信里又说及主持中大校务的朱家骅表达过鲁迅在中大另兼职务则照厦大现在的收入数“也可以想法的”。朱家骅的这个说法,表明了中山大学校方对鲁迅的看重,或者也说明中大对鲁迅学问的认可,急欲鲁迅到校执教(鲁迅后来在中山大学任教授又兼领文学系主任、教务主任,月薪也达到了500元。朱家骅没有食言)。鲁迅在这封信里继续说薪水高低这一层他“并不计较”,实收百余元他大概也已够用,“只要不在不死不活的空气里就够了”。12月20日写给许广平的信里又说及:“其实教员的薪水,少一点倒不妨的,只是必须顾到他的居住饮食,并给以相当的尊敬。可怜他们全不知道,看人如一把椅子或一个箱子,搬来搬去,弄不完。”鲁迅是有自尊的,也是有职业的尊严的。

鲁迅在中大任教的时间更短,5个月,这同样也是学问之外的原因所致。1927年1月鲁迅正式到中山大学任职。中大1月12日文科教授会议决定教授每周讲课12小时,各教授认定授课科目。鲁迅认定的科目是:文艺论3小时,中国文学史上古至隋3小时,中国小说史3小时,中国字体变迁史3小时。这4门课,3门是关于中国的古典学问的。鲁迅在中大的薪水固然高,但感觉并不愉快,“防暗箭,淘闲气”(4月20日致李霁野),4月21日即向校方请辞在中大的一切职务。中大多方挽留未果,6月6日中大委员会函允鲁迅辞职。鲁迅在中大的薪水领到5月止。

鲁迅从此离开了大学体制,尽管在厦大、中大,校方都认可鲁迅的学问,学生也都欢迎鲁迅的任教,鲁迅是这两所大学里的高薪层级的教授。或者说,鲁迅靠自己深湛的古典学问,在学府立足。鲁迅先后在厦门大学、中山大学获得高薪层级教授的聘任,可以作为鲁迅古典学问深湛的一个旁证。

随后鲁迅移居上海,1929年5月、1932年11月曾两度返回北平探亲,北大、北师大、辅仁大学、燕京大学、北平大学女子文理学院等学府纷纷请鲁迅到校作演讲;北大、燕京等校还有意聘鲁迅任教,鲁迅婉拒了任教授的聘请(见1929年5月21日、23日、26日鲁迅致许广平)。这也可以说明,鲁迅虽然脱离了大学体系,但学府中人仍然未能遗忘鲁迅学问的精湛。

鲁迅脱离了大学,但对于中国文学、汉语言文字的研究未曾有过中断。《中国小说史略》已成经典作品,日本学者增田涉当时毕业于东京帝国大学,经佐藤春夫、内山完造介绍,1931年3月至7月曾来上海从鲁迅治中国小说史,回国后把《中国小说史略》这部著作译成日文出版;鲁迅整理校勘中国古代小说和古文献亦一以贯之;鲁迅还想写一部中国字体变迁史的著作,1933年6月18日写给曹聚仁的信里还说“我数年前,曾拟编中国字体变迁史及文学史稿各一部,先从作长编入手”,可惜终于没有能够写出来。文学史有一部在厦大编的中国文学史略的讲义(鲁迅去世后被改名为《汉文学史纲要》编入1938年6月复社初版的《鲁迅全集》),还有1927年7月23日、26日在广州市教育局夏期学术讲演会做的一个演讲《魏晋风度及文章与药及酒之关系》(后收入1928年10月北新书局出版的《而已集》),也都稍稍可以看出鲁迅构想里的文学史的轮廓了。字体变迁史虽未写出来,《门外文谈》一文里有所谈及他对汉语言文字学问的一些认识,这反倒增加了我们未能读到他的字体变迁史的遗憾。

钱玄同、沈兼士和鲁迅曾在日本东京同列太炎先生门下,鲁迅去世后,1936年10月24日,钱玄同写了一篇追悼文章《我对于周豫才君之追忆与略评》,文中称誉鲁迅的《中国小说史略》:“条理明晰,论断精当,虽编成在距今十多年以前,但至今还没有第二部书比他更好的(或与他同样好的)中国小说史出现。他著此书时所见的材料,不逮后来马隅卿(廉)及孙子书(楷第)两君所见者十分之一,且为一两年中随编随印之讲义,而能做得如此之好,实可佩服。”同年10月30日出版的《中国学生》周刊第三卷第十期发表记者专访,沈兼士对记者说鲁迅“对中国旧学问上,更具有深切的研究,伟大的眼光和见解,高于郭沫若等的造诣,不过先生不把他自己围在一个圈子里,而还要作更高的追求……”假设鲁迅一生都在大学里安逸地任教授,以他的天分、学力和优异的思维品质,在古典文学研究等领域所获成果必会无可限量。也许鲁迅的个性使他不能够接受“校园政治”的氛围和“规则”。鲁迅是桀骜不驯的,但也可能是孤独的。一个人的“活法”和能做出什么样的成就,多半和他的个性不能分开。古希腊哲人赫拉克利特有言:“性格即命运。”信然。