舟过乌程吊公式思

江南布衣

□江南布衣

1988年,湖州与毗邻的杭州、嘉兴之间曾爆发过“蚕茧大战”。杭嘉湖蚕茧的主要产区在湖州,为了吸引蚕农跨区投售,邻近两地都暗中抬高了春茧的收购价。湖州市政府下令各职能部门设卡堵截,防止本地春茧外流。

当时我在湖州市某部门工作,我们的任务是乘钟师傅的汽艇昼夜不停地在德清与余杭交界的东苕溪上巡逻,拦截外出售茧的本地农船。湖州许多地方当时都不通公路,领导到乡镇视察、记者下基层采访,都需钟师傅的汽艇接送,耳濡目染,他肚皮里藏了不少掌故轶闻。那天夜里,汽艇在江上兜了几个圈子,平安无事,便靠泊在岸边的柳树下待命。夜深人静,万籁俱寂,在船尾抽烟的钟师傅见我们都昏昏欲睡,便打破沉默说道:“你们谁知道,300多年前淹死在我们脚底下这条江里是哪个名人?”在我们好奇的追问下,他讲述了藏在江底的一段轶闻。

洪昇,字昉思,浙江钱塘人,顺治二年(1645)生人,死于康熙四十三年(1704),享年一甲子。洪昇24岁入北京国子监为监生,后因父妾和同父异母兄弟的挑唆,被逐出家族,在外漂泊十年,完成了旷世巨作《长生殿》。康熙二十八年,因在佟皇后丧期演戏,许多人受牵连遭惩处,洪昇也被革去监生资格,遣返原籍,布衣终生。康熙四十三年,江南提督张云翼邀请洪昇到松江的提督府,“延为上宾,开长筵,盛集文宾将士,观昉思所作《长生殿》戏剧以为娱”。时任江宁织造监督的曹寅得知后,邀洪昇到自己在南京的宅邸搬演《长生殿》。据说,演出时曹寅特地准备了两部剧本,一本置于自己面前,一本放在洪昇的席上。每当舞台上的优伶唱完一折,两人便讨论剧中的音律节奏、字句声腔,时而校补改订,举凡三昼夜才将整出戏演完。这是洪昇晚年难得的赏心悦目之事,做主人的曹寅不仅知音善度,提供中肯内行的鉴赏意见,还馈赠了极其优渥的程仪。

曹寅是康熙的亲信,在江宁织造任上长达数十年,从他给康熙那些连篇累牍的奏折中可以看到,有许多看来不该出现在奏折里的琐碎小事,诸如江南的风俗人情、三教九流、街谈巷议、诗酒趣闻,曹寅都密封包扎用快马送往京城。他这样做自然是得到康熙的授意和鼓励,远在北方的皇上喜欢看这些花边新闻,大概不会是为了解闷逗乐,他是要把江南文人的一举一动都掌握无遗。所以说曹寅还有一个秘密使命,观察江南知识分子的动向,并担负起对他们的“统战”工作。洪昇一生最好的时间是在京城度过的,听说过曹寅能直达天听的传闻。落难沉寂多年以后,突然有官员接二连三想到他,排演他的成名作,延为上宾,馈赠丰厚,难免会浮想联翩:莫非京城大佬还记得洪某的盖世才华,欲重新启用,让地方官员借演戏先摸摸底?

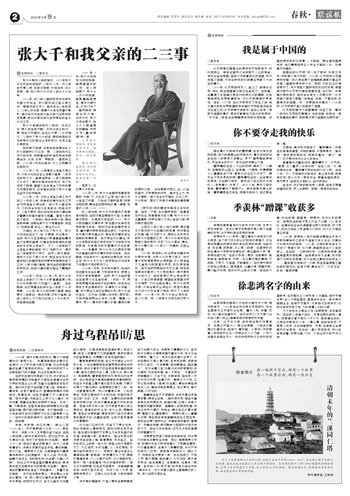

这次出门名利双收,还留下了悬念好梦,因此洪昇的心情特别好,回杭州西溪老家途中,船经湖州乌程时不忘带上几瓮本地盛产的好酒,在舱里小酌,自得其乐。船经东苕溪时洪昇独自出舱小解,醉意朦胧,失足坠江。恰好此时江上刮起一阵大风,把船上的灯烛都吹灭了,大江浩荡,长夜如墨,众人手忙脚乱,还是没能救起溺水之人。老朋友、著名学者王士禛得知此事,感慨道:“昉思遭天伦之变,怫郁坎壈缠其身,终从三闾于汨罗,仅以词曲传耳,悲夫!”诗人吴宝崖有《舟过乌程吊昉思》:“烟水依然拍野塘,饥驱客气倍堪伤。乌程酒酽漏将促,白舫灯昏风故狂。失足久无人济溺,招魂剩有鬼还乡。江南儿女应传语,分取钗钿吊七郎。”

洪家是钱塘望族,外祖父黄机在康熙朝官至文华殿大学士,洪昇娶了舅舅的女儿,自家的外孙兼孙女婿想进国家重点大学,老爷子当然要助一臂之力。或许这些来得太容易了,也许因屡试不第心情不畅,在京城后期,洪昇有点放纵自己,“交游宴集,每白眼踞坐,指古摘今”。好友徐嘉炎在《长歌行送洪昉思南归》中也提到“好古每称癖,逢人不讳狂”。尽管后来被削籍回乡,终生不仕,贫困潦倒,但他老人家依然我行我素,性情不改。康熙三十六年,江苏巡抚宋荦命人排演《长生殿》,事后设宴招待有关人士,据说洪昇在宴席上“狂态复发,解衣箕踞,纵饮如故。”

查嗣琏出生于宁海望族,受学于著名学者黄宗羲,赐进士出身,入南书房行走,相当于皇帝身边的机要秘书,前程似锦,应同乡洪昇之邀国丧观剧被革职。查嗣琏从此隐退故里,并将名字改为慎行,字悔余,寓示自己这辈子都要“痛悔之余,谨言慎行”。即便这样小心翼翼也没用,雍正四年其弟查嗣庭出任江西主考,因所出试题“维民所止”涉嫌诽谤被拿问,查慎行一支集体被捕,幸亏鞠审大臣回护才免于牢狱之灾。因受文字狱牵连,已死去多年的查慎行被掘墓扬灰。

如果要在两者之间做出选择的话,我会毫不迟疑地将票投给洪昇。那位“避席闻畏文字狱”的慎行先生不敢写诗著文,不敢酬答唱和,处处谨言慎行,活得多么窝囊憋屈,与行尸走肉有什么区别?同样是被革职返乡,相比之下,洪昇的活法更有人样。他率性而为,不拘小节,解衣箕踞,指古摘今,纵饮如故,虽然有点张狂,但活得真实,活得痛快,活得受人敬重。能被后人与《桃花扇》的作者孔尚任并称“南洪北孔”,成为中国戏曲史上里程碑式的人物,足以证明不虚此生。