梅瓶上的“岁寒三友”

马小江

|

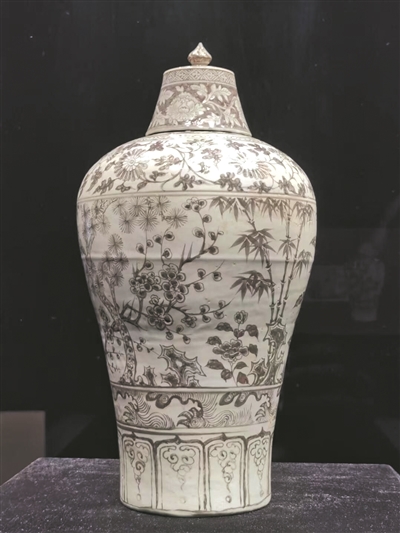

| 明洪武釉里红岁寒三友纹梅瓶 |

□马小江

寒冬腊月,万木萧条,百花凋零,而松树、竹子和梅花依然生机勃勃。松、竹经冬不凋,梅花凌寒怒放,因而被人们称为“岁寒三友”。文人雅士喜欢托物言志,自古以来,国人对松树就怀有一种特殊的情感,因为它坚强,常被用来象征坚强不屈的品格。竹子挺拔、刚正不阿、清秀俊逸的形象,更是君子的象征。凌寒盛开的梅花,在天寒地冻、万木不禁寒风时,却能独自傲然挺立,幽幽冷香随风袭人,便成为历代文人墨客歌咏与描摹的对象。在瓷器上,“岁寒三友”也是匠师们经常表现的题材。

明洪武釉里红岁寒三友纹梅瓶,1957年3月出土于明代墓葬,现藏于南京博物院。该瓶胚体白而坚致,小口、短颈、溜肩,肩以下逐渐收敛,体形修长,底面有刮削痕。盖作钟形,火焰形钮。通体施白釉,白中略泛青,釉质细腻滋润,底露胎。盖为红地白花,满绘牡丹,颈部绘蕉叶纹,肩以下白地红花,分为五组纹饰,如意纹、卷草纹、缠枝菊花、海水、变体仰莲为辅助纹饰。腹部用较大的篇幅绘松、竹、梅,并以湖石、山茶、芭蕉衬托,组成了岁寒三友的主题画面,夹饰芭蕉、山石、花卉。其下绘波涛海水纹,胫部仰莲一周。

总体观之,梅瓶浅足沙底,盖成铎形,釉质细腻,釉里红发色欠佳,窑变黑色。但该器造型优美,色彩凝重华丽、纯正鲜艳,器型完整无缺,主题纹饰与辅助纹饰和谐得体,美中不足的是其釉里红的釉色欠佳,但瑕不掩瑜。

明洪武釉里红岁寒三友纹梅瓶属官窑出品,在制作技术上,该器是由匠师先在白色瓷胎上以含铜的颜料进行绘画,然后罩透明釉一次烧成,但高温铜红釉对窑室气温要求比较严格,鲜红色最为难得。故被视为国宝级文物,它也是现存唯一一件带盖子而且保存完整的洪武釉里红梅瓶。

另外,有关对“梅瓶”的解释,清末许之衡在其瓷器专著《饮流斋说瓷》中说:“梅瓶口细而颈短,肩极宽博,至胫稍狭,折于足则微丰,口径之小仅与梅之瘦骨相称,故名梅瓶也。”

这只梅瓶构思巧妙,匠心独运,美轮美奂。赏着它,让人不禁为古人的智慧而惊叹!