生于荒野,心存浩瀚

——探寻《云中的风铃》里的美

仰嘉

|

仰嘉

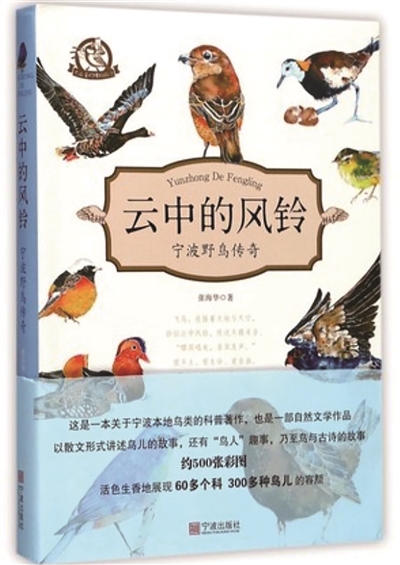

最近看了《云中的风铃》一书,我觉得比起称它为书,它更像一本笔记,记录着张海华老师十二年间对生活在宁波的鸟类的探寻。他日复一日地观察着鸟儿的生活,从随处可见的麻雀到较为罕见的歌鸫、大雁,忠实地记录自己的所见所感。要知道鸟类有着一双想去哪儿就去哪儿的翅膀,所以要想看到鸟、拍到鸟,需要有一颗能耐得住寂寞的心。而正是因为知道记录过程的漫长和枯燥,在阅读本书时,作者字里行间的愉悦与趣味才更使人觉得珍贵。

“……橘红的阳光铺满了湿地,乘一叶扁舟,在广阔的湖上、在丰盛的水草旁、在芦苇的边缘,穿行。无数的水鸟,如天地间的精灵,它们飞翔、守候、捕鱼、追逐、亲热……此时此刻,就算不举起镜头,我也已经陶醉……”这是张海华老师写在自序开头的一段话,透过这几句话,似乎可以看见一个原本等待这一刻许久的摄影师,放下了手中的摄像机,眼里满是热忱与感动。

《月湖的好鸫鸫》这篇是我认为非常有趣的一篇,初读题目觉得很怪,但是读完这一篇后,我觉得这不仅是作者对于稀少的宝兴歌鸫的记录,也能表现他激动的心情,好鸫鸫也可以是“好东东”的意思吧。在听见鸟友说月湖有宝兴歌鸫时,作者“几乎从床上一跃而起”,足以表现他的激动。扛着“大炮”(拍鸟的超长焦镜头)和其他“鸟人”(观鸟爱好者们对自己的戏谑之称)一起等待,最终如愿拍到了歌鸫。其中最有意思的是他对于歌鸫的描写,对于扛着各种设备来拍鸟的“鸟人”们,“这里的鸟儿们,也显然是‘见过世面’的,早已适应了这喧闹的环境”。作者钟于将鸟拟人化,用生动有趣的语言表现鸟的性格。“除了全身乌黑的乌鸫是本地‘土著居民’外,其他的鸫均为冬候鸟,它们在这里有吃有喝,日子过得不错。”“白腹鸫胆子比较小,下来前常会在树上观望好一会儿,然后突然冲下来,啜一两口水后立即飞走。灰背鸫与白腹鸫均是宁波常见冬候鸟,它们平时行踪比较隐秘,常喜欢在阴暗的灌木丛的落叶堆里翻拣食物,发出‘巴拉巴拉’的声音。”“罕见的白眉鸫则更加‘鬼’,它总是趁人不注意悄悄地来,几乎还没等人反应过来,它便已经迅捷地掠入香樟的浓密树冠,不见踪影。”“而作为留鸟的乌鸫,显然不那么懂得‘待客之道’,经常仗着自己块头最大,突然间直冲过来,把其他鸟儿吓得惊慌失措,避之唯恐不及。”每每看到这些描述,我的心里总有一种莫名的感动。作者也许从没有将观察鸟类当作自己的工作,他热衷于将自己也当成那些小精灵的一分子,去琢磨研究它们的喜怒哀乐。

除了歌鸫,还有一篇讲小云雀的文章也很有深意。小云雀属百灵科,鸣声甜美动人,是常见的留鸟。但是它不是色彩艳丽的鸟,全身都是浅黄褐色,和麻雀一般浑身“灰扑扑的”,却有一副惊人的好嗓子。作者在听到小云雀的叫声时是这样描写的:“小云雀站在一块石头上,昂起胸,抬起头,美妙、清澈、婉转多变的音符顿时如山涧的溪水潺潺流淌,与石相击,叮咚作响;又仿佛在如水的月光下,打击乐忽急忽缓,时而欢快,时而深情款款……但光站在地面上引吭高歌,岂足以表达它那欢乐又急切的心情?于是,它纵身而上,越飞越高,直蹿云霄,直到几乎看不清楚为止。忽然,银铃般的歌声又从高空倾泻而下……”此刻才更能感觉到作者不仅仅是一位摄影师,更是位作家,正是因为有着极高的文学素养,才能将眼睛看到的和耳朵听到的用一种美的方式传递给读者,仿佛身临其境。

作者是一个“荒野之人”,但他从不觉得自己是孤独的。他说“若身临其境,你会发现,当自己全身心地融入大自然中,全身心地感受这一切,会觉得自己不再是一个社会的人,至少暂时不是所谓的‘社会关系的总和’,而是一个自然的人,再也没有所谓的权势、财富之类的外在东西”。一切都回归原始后,我们有的只是这副躯壳,甚至身边的所有动物植物都能比我们更适应环境,比我们更强大、更自在,那我们还有什么可以困扰的。与自然相比,人类是多么渺小,渺小到可以让你觉得生活的困顿与烦恼根本都算不得什么。

这是在荒野之中的作者教给我的,也是这本记录着荒野的书教给我的。