内外并举!让时尚针织产业更“时尚”

|

|

□象山县政协爵溪街道联委会

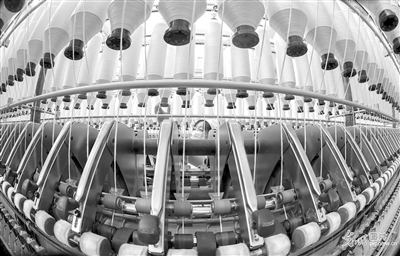

时尚针织产业作为象山“十四五”时期重点打造的百亿级产业,在新发展格局下,要巩固外销、拓展内销,尽快融入“双循环”,持续保持竞争优势。

难点困境

象山时尚针织产业现有各类生产企业700余家,其中规模以上针织企业179家,占全县规上企业数的36.31%。象山针织产业经历了艰难起步、总量扩张、发展壮大、创新提高等发展阶段,迈出了内转外、僵转活、量转质的关键性步子,但仍面临如下困难:

外贸红利逐步消失,企业经营发展疲态明显。时尚针织产业市场结构不合理,95%以上的针织品依赖出口,基本上是OEM(贴牌生产),订单品种少、批量多,其中60%以上出口至欧美地区。针织企业对市场的敏感程度和应变能力普遍偏弱,对技术、管理人才等要求不高,一直延续着“三低三高”的老路子,即低附加值、低档产品、低利润和高能耗、高排放、高投入。

品牌之路停滞不前,企业转型发展信心不足。大多数针织企业缺乏自主品牌。全县针织企业曾经尝试走品牌之路,比如巨鹰集团的“巨鹰牌T恤”和甬南集团的“伟绅牌服饰”等。做好国内服装品牌业务,首先要在设计开发与营销拓展上下功夫,而象山针织企业习惯了外贸业务的“短平快”模式,在人才队伍培养、服装面料推广、营销方式创新、自主品牌培育等方面缺乏持续深化,知名自主品牌创建尚未取得实质性成效。

受新冠肺炎疫情影响,企业应对化解办法不多。2020年初,受新冠肺炎疫情影响,全县针织企业面临企业订单中断、经营困难等问题。部分企业主动适应市场发展,实现转产转业,如巨鹰、森语等企业纷纷转型生产口罩,云润制衣等一批拥有线上平台的企业大展拳脚。但不少传统针织企业仍面临困境,缺乏应对化解办法,较难实现转型发展、化危为机。

相关建议

更好地融入国内国际双循环,对于象山时尚针织产业来讲,要在继续巩固外销的同时,将重心放到拓展内销和延续外贸两者平衡上来,逐步走上产业破局之路。

引导企业练好内功,巩固外销竞争优势。一是坚定发展信心。树牢“针织产业始终是朝阳产业”的理念,鼓励企业提升产品价值链层次,强化品牌意识和品牌价值,吸引优质外部需求回流,最终实现国产替代,形成外部循环正向效应。二是推进技术创新。对已经具备优势的产业或产业链环节,要支持企业实施技术改造升级,加快智能化、数字化转型。尤其在印染关键设备、关键技术的革新和面料研发、服装设计等方面要加大投入,推进产品由低端、低档向高端、高档发展。三是加强人才培育。培育和引进中高端经营、设计、研发人才和技术、管理人才及产业工人,引导企业在外设立服装设计中心、面料研发中心,加强企业文化建设,形成“设计在外、生产在象山”的发展格局。

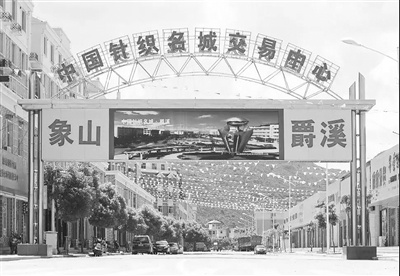

引导企业多点发力,加快拓展内销市场。一是对接平台“触网”。针织行业完备的生产体系是线上平台寻求合作的重要依托,要多管齐下,通过“政府+企业”双重渠道,为企业搭建好合作平台,寻求与抖音、拼多多、淘宝、京东等直播平台的合作,通过销量的提升使针织企业认识到数字化转型的优势。加大“网红主播”的孵化培育力度,利用主播的流量和人气为企业带货,探索实施针织产业观光型旅游,从而辐射带动整个产业的发展。二是用好市场“撒网”。中国爵溪(国际)针织品交易市场将建成运营,该市场将成为集产品输出、产品展示和直播场景等于一体的基地,围绕直播卖货、主播培训、服装研发设计、经纪业务、品牌孵化、供应链管理、跨境电商、5G新直播平台孵化等8大模块,培养一批互联网营销师和全媒体运营师,实现线上线下互补并进。加强市场与象山县域内针织企业的合作,通过搭建直播与实体双向交流的桥梁,加快传统针织企业实现营销模式转型,更好融入双循环。三是完善供需“链网”。优化企业生产结构和管理模式,扶持引导企业建立快速响应的供应链、产业链和价值链,引进和培养技术人才、产品开发人才和新模式电商营销人才,加强关键纤维新材料和智能制造相关技术的研发和推广,在服装销售快速反应、快速生产、快速出货上做好应对文章。

引导企业用好政策,持续做优做强产业链。一是优化营商环境。针对针织企业存在的融资难、担保难、融资成本过高等问题,加强与金融机构合作,创建政银企合作平台,为针织企业提供集中授信、信用评级、资产评估、贷款、担保等一条龙服务,为信用良好的企业开辟融资绿色通道。研究出台新一轮精准扶持象山时尚针织产业的行业政策,力促象山时尚针织产业的“二次创业”。二是发展现代物流。加快推进全县“物流网”建设,探索“商、仓、流”一体化发展路径,大力发展智慧物流、智能仓储、共享云仓,不断推动传统物流向现代物流迈进。加快构建衔接顺畅的基础设施网络,着力补齐短板、优化运输结构,促进物流业结构性“降本增效”。完善物流园区布局,继续推进货运枢纽(物流园区)建设,提高节点货物组织转换效率。三是发挥协调功能。充分发挥针织行业联合会沟通协调功能,积极搭建合作平台,促进企业之间互通产品信息、投融资需求、项目合作信息,联合进行技术攻关、合力开发新产品、共创自主品牌等,引导整个针织行业从贸易竞争转向合作发展。