校地合作!让高校经济为高质量发展添“智”力

|

□杭州市西湖区政协

2020年5月,杭州市西湖区提出重点发展高校经济的奋斗目标,先后两次召开动员部署大会,从战略布局、运行机制、项目建设、政策支持等诸多方面,全面动员、多方联动、立体推进,区域高校经济发展取得了可喜的阶段性成效。下一步,还需在促进成果转化等方面大力推进,助力地方经济高质量发展。

基本成效

资源空间有效拓展。聚焦高校存量空间及周边闲置楼宇,盘活空间近18万方,拓展区校合作产业发展空间26万方。创业孵化器和众创空间达到52万方。

创新平台不断强化。聚焦数字经济、人工智能等主导产业,建设创新平台,高校院所省级以上重点实验室增至10家。

合作成果得到落实。聚焦科技成果就地转化,实施校企对接,搭建企业技术需求端与高校院所成果供给端的桥梁,促成产学研合作项89个,位居全省第一。

合作氛围日益浓厚。聚焦氛围营造,通过全面合作、全员动员、全域联动,培育高校经济、发展高校经济业已成为全区上下的高度共识,区域高校经济已成为西湖经济的一种独特的新经济形态。

存在问题

区校双方参与愿望不对等。调查显示,辖区高校对全区发展高校经济的知晓度一般,对高校经济政策“不了解、没听说过”的比例达39.66%。说明相对于西湖对发展高校经济的重视程度,高校一方全面参与区校合作的热情和积极性整体偏低偏弱,不同程度地存在“一头热”的现象。

端口联系对接不紧密。调查显示,高校与西湖区联系对接的情况一般,认为“有固定部门和人员联系、但自己没有对接过”的比例为57.9%。同时,校地顶层战略接洽和联动还较为顺畅,但是职能部门、镇街平台、辖区企业和高校之间的多方“点对点”沟通还存在堵点,许多具体对接卡在了“最后一公里”。

成果转化路径不畅通。调查显示,在影响高校科技成果向驻地企业转化的主要因素中,认为“技术市场不健全、缺乏配套技术和环境支持”的比例为40%;有45.5%的企业认为“转化路径不畅、市场需求不足”。说明在科技成果转化这一复杂的系统中,成果供给与技术需求的嫁接路径还不顺畅。

物理空间储备不充足。调查显示,高校与企业对区校合作的“空间资源”关注度较高,占比达78.7%。高校经济的转化需求与土地空间等要素供给矛盾日渐突出。

政策支持条件不充分。调查显示,无论是高校、企业还是中介机构,对高校经济政策的关注度较高,占比85.3%。而对科技成果转化在外区的影响因素排在前列的分别是“财政配套资金更多”“财政专项资金到位更快”“税收优惠力度更大”“土地使用费、出让金减免”“周边配套更完善”等等。说明西湖区高校经济的政策支持条件还不充分、不均衡。

对策建议

提升区校双方参与愿望。一是区校高层做好高校的宣传引导工作。建议将每年的10月份定为“区校合作月”,有针对性地开展宣传对接。二是部门单位主动走出去。区校合作专项工作组和各成员单位立足自身职责,走进高校、服务高校。区人才招引组要办好长三角高层次人才云聘会,组织好“西湖智创汇”“双创启明星”等专题活动;项目招引组要联袂各校友会主办并参与高校创业大赛、项目路演、政策宣讲;成果转化组要牵头组织具有西湖特色的政策宣讲会、专场推介会,举办年度“科技合作洽谈会”。三是平台镇街大力请进来。围绕“北强、南启、中兴”格局,区分不同类型高校,打好宣传活动系列组合拳。北强方面,重点办好“紫金科技生态节”“国际科创云上论坛”和“求是强鹰”实训营;南启方面,重点办好“之江国际青年艺术周”“杭州现代音乐节”和“转塘共富云”活动;中兴方面,重点办好“智诚智学”创业实训营和“西湖脑机智能产业论坛”。通过窗口展示高校经济成果,鼓励广大教师和科研人员走进西湖、服务西湖。

优化合作机制。一是建设两个合作载体。由区科技局牵头建设“区校联合创新中心”;鼓励引导高校和企业建设“校企联合创新体”,帮助高校科研技术导入本土企业。二是编制两张合作清单。由区校合作服务中心牵头编制一张精准需求表,整合各局办、各企业的科研攻关需求;各高校编制一张精准科研转化方向供给表,按照学科体系进行划分。以数字赋能构建“一键式”数字化平台,实现企业和科研团队双向高效匹配,弥补“两张清单”的盲区。三是培育多元中介机构。采取多种方式扶持培育第三方中介机构,为科技成果转化提供专业评估、风险投资、第三方担保等全流程服务。

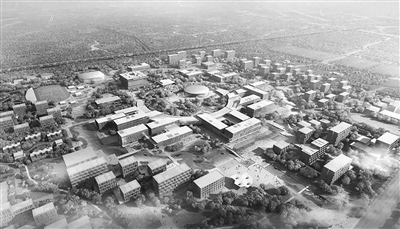

拓展空间资源。一是向规划要空间,构建西湖高校经济圈。优化区域总体规划,抢抓三江汇重点区块空间功能布局,做强浙大、西湖大学经济圈,做实小和山高校经济圈,做精美院、浙音之江文化经济圈,做细西湖实验室、国科大等创新平台。二是向存量要空间,提高土地利用的集约化水平。对全区10%留用地进行统筹规划,为区校合作项目预留产业空间。科学制定土地要素资源配置的绩效评估办法,实现土地要素的高效循环、充分利用。结合全区“两老”改造提升工程,继续盘活现有存量空间。

强化政策赋能。一是把握政策利好,乘势而入跟进。向广大高校教师和科研人员宣传好《关于加强高校院所科技成果转化的实施意见》等利好政策。二是发挥政策杠杆作用,完善配套措施。针对中介机构发育度不高、市场化激励机制不灵活、技术转移积极性不高等问题,建议:①由区财政局每年安排专项工作经费,扶持奖励“区校联合创新中心”。②在科技三项经费使用中,将对众创空间、科技孵化器的奖励延伸到中介机构。③对未签订技术交易合同而直接在西湖区进行成果转化的高校产学研合作项目,由科技部门对科技成果进行认定后给予一定经费支持。④区科创投加快资本要素聚集,发挥资本联盟效能,扩大产学研受惠面。⑤出台针对性政策,探索市场化薪酬、股权激励等方式,解决核心科研团队及顶级人才的“留人难、招聘难”问题。

加强人才保障。一是发挥科教环境优势,大力招引人才。紧抓杭州引才政策的良好机遇,借力高校经济发展,大力招引人才,使西湖成为吸纳人才的高地。二是精心打造“西湖良木”,服务育引人才。通过人才政策巡讲、云课堂等载体,广泛宣传各项优惠政策;组织好“西湖大学生创新创业日”活动,拓展大学生创业就业的见习基地。开展各类大学生创业项目大赛和技能竞赛,为大学生营造良好的创新创业氛围。做实供需平台,办好校招双选会、云聘会、杭州国际人才交流大会;做优服务举措,聚焦年轻人才需求,激活“西湖人才码”,推广“青荷码”;实施博士后工作站倍增计划,促进高层次人才落户西湖的良性循环。