“南陈北李”的书法襟怀

周惠斌

|

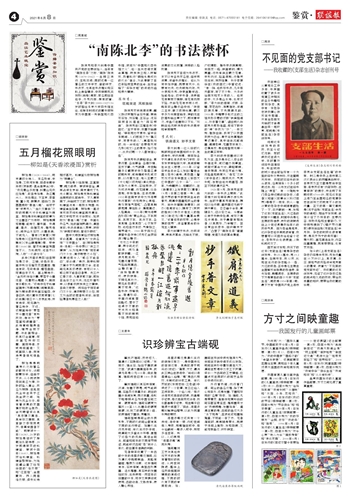

| 陈独秀赠台静农诗稿 |

|

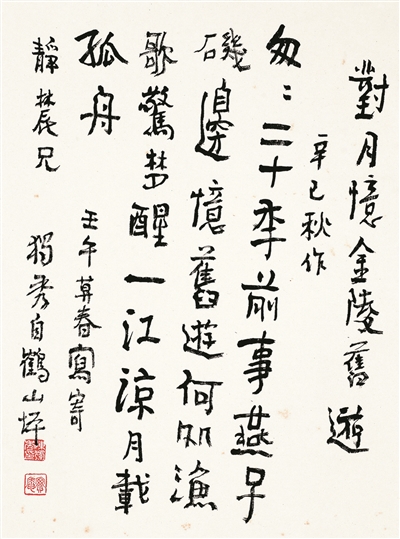

| 李大钊赠杨子惠对联 |

□周惠斌

陈独秀和李大钊是中国共产党的主要创始人,当年有“南陈北李”之称。“南陈”陈独秀(1879~1942)一生特立独行、狂飚突进,同时还是一位著名的文字学家、音韵学家、书法家,尤其在书法理论和实践上造诣精深,中共早期机关刊物《向导》周报,报名即出自他手,外秀内刚,颇有时誉。“北李”李大钊(1889~1927)30岁时担任北京大学图书馆主任,将原本封闭式的藏书楼转变为中国第一所新型现代图书馆,被视为“中国现代图书馆之父”,他一生矢志追求革命真理、民族独立和人民解放,执着践行“牺牲永是成功的代价”信念,为此奉献了自己年轻而宝贵的生命,生动诠释了“将毕亦钜”的深邃内涵和伟大精神。

陈独秀:

狂飚突进 风帜独标

陈独秀家学渊源深厚,嗣父陈衍庶雅好金石书画,崇尚邓石如、刘石庵、王石谷、沈石田而自比居室为“四石师斋”。陈独秀在《实庵自传》中回忆:“至于写字,我喜欢临碑帖。”早年用功于篆书,留学日本期间,人们即视之为“搞汉学、写隶书的人”;寓居杭州时,马一浮说他“总要每天写几张《说文》上的篆字,始终如一,比我们哪一个人都有恒心些”。

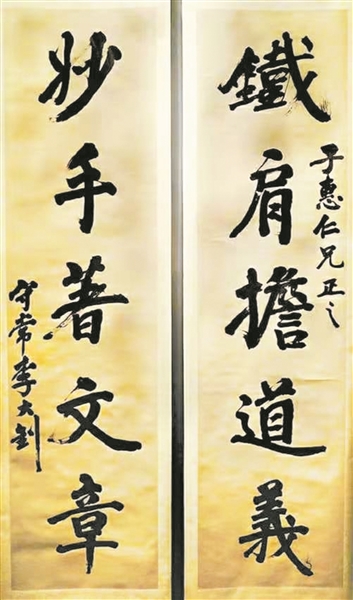

陈独秀书法碑帖结合,篆隶行草,各体兼备,各臻妙境,狂放不羁,大气磅礴。传世翰墨多系羁押狱中及蛰居江津时期所写,或诗稿或书札或对联,以行草为主,纯从王羲之《十七帖》《初月帖》演化而出,夹杂大小篆书,率性而作,不为成法所羁,行笔随意,线条洒脱,字势雄逸,汪洋闳肆。1932年在南京狱中为刘海粟书行草联“行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹”,凸显其胸襟宽博、秉性耿介、情趣高迈、人格高尚。1935年《题刘海粟古松图》诗“黄山孤山,不孤而孤,孤而不孤。孤与不孤,各有其境,各有其图”,心不拘于物,返归自然本初,气骨挺立,境界阔大。1941年于四川江津曾书自作诗《对月忆金陵旧游》赠台静农:“匆匆二十年前事,燕子矶边忆旧游。何处渔歌惊梦醒,一江凉月载孤舟。”笔墨沉着苍莽,气格疏朗高古,台静农誉之:“体势雄健浑成,使我惊异,不特见其功力,更见此老襟怀,真不可测。”这些书作,抒解块垒,排遣愁闷,字里行间彰显出豁达,显示了他卓尔不群的艺术天分和桀骜不驯的鲜明个性,表现出他深厚的文化底蕴、独特的人格构建。

陈独秀不自诩为书法家,亦不以专业书家名世,但学养深厚,深谙书法理论。他认为写字如作画,既要有天分,也要有功夫,功夫锻炼内劲,天分表现外秀;作隶宜勤学古,始能免俗;初学书者,须使粗笔有骨而不臃肿,细笔有肉而不轻,然后笔笔有字而小成。晚年致台静农函中说:“存世二王字,献之数种近真,羲之字多为米南宫临本,神韵犹在欧褚所临兰亭之下,即刻意学之,字品终在唐贤以下也。”反映出他风帜独标的书法美学和审美境界。

李大钊:

铁肩道义 妙手文章

李大钊是一位从旧时代脱颖而出的爱国知识分子,饱读诗书,学识渊博。早年毕业于天津北洋法政专门学校、日本东京早稻田大学,其间接触社会主义思想,1915年,以留日学生总会名义发出《警告全国父老书》通电,激励国人誓死反对日本帝国主义妄图灭亡中国的“二十一条”。1917年,为唤醒民众、觉醒时代,在《新青年》上发表散文《青春》(9月1日第二卷第一号),由自然界的春天联想到生命的春天,期冀中国重现政治的春天。后参与编辑《新青年》、创办《每周评论》,撰写了《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》《新纪元》等大量革命檄文,“试看将来的环球,必是赤旗的世界”,洋溢着革命的乐观主义精神。

李大钊精于书法,功底深厚,虽奔波革命,犹临池不辍,广收博取。楷书宗法颜真卿、宋四家一路,铁画银钩,博大厚重;行书承袭王羲之笔意,字形内敛,轻盈洒脱;行楷灵动流利,独抒性情。长子李葆华在《我的回忆》中曾记述:“有一阵,他极好书法,几乎每天都写,写了不少张。大多送给朋友和家乡来的人。他写的字,大多是山水诗,也写对联。”李大钊的扇面、对联、条幅,苍茫古朴,浑厚雄劲,深得欧颜风骨,不失魏碑风韵。1916年,书赠妻子赵纫兰的二姐夫杨子惠的对联“铁肩担道义,妙手著文章”,语出明代兵部员外郎杨继盛,却将下联中的“辣”字改为“妙”,一字之别,推陈出新,极写了以救国救民为己任,勇于流布真理的豪迈情怀,其字结体沉郁凝重、遒健老辣,笔墨苍劲有力、恣情奔放,是他短暂而光辉一生的真实写照。

李大钊的传世墨迹以手札为主,且多是与仁人志士的书信往来,或切磋办刊事宜,或商讨革命大计,碑帖兼顾,信手挥洒,书写应变能力强,风格呈现跨度大。“绝笔”之作《狱中自述》,腕底风云,气贯长虹,折射出他光明磊落、刚正不阿的凛然正气。

1926年9月,陈独秀在李大钊的一件书法上题跋:“此李君大钊兄早年偶尔游戏所书,当时予喜其秀丽娟洁,携归以壮行笥,盖民国纪元前于神户事也。忽忽垂十余年,事隔日久,已淡忘之矣。今康俞仁弟于书帙中捡得,爱好之情见乎词色,与予曩昔有相类者,以其同好,乃举赠之。翌日复出纸索书,因识颠末于次。”凸显了“南陈北李”惺惺相惜、爱屋及乌的革命情谊。