“远游”的礼物

——赵超构与叶圣陶的交往

富晓春

|

| ◀1948年,赵超构流亡于香港 |

|

| ▶赵超构(1910-1992) |

|

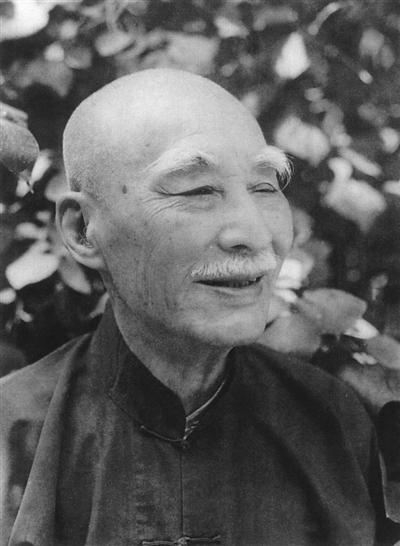

| 晚年叶圣陶 |

|

| ▲1949年2月,赴解放区的部分民主人士在轮船上合影。前排左起:文瑞(曹禺夫人)、郑小箴(郑振铎之女)、包启亚(包达三之女);中排左起:包达三、柳亚子、陈叔通、马寅初;后排左起:傅彬然、沈体兰、宋云彬、张炯伯、郑振铎、叶圣陶、王芸生 |

作家叶至善在散文《至诚的“远游”》中,提到了这样一件事:有一天,他父亲叶圣陶带回家一本“浏阳纸印的《延安一月》”,说是赵超构先生送给他的。当时,叶圣陶次子至诚正准备奔赴解放区延安,他便又将书转送给了至诚。沧海桑田,世事浮沉,当年作为叶至诚“远游”礼物的《延安一月》已难觅踪影,但赵超构与叶圣陶隐藏在《延安一月》背后的如烟往事,却在时光的漂洗下逐渐浮出水面……

⦾两浙人物 □富晓春

《延安一月》见真情

抗日战争时期,叶圣陶来到了四川,先在中学、大学执教,后来继续主持开明书店编辑工作。其间,他与郭沫若、巴金、夏衍、老舍等名家,还为《新民报》写稿。那时的《新民报》名家荟萃,可谓鼎盛至极。有著名诗人袁水拍打油诗为证:

名作如林郭沫老,茅盾老舍叶圣陶;

上下古今张恨水,今日论语赵超构,

新闻旧闻说夏衍,冰兄龙生漫画妙。

编辑如云尽名家,张慧剑和苏凤姚,

西方夜谭陈白尘,郁风祖光黄苗苗;

挂一漏万说不完,恕我只好把歉抱!

赵超构当时在重庆《新民报》任主笔,与文学前辈叶圣陶的交往,大约就是从那个时候开始的。

早在20世纪20年代初,叶圣陶与沈雁冰、郑振铎等发起组织“文学研究会”,提倡“文学为人生”的文学观。作为后辈的赵超构,就在他们倡导的新文化思潮的熏陶下成长起来。他喜欢读叶圣陶编著的书籍,称“朴素、自然,文风纯正”,对其早年提出的有关命题作文弊端的论断,十分推崇。

叶圣陶特有的人格魅力和对后辈的谆谆教诲与殷切期望,使赵超构对他无比敬仰。1944年,赵超构参加中外记者西北参观团访问延安,回来写出了媲美埃德加·斯诺《西行漫记》的《延安一月》。叶圣陶从《新民报》上看到连载后,对作者客观报道陕甘宁边区实情的胆量,留下了深刻的印象。

抗战胜利前夕,国民党反动派推行反共政策,内战危机四伏。为躲避国民党征兵,叶圣陶写信拜托胡绳和沈雁冰先生,“跟重庆八路军办事处接好头”,准备“找适当机会护送”次子至诚到延安。那段日子,叶圣陶在日记里多次出现“他途”“远游”等字眼,即指此事。对于热血青年,延安是一个崭新而又令人神往的地方,至诚到了那里,又将会怎样呢?

当时,赵超构的《延安一月》单行本是市面上最畅销的新书,叶圣陶早就从书店买到了一本,全家除年迈的母亲和年幼的孙子三午外,都认认真真通读了一遍。后来,至诚等待时机要赴延安,一家人又认认真真“重读了一两遍”。

抗战胜利后,赵超构与叶圣陶不约而同回到了上海。1946年4月10日,叶圣陶在日记中写道:“午后,赵超构、张慧剑、吴祖光、胡风、夏衍五人偕来。赵、张将在上海主办《新民报》,于下月一日出版。”(《叶圣陶日记》)就在两天前,在“皖南事变”中被扣押的叶挺将军,随同中共代表王若飞、博古等返回延安途中不幸遇难。消息传到上海后,宋庆龄、叶圣陶、赵超构、赵丹等81位知名人士发起筹备上海各界追悼大会。

赵超构送叶老“浏阳纸印的《延安一月》”,是在重庆还是在上海?叶圣陶日记里没记载,叶至善的散文也没交待,反正叶家上下,对“高高的宝塔山,弯弯的延河”,充满美好的向往和憧憬,却是从赵超构的《延安一月》开始的。

结伴“北游”显雄才

就在叶圣陶送儿子“远游”不久,国统区的形势急转直下,国民党反动派做最后的殊死挣扎,加紧了对进步人士的迫害,叶圣陶、赵超构等民主人士均被列入黑名单。1949年前后,他们接受中共地下党的安排,先后“远游”来到了香港。

1949年2月28日,在绕道奔赴解放区的途中,叶圣陶、赵超构、柳亚子、马寅初、郑振铎、曹愚等27位“远游”的民主人士,聚首在同一艘“华中号”货船上。赵超构与王芸生、徐铸成、刘尊棋等新闻界人士,先到旅馆与叶圣陶会面。叶圣陶在日记中说:“四君亦此次同行者。诸人除余与彬然外,皆穿西服。而此行大部须冒充船员身分,须改换中式短服。此时皆改装,相视而笑。”(《叶圣陶日记》)

旅途中,大家打牌弈棋、赋诗吟诵、表演唱戏,好不热闹。同行的民主人士,唯独赵超构到过延安,算作“老资格”“老见识”了,大家对解放区充满了新鲜感,缠着赵超构问这问那。赵超构自觉“没有表演才能”,便“谈了《延安一月》之外的观感”。叶圣陶唱了昆曲,还出一谜面:“我们乘此轮赶路,打一《庄子》篇名。”宋云彬一猜即中:“《知北游》。”“知”即知识分子也。叶圣陶无以答谢,只得赋诗一首《应云彬命赋一律兼呈同舟诸公》:

南运经时又北游,最欣同气又同舟。

翻身民众开新史,立国规模俟共谋。

篑土为山宁肯后,涓泉归海复何求。

不贤识小原其分,言志奚须帮自羞。

向着北方航行。一周后,他们从胶东烟台上岸进入梦牵魂绕的解放区。他们先经莱阳、潍坊,再进入华东局所在地青州,再乘火车经济南过石家庄。受到中共的一路欢迎,出席宴茶会,参观“解放军官团”(实际是俘虏营),体验解放区新生活,使他们亲身感受到了“解放区的天是明朗的天”。

3月18日,他们终于抵达“远游”目的地——新解放的北平城。赵超构与叶圣陶、刘尊棋还相约到颐和园昆明湖玩,赵超构拿着从香港旧货摊上购来的廉价相机,为他们拍照留影。在赵超构所拍的相片,留有他亲笔墨迹“49年在昆明池,为叶圣陶、刘尊棋摄的背影”字样。

此时,迫于北平的形势,陈铭德、邓季惺已不能“掌控”《新民报》北平社,有意想留赵超构出面“主持”。叶圣陶等人“经连日商谈”,决定在北京编一本《进步青年》杂志,五月四日出创刊号,“由开明书店印行,并组一编委会,请赵超构负总责”(宋云彬:《北游日记》)。赵超构出席了开明书店买单的“宴饮”,并参与了前期筹备。

赵超构完全可以留在北平“发展”,但后来他还是放弃了留京的计划。离京之前,他特地前往与叶圣陶作别。叶圣陶在5月4日的日记中有记载:“赵超构来访,言数日后南下,先至南京,预备回上海。超构与我们同舟北来,过从甚亲,今与暂别,宜谋小叙,遂共饮于隆福寺街之灶温。各谈来此后观感,历两小时。托其带《进步青年》之纸型一副,俟上海解放,即付开明在上海重版。”(《叶圣陶日记》)

当时全国解放在即,新旧更替,百废待举,有太多的事业等待着他们去完成。这帮为了共同的理想“远游”的民主人士,不得不就此别过,各奔前程。

默默相对两无语

从此一别,赵超构与叶圣陶见面叙谈的机会就不多了。

三十多年后,叶圣陶重温这段“远游”时,还充满着感慨和向往,他在《北游日记》的短序中说,“可惜后来没有机会细谈”了。特别是到了晚年,赵超构更不忍再打扰叶老,只能在杂文中与他“见面”,当他获知叶老“门庭如市”忙于应酬,“不让他做一点自己想做的事情”,他替叶老抱屈:“一个老年人的桑榆晚景,满肚子的学识、经验和抱负就此浪费了。”

1988年,叶圣陶走完了94载人生历程,在北京遽尔谢世。远在上海的赵超构闻讯,心里无比的悲伤,他没有写悼念文章,而是默默地在内心寄托哀思。过不多久,他终于在一篇杂文中提起了叶老,提起他们之前在北京的一次见面,或许也是最后一次见面的情景。

字里行间语气沉重,那次见面的气氛似乎有点异乎寻常,那是在“文革”阴霾笼罩下的特殊年代。历经磨难的赵超构被提前“解放”,借用到上海辞书出版社修订《辞海》。当时正是大搞“三结合”“掺砂子”的时候,到处“评法批儒”,“大批判”和“阶级烙印”充斥《辞海》(修订版)的字里行间。

“文革”期间,叶圣陶的境遇也不太好,一开始就被免去了教育部副部长职务,一直赋闲在家,以抄书、种花消磨时光。一直以来,叶圣陶很关注《辞海》的修订工作。两人见面寒暄后,他便主动问起了“掺砂子”“三结合”的事情,赵超构如实奉告。叶圣陶一开始“似乎有点惊讶”,但他马上沉静了下来,“只听不说,不置一词”。

新中国成立以后,叶圣陶和赵超构天各一方,难得相聚,但赵超构一直牵挂着他,他说他懂得叶老“这种沉默的态度”。然而,让人无比感慨的是,两位久别重逢的师友,好不容易见上面了,却神情凝重,“默默相对两无语”。此时此刻,难道他们想起了二十多年前那次神圣的“远游”?抑或是记起了那本“浏阳纸印的《延安一月》”?