爱因斯坦旅行日记里的中国印象

周维强

|

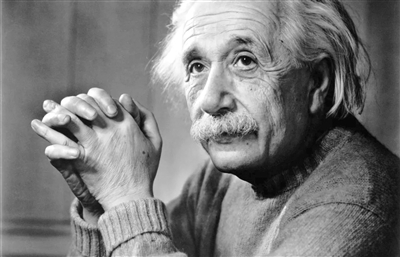

| 爱因斯坦 |

□周维强

1922年10月至1923年3月,爱因斯坦夫妇有过一次“远东、巴勒斯坦和西班牙”的旅行。这一次旅行,爱因斯坦写的日记,起始是1922年10月6日,结束的日期是1923年3月12日。其间两次到过中国的上海,第一次是1922年11月13日至14日,先是从香港乘坐“北野丸”号蒸汽邮轮抵上海,停留一夜,14日下午3点从上海出发去日本;第二次是同年12月29日下午4点从日本门司坐船返程,31日中午抵达上海,停留两个晚上,1923年1月2日中午坐船启程离开上海去往香港。

爱因斯坦日记里记录的1922年11月13日第一次抵达上海:“在13日早上10点左右到了上海。”受到稻垣守克(日本改造社职员、爱因斯坦访日期间的向导和翻译)夫妇、弗里茨·蒂尔(德国领事)、斐司德(私立同济医工专门学校内科教授)夫妇的欢迎,还有记者采访了他。邮轮停泊汇山码头。爱因斯坦和迎接他的人,在南京路跑马厅旁的“一品香”中餐馆用了饭。这家中餐馆位于公共租界。爱因斯坦日记里写道:“就餐期间,我们在窗外看到了一场喧闹的、五颜六色的中式葬礼,这对我们来说是(有些)未开化、几近滑稽的事件。饭菜极其精致,几乎没完没了。桌上放着很多菜碟,人们不停地用筷子从里面取食。”但爱因斯坦似乎极不适应这顿中餐,“我的肠胃反应相当激烈,后来大概在5点登陆友好的斐司德夫妇的安全港(从字面意义上来理解)时,我才如释重负。”这部书给这句话的注解是:爱因斯坦此处是说他的肚子翻江倒海一般,极不舒服,到斐司德家终于解决了。稻垣守克后来发表在日文杂志《女性改造》1922年第12期上的文章《迎接爱因斯坦博士》补充了爱因斯坦夫妇在“一品香”用餐的情形:这家餐馆所在的建筑是纯西洋式的楼,爱因斯坦一行总共六人围着一张圆桌就餐。博士(稻垣守克文章称呼爱因斯坦为博士)第一次使用筷子,在稻垣守克的帮助下,立刻就掌握了筷子的诀窍。但夫人爱尔莎试了一下,觉得很难,便当即放弃,改用刀叉。爱尔莎惊叹菜肴的丰富:“太惊人了,这个国家不像德国,吃的东西非常丰富啊。”但博士接口说:“不过,爱尔莎,或许也有很多人是吃不上饭的。”稻垣守克在文章里记录了爱因斯坦关于饮食的“有趣的见解”:“有古老文化的地方都会有发达的饮食。中国就是这样的。但是在美国这种地方,我感觉吃饭就像是往炉子里添煤,只不过是往胃里填卡路里而已。”爱因斯坦很幽默,但他的日记所记也许表明他的肠胃不能够接受他的见解。席间窗外有葬礼音乐传来,爱尔莎认为如此欢快的音乐不适合葬礼,爱因斯坦“则反驳说并不一定如此,欧洲也有这样的例子”。爱因斯坦夫妇围绕葬礼音乐的讨论,是不是也可以说明爱因斯坦思维的发散性呢?

爱因斯坦日记里写道:“饭后,在美好的天气下步行穿过中国人居住区。街道变得越来越窄,挤满了行人和苦力黄包车,上面沾满了各种污垢,空气中弥漫着各种各样的臭味。”秋冬晴朗的下午,而市民的生活环境污浊。那这样的居住环境中的人呢?爱因斯坦接着写道:“给人留下印象的是,一群温顺、迟钝、几乎被遗忘的人在为残酷的生存而斗争。”爱因斯坦日记里说他们“参观了一个剧院,每一层都有不同的滑稽演员演出。观众总是在叫好,很满意,各种各样的人都带着小孩”。爱因斯坦夫妇这个午后游览的是老城厢的城隍庙和豫园,在“小世界”游乐场的戏院看了一场昆曲。

在上述的记录之后,爱因斯坦总括了他所见的印象:“到处都极其肮脏,非常喧哗的人群,露出满意的笑容,即便是那些像马一样工作的人也没有给人留下痛苦的印象。一群没有主见的奇特民众,经常有不小的肚子,总是很有耐性,很多时候,与其说像人,不如说更像机器人……”爱因斯坦这段日记里的几个关键词“温顺”“迟钝”“机器人”,令我们想起鲁迅笔下的麻木的人。

稻垣守克写的《迎接爱因斯坦博士》的第5节“上海观光”里说,他事先曾到上海城内考察过,以为不能带博士来这种“又臭又脏不像话”的地方,但爱因斯坦“想慢慢地仔细看看上海这座城市,而非匆匆忙忙地只看个表面,他尤其想看看普通市民的生活”。稻垣守克因此改掉了他花费好几天功夫做好的安排。这样才有了爱因斯坦夫妇的上述的老城厢行程。稻垣守克的文章,补充了爱因斯坦的日记,他在文章里写道:从“一品香”餐馆出来后,“前往城内,上海的城内是中国人居住的街区,在租界外。道路太窄,汽车无法通过。我们一行便从车上下来,慢悠悠地步行”。爱因斯坦对这样的缓步访问“特别中意”,他对稻垣守克说:“这是我一生中从未想过的。”“我无法表达,太新奇了。”爱因斯坦“兴致盎然地走着”。“街上越来越臭”,稻垣守克说“太脏了吧?”爱因斯坦“却不介意:‘哪有,这不算什么,意大利的街上也铺着这样的石头。’”。在戏院里,观众饶有兴致地看着爱因斯坦一行人,爱因斯坦“于是笑道:‘我们也是戏呀。’”。在“小世界”里的玩具店,“有个人在弹大正琴”,爱因斯坦“站住,静静地闭眼听了三四分钟”。“大正琴”即“凤凰琴”,上世纪20年代自日本传入中国。他们从城里出来,爱因斯坦边走边沉思,稻垣守克问爱因斯坦的感受,爱因斯坦的印象是这些人“只能说是没有自我意识吧”。稻垣守克记录的这句话和爱因斯坦日记里的记录,可作相互印证。

这天晚上爱因斯坦夫妇是在王一亭家里用餐。王一亭的宅邸位于小南门乔家路113号,这里也是上海的老城厢。王一亭事母至孝,因母亲不习惯城市喧嚣,遂购置小南门乔家路113号梓园入住。梓园,清朝康熙二十一年(1682)由进士周金然构筑,至1922年已240余年。清光绪三十三年(1907)王一亭购入,保留了原来的青玉舫、琴台、归云岫诸胜。因园中有古梓,故易名梓园,园的规模不算大,但构造精致。全园以荷花池为中心,池中植莲、养鱼,又有仙鹤、白鹅遨游其间。四周多奇葩异草,花木扶疏,山石嶙峋。池中筑亭,可供憩息。园东临街处建二层楼住宅,楼上卧室,楼下分别为客厅、书房、画室,十分宽敞。王一亭作为画家,自然藏有历代名画和自己创作字画的精品。按照当年《民国日报》的报道,王一亭宅院可算“中国家庭寓所的典型代表”,由他来接待爱因斯坦,“假王一亭寓邸,设宴欢迎”,正是“藉便博士观中国家宅情形,并赏览中国美术品”。

王一亭祖籍浙江吴兴(即今之湖州),出生在上海周浦,既是实业家,也是书画家,是吴昌硕的老友(梓园的门额即由吴昌硕题写)。1922年,王一亭被选为中国佛教会会长,这一年王一亭55岁,爱因斯坦43岁。爱因斯坦在日记里称王一亭为“一位富有的中国画家”。王一亭的梓园在爱因斯坦的笔下散发着浪漫的艺术气息:“进到房子里面,浪漫的庭院边上的走廊点着过节才有的灯火,里面有一个优美如画的池塘河花园。大厅里装饰着主人丰富多彩的真正的中国画以及他精心收藏的古董。”王一亭设家宴,隆重地接待了爱因斯坦夫妇。作陪的有浙江法政学校教务长应时和他的夫人章肃及女儿应蕙德,他们都能说德语。爱因斯坦日记里说他们的这位“大约10岁的漂亮小女儿,她用德文和中文朗读,讨人喜爱”。上海大学校长于右任,曾任教国立北京大学、国立北京高等师范学校(今北师大前身)的化学家张乃燕(张静江的侄子,1923年当选为浙江省教育会会长,兼任浙江省立工业专门学校化学教授)也陪同在座。爱因斯坦日记可见,这是一个和前述城内华界完全不同的人与环境,“食物无穷无尽,极其精巧,让欧洲人难以想象,彻底堕落的享乐”,“主人的脸庞非常精致,像霍尔丹(Haldane)……那位朗诵的小姑娘的母亲充当起女主人的角色,用德语聊天,相当诙谐和流利”。庭院优美,食物精致,人都优雅有教养。爱因斯坦说自己也做了一个发言,日记给出的注解说:于右任和爱因斯坦的晚餐谈话发表在1922年11月14日《民国日报》上,爱因斯坦在他的讲话中,表达了对王一亭艺术的钦佩以及他相信中国青年未来对科学的贡献。稻垣守克的文章《迎接爱因斯坦博士》写了王一亭家晚餐时,王一亭和爱因斯坦之间的一个问答。王一亭问:“太阳和地球有没有可能相撞?”爱因斯坦的回答是:“不能说没有,根据详细计算,可以认为地球和太阳在逐渐靠近,不过这是极度微小的,反正没有担心的必要。”这也算留了一段掌故吧。

爱因斯坦这一次在上海还游览了龙华寺,日记里称是“一座有趣的佛寺”,还访问了“一个极其有趣的小村庄,完全是中式的,有着十分狭窄的小巷和敞着门的小房子,到处都是小商店和作坊……除了污秽和臭味,一路上几乎自始至终是令人愉快的印象……”龙华寺在城外的两英里处,稻垣守克的文章补充了爱因斯坦在这儿的所遇:龙华寺驻扎了军队,门口有哨兵,爱因斯坦一行走进门口的时候,“哨兵举起刺刀气势汹汹地说着什么。大概是‘什么人?这里不许通行!’诸如此类吧”,稻垣守克说:“世界级学者爱博士与一脸无知的督军手下小兵形成有趣的对照。”他们后来在另一个入口付了一元钱得以进入。稻垣守克的文章里记录爱因斯坦仔细研究龙华寺的建筑,“看到五百罗汉,他一个一个地研究着他们的面容”。

爱因斯坦夫妇第一次来上海的晚上,仍然是在“北野丸”邮轮上住宿过夜。这在爱因斯坦的日记里没有记录,是稻垣守克《迎接爱因斯坦博士》一文“归船”这一节里记下来的。

爱因斯坦夫妇第二次到上海,是在结束了日本的访问行程之后,1922年12月31日抵达上海,被安顿在盖顿位于杜美路9号的家中。他在日记里称盖顿为“暴发户”,“爱炫耀”。爱因斯坦在这儿度过了除夕,“我坐在漂亮的来自维也纳的女士旁。除此之外,嘈杂无比,对我来说,悲哀”。1923年1月1日的日记里爱因斯坦这样写道:“上海,令人不快。被中国仆人围着的欧洲人是懒惰的,自负而浅薄。”爱因斯坦在这儿对在上海的部分欧洲人的批评也是严厉的。接触到在上海的英国人,爱因斯坦写道:“友好的英国人,有国际思想。”爱因斯坦这一次参观了“中国人的大众娱乐场所”“熙熙攘攘的闹市”“一座小庙”和“市郊”,日记里记录的观感:“中国人肮脏,饱受折磨,麻木迟钝,心地善良,可靠,温和,而且还——健康。所有人都异口同声在赞扬中国人,但涉及商业技巧时,也一致认同他们智力低劣;最好的证据是:在同样的岗位上中国人得到的工资只是欧洲人的十分之一,即便如此他还是竞争不过欧洲人。”1月2日中午,爱因斯坦夫妇乘船启航,离开了上海。

这部日记的编者泽夫·罗森克兰兹在《历史导读》一文里说爱因斯坦对中国人的看法明显充满了矛盾:“他既同情他们所处的悲惨境地,又在一系列非常令人不安的言论中将其非人化。他似乎真的担忧中国人可能会取代世界上其他所有民族。”罗森克兰兹的分析是,爱因斯坦所持印象与刻板的模式,同自19世纪50年代开始在西方世界流行的关于中国的负面形象高度一致。这是一个方面,但换一个面来看,爱因斯坦的认识,亦未尝不可是令我们借他人的眼光来观察自己,来作自省。《旧唐书·元行冲传》有句云:“当局称迷,傍观见审。”胡适1930年4月在《新月》月刊第二卷第十期上发表《我们走那条路?》,提出了“五鬼”闹中华的说法。胡适说的“五鬼”即贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱。胡适说这“五鬼”也是“五大仇敌”“五大恶魔”。他开出的药方是教育。陈方之1934年12月商务印书馆出版《卫生学与卫生行政》,胡适写的序言径题为《公共卫生与东西文明》,呼吁“公共卫生是‘人的文明’的第一要务”。这也可以看作是国人的一个“内自省”吧。胡适的这个内省和爱因斯坦的旁观,对照起来看,也是有意味的。

爱因斯坦1922年11月13日抵达上海时,接到瑞典皇家科学院秘书克里斯托弗·阿伦尼乌斯发来的电报,得知自己被授予1921年度诺贝尔物理学奖。在这之前,爱因斯坦的相对论已经名满全球。可惜的是,两次上海之行,爱因斯坦都没有做过有关相对论的学术演讲。而他的日本之行,日方负责邀请和接待的改造社做了周密的安排,一份正式的邀请函,一份和爱因斯坦签署的合同,合同包括了在东京进行的6场科学讲座,在日本多个城市的6场通俗讲座,酬金含差旅费、住宿费总计2000英镑。爱因斯坦虽然也曾有意访问北京或一些沿海城市作演讲,但可惜中国方面没有能够和爱因斯坦沟通和衔接好,爱因斯坦的中国讲学之旅搁浅了。

这部《爱因斯坦旅行日记》的中文译本,2022年11月已由湖南科学技术出版社出版。这一次旅行,爱因斯坦1922年11月2日在新加坡招待会上的演讲中说,东道主“对我的理论的溢美之词着实不应加之于我,而应加之于上世纪的全部科学家,我所取得的这一理论成就是几个世纪以来科学进步的结果”。他在日本访问时也说“自己成为天才是偶然之幸,可以说是上天不公平的恩惠。要尽可能地把这个恩惠返还给人们”。真是又伟大又谦虚。