聆听花开

——读《春风惜雨》感记

周树根

|

周树根

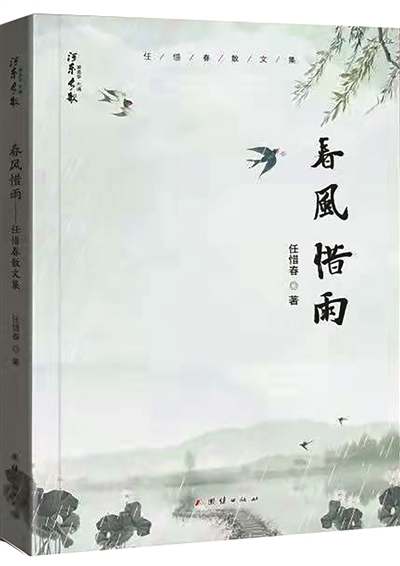

周末,阳台,一杯香茗,沐着冬阳,手捧任惜春散文集《春风惜雨》,随着行云流水的文字,聆听“那时花儿心儿的声音”。

《春风惜雨》作者任惜春是景宁县政协委员,连续四年被评为优秀委员。全书共分十辑120篇约20万字,除了《征文集萃》和《诗画畲乡》这两辑18篇应景文章外,其余文章几乎都是以第一人称“我”来记写的,但这个“我”是有二重性的:一是“当下的我”,即正在叙写文字的“我”;二是“那时的我”,即文字所叙写的“我”。而“当下的我”差不多都是为叙写“那时的我”服务的,或者说,“当下的我”几乎沉溺于“那时的我”的叙述中,这两个“我”在文字里分分合合、进进出出,一路走来,一路芳华,一路轻吟细语,娓娓道来,如歌如诉。因此,我的阅读注意力也就很自然地更多关注文字里那个“那时的我”,也可以说整个阅读过程是在聆听“那时花儿心儿的声音”。

“那时的花儿”开在乡村的旷野里或农家的庭院里。梨花、桃花、野百合、杜鹃花、豌豆花、南瓜花、茄子花、洋姜花、野菊花、灯盏花、碗碗花,还有叫不上名的野花,“构成了故乡的容颜、气质”。在那时的花儿中有一朵长在《秋思无语》中的“芙蓉花”是最灿烂的:“有一天,当我面对整个空旷的田野里唯一一株在秋阳里灿烂开放的芙蓉花时,我惊呆了,我似乎从来没有看过如此璀璨的花儿,我隐隐约约觉得自己就要找到一种答案:如果考上大学,生活一定会像它一样绚丽多姿。”为此,“那时的我”不顾带刺的插田果,拨开没膝的杂草,甚至不顾可能与最厌恶的水蛇相遇的危险、艰难地来到了芙蓉花下,仰视它的芳容。这朵芙蓉花历经许多岁月后再一次出现在《怀念书信》里时,不但没有枯萎,反而变得“异常硕大异常艳丽”,其他的花儿仿佛都变得模糊起来,或者隐退为芙蓉花的背景,在读者的脑海里,这朵芙蓉花甚或已与作者形成了重影。

“那时花儿的心儿”装满了浓浓的亲情、乡情、友情。其中,最深最浓的自然是亲情。从父母的养育之情到姐弟的手足之情,从爷爷奶奶到舅爷姨婆,从公公婆婆到二哥二嫂,作者极力地为他(她)们倾注了应有的笔墨。按情理,女儿与母亲的情感应当是最融洽的,但不管是在《故乡的小河》里,还是在《童年琐忆》里,作者对“那时”母亲的“火篾条”教育一直耿耿于怀,这一心绪在《那时心儿花开的声音》里一吐无遗。那是在上学时摔伤了,被母亲抱起送往医院,作者在母亲的怀里曾想:“如果能够得到母亲如此的厚爱,我愿意摔上无数次。”虽然也发现母亲为操劳一家子衰老了许多,但母亲的付出却不及父亲信中那“亲亲我的女儿”这六个字。而这种母女之情到了《家有儿女》和《成长逸事》中又成为了另一个结。也许亲情就是这么一个结连着一个结传递下去的。

“那时花儿心儿的声音”是轻柔的,细绵的,像叶底花下的流水贯穿了整册作品的始终。这种细水慢流的声音源于作者细腻的女性心理和语言文字。在《儿时生趣》里是这样叙写蜻蜓的:“正当它合拢翅膀搓搓小手小脚或闭目养神时,慢慢将粘了蛛网的篾圈挨近它。”可以说,这种文字细腻到让读者屏息凝神地倾听的程度了。

“那时花儿心儿的声音”里倾注了对乡亲生活、乡村建设的关注。这种关注似乎有了更开阔的视野,它可能遗洒在《绿野芳踪》上,也可能洋溢在《烟火人间》里。那在乡间曾经为邻的“大伯”和“大妈”,以及日子过得并不很好的那些“村人”们,作者虽然没能为他们和她们开具出剔除病垢的良方,但都几乎寄予了关切与同情。

“那些花儿心儿的声音”里还可以聆听到一份纯洁而善良的童心。这份纯洁与善良主要集中在两件事上:一是因为好奇而让那只毛茸茸的小鸡自由落体般掉到地下而死去;二是因为善良而想给玻璃瓶里的小鲫鱼取暖而加温开水致死。两件小事在多篇文章中反复提及并寄予深深的自责与愧疚,从而流露出来自内心的纯洁与善良。

总之,任惜春散文集《春风惜雨》很值得一读,少年儿童可以吸取其细腻优美的语言文字,与作者同时代的人可聆听“那时花儿心儿的声音”,感悟其柔风细雨般的思想情感。