木板年画说门神

李笙清

|

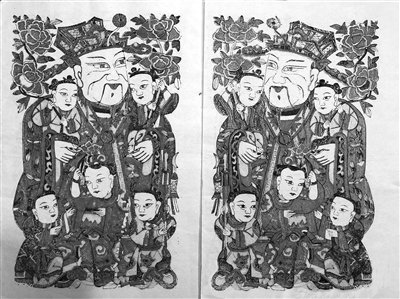

| 木板年画《五子登科门神》 |

□李笙清

春节,是我国民间最重要的传统节日。每到新春佳节,家家户户打扫门庭,张贴新画喜迎新年,因为这些画每年一换,故称“年画”。其中木版年画中的门神,与中国民间信仰息息相关,用来祈福迎祥、消灾除祸,在年画中颇具特色。

木版年画是一门独特的手工技艺,是采用木版彩色套印、一年一换的年节习俗装饰品。其工艺繁琐,主要有画稿、刻版、套印等数道工序,仅画稿就有创稿、勾稿、分版稿等几道工序,刻版则有看稿、配板、贴样、刻版、套版、对样等工序,在实际制作过程中,有的还需要人工着色、敷粉、扫金、扫银、装裱等手续。刻印工具主要有拳刀、弯凿、扁凿、韭菜边、针凿、扦凿、敲方、油棉、棕帚、铁尺、棕擦、印台、色盆、胶水和石蜡等。作为一种传统的民间木刻艺术形式,木版年画在我国已有1000多年的传承历史。早在唐代,佛经版画的发展和雕版技术的成熟,促进了木版年画的繁荣,北宋时期甚至出现了专门售卖年画(当时称之为“画纸儿”)的画市。清代中晚期至民国时期,是木版年画发展的鼎盛时期,数十个产地分布在全国各地,如重庆梁平、天津杨柳青、河北武强、山东潍坊、苏州桃花坞、河南朱仙镇等,都是十分重要的木版年画制作之乡,木版年画的使用几乎覆盖全国。

门神在我国产生得非常早,殷商时期就已经流行,这与当时人们崇拜神灵有关。古代人们害怕鬼怪作祟,于是创设了门神这个能降服妖魔鬼怪的保护神,通过绘制或使用木版雕刻套印的方式来制作门神年画,配双成对地张贴于屋里户外,以达到驱邪魔、卫家宅、保平安、降吉祥的目的。门神年画分为文门神和武门神,文门神着文官服饰,张贴于正堂屋及厢房门上;武门神着武将服饰,分别张贴于临街的左右大门之上,东边为上,西边为下。

木版年画《五子登科门神》,套色印制。年画分左右两幅,人物为文门神。五子登科门神又称五子门神、五子天官门神等,其题材取自于五代后周时期燕山人窦禹均养育五子俱登科扬名的故事,在木版年画中多以门神画形象出现。门神一般为文官面目,方面大耳,宽衣博袖,怀抱两名儿童,慈眉善目,面带微笑;另有三名儿童嬉戏于文官身前。五子面白唇红,手中分别捧着鱼、宝瓶、牡丹、彩灯等吉祥物件,憨态可掬,活泼生动。两幅年画内容一致,只是文官门神和中间儿童的面孔侧向不同,这也是为了配合张贴视角的缘故。画面布局繁复而意境清晰,色彩搭配自然和谐,寄托了民间希望子女成才的美好愿望。

木版年画《郁垒、神荼门神》,套色印制。年画分左右两幅,人物为武门神,左为郁垒,右为神荼,上部分别有双凤图案和“月”“日”文字。两位门神均头戴战盔,身穿铠甲,手执苇索、令牌,红面黑须,浓眉大眼,方面大耳,侧面相对而立,以带束腰,精神抖擞,神武威严。郁垒和神荼是民间信奉的两位门神,传说他们是天帝派往东海度朔山镇守仙桃树的神将,发现妖魔鬼怪要为非作歹,就用苇索捆起来喂老虎,后来从这个传说中又引申出桃木辟邪之说,民间亦以二将画像作为门神,镇邪驱鬼,保佑一家老小四季平安,相沿成习。武门神比较著名的还有以唐朝的开国元勋秦琼和尉迟恭为原型。相传唐朝开国年间,泾河龙王因为跟一个算卜先生打赌而犯了天条,玉帝让魏征监斩,泾河龙王为了活命,向唐太宗求情。太宗答应了,在斩龙王的那天宣召魏征对弈,以拖延时间。没想到魏征下棋时打了个盹,魂灵上天将龙王斩了。龙王抱怨太宗言而无信,日夜在宫外呼号索命,后来见大将秦琼和尉迟恭执锏持鞭顶盔掼甲立于门外值夜,便不敢再来呼号。太宗不忍二将昼夜辛苦值守,便命画师绘二将手持鞭锏的画像张贴于宫门之上,后代人相沿成习,以木版年画的形式套印张贴,就成了民间过年的守门神了。

张贴木版门神年画是中国民间欢庆年节的一项重要内容,表达了人们对于生活祈福迎祥的美好愿望,为新春佳节增添了浓厚的喜庆氛围。