“无用之用”有大用

慈溪市政协提案建议加强美育教育

范旭明 陈红威

|

□通讯员 范旭明 本报记者 陈红威

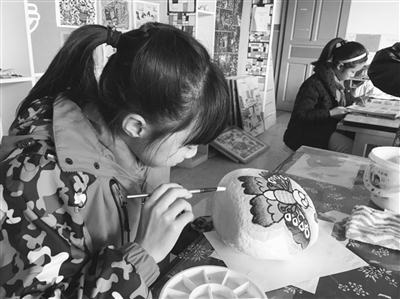

近年来,美育作为落实立德树人任务的重要支点之一,其重要性不断凸显。学校美育工作不仅肩负着提高学生审美和人文素养的重要使命,还具有传递社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化等功能。慈溪市政协委员杨明政提案建议深化美育教育。

情况

对美育独特价值的认识不足。美育教育是学校、家庭和社会需要协同参与的全过程基础教育,美育的教育效果难以数据化、具体化,在当前应试教育升学率、分数线等硬性评判标准的大背景下,美育教学成为一种“无用之用”。

对美育的特点规律认识模糊,将美育简单等同于艺术教育,在教育工作中单纯地开展艺术技能训练,忽略了美育精神领域的育人价值。

鉴于教学场地、硬件设备等原因,目前各中小学阶段的美育主要以音乐、美术、书法、舞蹈等几门基础艺术类课程为主,课程设置较为单一。专业的美育师资力量短缺。

建议

构建“校-家-社”中小学美育教育共同体。教育相关部门要加强资源内外统筹,重视学校、家庭、社会等在内的多元主体参与,坚持校内与校外、课堂主阵地与课外实践活动相互协同,不断拓展教学空间,挖掘内外资源,通过建立一批美育实践基地,培育一系列美育精品课程,不断延伸美育空间与内涵。学校要发挥美育的主导作用,在教育教学中贯穿美育,在艺术创作中突出美育,在文化传承中弘扬美育。家庭要发挥引导作用,使学生树立对形象美、语言美、行为美、心灵美的追求。社会要发挥指导作用,提供资源、场所、平台和文化产品等,做好社会美育。

配强配齐美育师资队伍。教育行政部门要提高对美育教师的重视程度,在评优评奖评职称等方面适当向美育教师倾斜;通过引进来、走出去等方式定期对美育教师开展培训,提高美育教师队伍的素质与水平;通过政府购买服务等方式,与相关专业机构等社会力量合作,向中小学提供美育教育教学服务和实践基地,做好美育教学人才队伍补充。

开展美育“一校一品”创建。立足乡土底蕴,各中小学要因地制宜、因校制宜,依托慈溪市“慈孝、围垦、移民、青瓷”四大地域文化,充分利用姚北滩簧、横河剪纸等民间艺术和丰富的诗文楹联、成语典故、传说故事等非物质文化遗产,利用好本地自然及人文资源,将乡土文化中的美育资源就地取材,进行创造性转化和创新性发展,开展“一校一品”美育创建,打造特色美育品牌。

构建综合性强的课程建设机制。各学校要丰富美育课程,涵盖音乐、美术、书法、篆刻、舞蹈、戏剧、戏曲、影视,以及剪纸、版画、地方舞、手工制作等地方优秀传统文化艺术。教育相关行政部门要搭建展示舞台,每年举办合唱、戏剧、器乐、舞蹈、美术等展演活动。财政等相关部门要加大投入,通过政府购买服务等形式,组织优秀经典剧目演出、专家讲学、作品展览等高雅艺术进校园,引领青少年领略艺术经典、塑造健全人格。