寻找爸爸郁达夫

肖明波

|

| 郁达夫子女1985年齐聚北京。(左起:天民、媳王永庆、孙女嘉玲、美兰、大亚、郁飞、黎明、郁荀、正民、郁云) |

|

| 郁达夫怀抱大亚照片 |

|

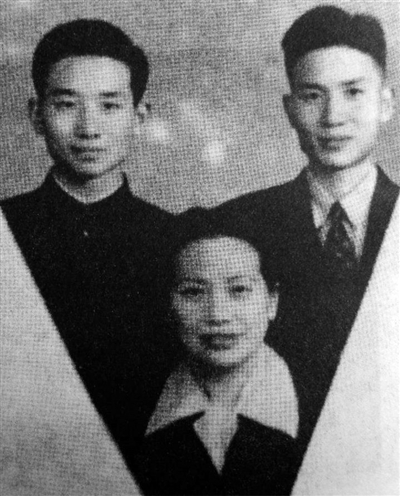

| 王映霞和郁飞郁云兄弟俩(1956年) |

□肖明波

一

郁黎民生于1925年,是郁达夫和原配夫人孙荃的女儿。她长期在湖南省桂阳一中当老师,期间担任过省政协委员,2020年去世。她与父亲相处的日子并不多,由母亲一手培育成人。抗战爆发,达夫先生送夫人王映霞和儿子郁飞郁云回富阳避难,与她见最后一面时,父女竟“相逢如陌路”。郁黎民认为其中有父亲重男轻女思想的因素。1942年,17岁的郁黎民在金华的《东南日报》上,发表了一篇题为《寻找爸爸郁达夫》的文章。她在最后一段这样写道:“归来吧!爸爸。故乡何尝没有明媚的湖山,故乡也还有您旧时的妻儿啊!富春江上往来的点点白帆,子女们正等着您的归帆呢!”当时的《东南日报》与郁达夫渊源颇深,他早年所写的很多诗文,都是在这份报纸上首度发表的。郁黎民觉得,向《东南日报》投稿,父亲看到的几率应该比较大。结果却杳无音信。

其时,郁达夫正在新加坡。1938年底,郁达夫受友人的邀请,从福州前往新加坡担任《星洲日报》的副刊主编。郁飞是夫妇俩唯一随行的孩子。从1939年到1942年三年零两个月时间,郁达夫接编了《星洲日报》《星槟日报》《星光画报》等副刊编务,并代理过一段时间的《星洲日报》主编,担任《华侨周报》主编,期间共写了四百多篇抗日爱国政论、杂文、散文和文艺杂论,引起了强烈反响。1940年,郁达夫夫妇婚姻破裂,王映霞独自回到了重庆。1942年1月新加坡沦陷前夕,郁达夫为儿子的安全着想,又托一位友人的太太将郁飞带回国。

关于郁达夫本人没有在新加坡沦陷前回国的原因,郁飞在《郁达夫的星洲三年》中作过交代:“英国当局因力量不足,宣布只有老弱妇孺可优先撤离。即使无此限制,父亲也不愿去到国民党统治下的大后方,原因早在一年多前给林语堂的信里就有所透露:‘弟平时为人,主张行动,似有不为当局所谅察处;旧同事如雪艇(即王世杰)、骝先(即朱家骅)等,“白首相知犹按剑”,至如立夫先生辈,更不必说矣。’何况开战后重庆当局派到新加坡担任联络的文(叶公超)武(郑介民)大员早已示意英方,南来的文化界人士任其陷入敌手。情形同香港九龙沦陷前如出一辙,但身陷港九的大批文化界人士因东江纵队奉党中央命英勇机智地抢救,几乎全部脱险,星岛则无此条件。”郁黎民在1985年参加郁达夫烈士殉难40周年纪念大会,得知了更多翔实的历史真相后说:“我感动得真想哭。回忆几十年来我对父亲的怨恨,真有种说不出的后悔,只有在心里默默祷告:‘爸爸,原谅我!’……”

郁飞回国后辗转回到重庆,在报章上看到转载的这篇《寻找爸爸郁达夫》,才知道父亲还有一大家人留在富春江边。而此时,母亲王映霞已改嫁时任重庆华中航业局经理的钟贤道。他们直到1946年读到胡愈之写给全国文艺界协会的报告《郁达夫的流亡与失踪》,才知道父亲已于1945年被日寇杀害于印尼的苏门答腊,早已不在人世。直到今天,人们仍然不知道郁达夫先生遇害的确切时间、地点和他葬魂埋骨之处。孙荃后来常对黎民、天民和正民姐弟三人说:“你们虽然失去了父亲,但还有我这个母亲,不至流离失所,比起他们(郁飞等)父死母嫁,你们就要幸福得多了。”可以说,郁达夫为国殉难后,孙荃对他的感情已由怨恨转为谅解,进而产生了同情。而对王映霞,她却不认同其处置风雨茅庐的方式以及舍下三个未成年儿子另嫁他人的举动。

二

郁达夫与王映霞生育的三个儿子,郁飞为长,后面还有郁云和郁荀。王映霞的改嫁让他们早年尝遍世态炎凉、人间冷暖。郁飞在《自传》中是这样写王映霞的:“一九五二年年底,上海公安局将她逮捕。当时她丈夫和在上海的郁云都很害怕,写信告诉我。我回信说,人民政府对历史问题、思想问题和政治问题一向分别处理。据我所知,她是历史问题,交代清楚即能释放。后来果然在一个月以后交代完毕释放。她因对自己过去的经历和新社会本质认识不清,加上解放后生活较以前不如,牢骚直到现在还常发。不过释放后她担任里弄工作,也有些进步。我跟她不在一起已十多年。她思想之落后性一向看得很清,故在思想上没有受她影响。过去读书时她常给我钱用,现在她比较困难,有时我也寄点钱给她。我对她过去是痛恨的,现在觉得她的错误思想也是那个社会造成的,只想尽我的力量来影响她为新社会尽一分力量(至少带好两个孩子,管好家)。所以待她比较好。”

1956年,王映霞从收音机里听到周总理作《关于知识分子问题》的报告,想起1938年,她和郁达夫在武昌请周恩来夫妇吃过饭,于是写了一封长信给周总理,请求参加工作。过了半个月,国务院招聘工作委员会举办的“中等学校师资训练班”请她去学习,学了一年,她被分配到上海一所小学当教师。1966年“文革”期间,红卫兵对王映霞连续进行了三次抄家,把家中的藏书、字画、相册都作为“四旧”抄走。在里弄批判会上,王映霞还被抓到台上,批判“郁达夫的罪行”。改革开放后,年逾古稀的王映霞,依然腰板硬朗,精神矍铄,显得比实际年龄年轻许多,眉宇之间依稀可见当年风韵。她平生有一大愿望,就是要把自己和郁达夫在一起时的第一手资料留下来,供文学史家研究参考。那几年,她陆续发表了一系列回忆文章,并出版了《王映霞自传》等几本极富史料价值的书。

1990年,83岁高龄的王映霞应邀以“杰出大陆人士”的身份访问了台湾,在台逗留了三个月,会见了陈立夫等多位亲朋故旧。时年92岁高龄的陈立夫谈到50多年前,跟郁达夫夫妇在杭州“楼外楼”相聚的往事,以及台儿庄大捷与武汉会战期间两次与郁达夫见面长谈,对郁达夫英年早逝深感痛惜。访台归来后,一直在上海独住的王映霞不慎跌倒伤骨,搬到杭州与女儿一家同住。女儿经常用轮椅带着她去西湖,她在如诗如画水光潋滟的湖畔,常常引得游人回首赞叹:“这么漂亮的老太太!”2000年2月,王映霞在西子湖畔乘鹤归去,葬在杭州南山公墓,和1980年去世的钟贤道合葬。

三

郁飞随父母去新加坡时,两个弟弟都交给王映霞母亲金氏照管,留在浙江。父母离婚后,郁云和郁荀由郁达夫在福建的好友廖元善教授收养。郁荀一直在廖家生活,由廖教授抚养长大,后来考入南京的华东水利专科学校,毕业后在昆明工作。郁云则被堂姐郁静民接回,住在二伯父郁浩(养吾先生)家里。孙荃对郁云特别怜爱,有意接他回家一起抚养。在老家悬壶济世的养吾先生说:“你一个妇道人家,亏你养活三个孩子,已很不容易。我家反正孩子多,每人少吃一口就能养活他。”孙荃既感动于二伯的大义,又为自己的无能而不安。她告诉郁黎民说,有次梦见郁达夫交给她一把韭菜,让她好好保管。她觉得这是先夫托梦要她把遗下来的所有儿女带好,她也愿为此尽心竭力。1957年,中共中央向孙荃颁发了烈属证,她为这个光荣称号感到骄傲,仿佛过去所付出的千辛万苦和夜雨无眠的孤苦生涯都得到了补偿。

孙荃梦见韭菜时大概还不知道,郁达夫在化名赵廉流亡苏门答腊期间,又与印尼华侨何丽有结婚,并育有一儿一女。儿子叫大亚,得名于对日本军国主义大东亚共荣圈迷梦的讽刺。女儿叫美兰,是郁达夫失踪数小时后出生的遗腹女。何丽有是个没有文化、只会说印尼话的女子,这也是郁达夫当年担心身份暴露作出的抉择,因为知书断字的配偶有可能不小心泄露他的秘密。出于类似的考虑,他身为“赵豫记酒厂”老板,却一改平生嗜酒习惯,滴酒不沾,并坚持将纯度最高的烧酒卖给日本宪兵,让他们“慢性中毒”。郁达夫在被迫充当日本宪兵的翻译时,曾对王任叔说过:“现在最苦的事,我要制止自己说梦话。我是爱说梦话的。谁知道梦话里漏出什么来。每晚睡在宪兵部,有一个日本宪兵同房,他会听去我梦话的。我担心这件事,老叫自己不要睡得太死了。可是还好,那宪兵跟我挺要好,我关照他,如果我睡后有咿唔的声音,请他立刻叫我醒。我说我常要做恶梦的。”可惜他的种种谨慎预防措施,最终还是未能避免身份暴露。郁达夫遇害后,很多认识与不认识的华侨朋友都来到他家里看望孤儿寡母,并送钱送物。何丽有改嫁后,郁美兰兄妹到雅加达读华文学校,住在侨领蔡清竹先生家里。

1960年7月1日,在胡愈之等人的关照下,大亚、美兰兄妹被政府由南洋接回国内,并安排在华侨补习学校学习。大亚后来去了香港。美兰在1965年考上了北京石油学院。后来美兰和胡愈之侄儿胡序建相识相爱。两人毕业后,分配到新疆独山子炼油厂工作。七十年代末,他们双双调回南京。美兰曾任江苏省侨联主席,胡序建曾任南京市委主管文教的副书记、市人大常委会主任。2015年9月,北京举行纪念抗战胜利70周年阅兵,美兰受总政治部邀请,以烈士子女身份前往北京观礼。

四

郁达夫的八个子女,天各一方,历经磨难,到1985年才在北京实现第一次大团聚。郁黎民的丈夫邹陔笙有感于此,曾口占一绝:

弟兄相见不相识,姐妹含悲各问年。

今日同叙天伦乐,思亲忆旧各潸然。

郁黎民在书中写到,八个兄弟姐妹各有各的悲苦,那次相聚终于让他们有机会倾诉各自那一肚皮的苦水。郁黎民因丈夫地下工作的历史而长期背负“历史反革命家属”的罪名。郁天民在“文革”中挨过批斗。郁正民是河南师大的教授,“文革”中受尽凌辱。郁飞经历更加坎坷。他从新加坡回国后由陈仪收养,一直到浙大外语系毕业,但在1957年,也没逃掉右派的帽子。后来又因为去印度大使馆看望同学,得了“企图投敌叛国”的罪名,被判刑15年。等到“四人帮”被打倒,他才得到平反,并进入浙江人民出版社工作,后来还担任了省政协委员。郁飞出于对父亲的热爱,在出版社期间的一个工作重点就是围绕郁达夫展开——他参与编辑出版了郁达夫文集和全集,多次参加郁达夫纪念活动,“替父还文债”翻译了林语堂的长篇小说《瞬息京华》,并撰写了《郁达夫的星洲三年》等回忆文章。

促成1985年这次团聚的契机是,中国作家协会、中华全国新闻工作者协会、中华全国归侨联合会,于这年8月29日在北京联合举行“纪念现代著名作家郁达夫烈士殉难40周年纪念会”。会议在全国政协礼堂举行,夏衍、胡愈之、楼适夷等人都深情地追忆了郁达夫的往事和功绩。最后,郁天民代表家属致答谢词,并介绍郁达夫的八个子女与大家见面。当时《人民日报》也发了报道。随后在9月17日至22日,浙江省文联、作协、对外文化交流中心等十个单位,在郁达夫的故乡富阳联合召开了“纪念现代著名作家郁达夫烈士殉难40周年学术讨论会”。到会的有从全国各地赶来的郁达夫生前好友和专家学者,以及日本学者和新加坡华侨学者等共250人。柯灵、许杰、汪静之等人在大会上慷慨陈词,对郁达夫的爱国主义精神和文学创作成就予以高度肯定。

(本文照片均取自《中国富阳郁家影集》,特此深表谢意)