牛年说牛

胡胜盼

|

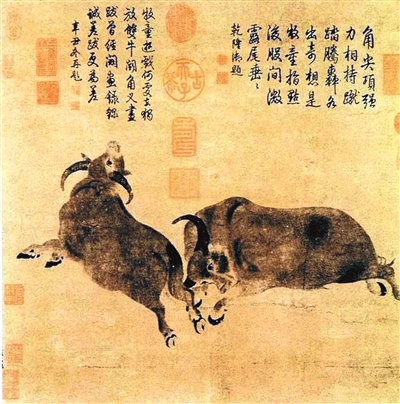

| 唐·戴嵩《斗牛图》 |

□胡胜盼

2021年是牛年,农历辛丑年。牛是人类较早驯服的动物之一,其驯养史可追溯到1万年前。牛在人类的生产劳动和生活、意识形态等方面中都扮演着重要的角色。

《礼记》中记载:“中央土,食稷与牛”“祭天子以牺牛”。可知,远古时期,牛由捕猎对象变为家畜,首先是为了满足人类吃肉和祭祀的需要,但这并不是说牛的地位低下。早在原始社会,人类的动物信仰和图腾信仰中就包括了牛。中国古代典籍《山海经》中有人面牛身的神灵形象;中国56个民族中大多实行过把牛作图腾的经历;在中国古代还流行陶牛陪葬,汉景帝陵墓中曾出土过1米多长的陶牛。

唐朝诗人颜仁郁在《农家》一诗中写道:“半夜呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行。时人不识农家苦,将谓田中谷自生。”农耕时代,人类驯养牛最重要的目的是为了耕地。牛生性憨厚,体态健硕,干活任劳任怨。因此,历代文人都热衷于以诗歌的形式赞颂牛的品格,他们的诗作或绘其形态、或赞其精神,借以抒怀咏志,留下了许多脍炙人口的名篇力作。唐朝陆龟蒙的《五歌·放牛》云“荒陂断堑无端入,背上时时孤鸟立”,写牛的性情温和;宋代梅尧臣的《耕牛》云“破领耕不休,何暇顾羸犊。夜归喘明月,朝出穿深谷。力虽穷田畴,肠未饱刍粟。稼收风雪时,又向寒坡牧”,则是写出了牛的吃苦耐劳精神。宋代李纲《病牛》诗云:“耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤?但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。”李纲以病牛的不辞辛劳,来抒发自己为国尽忠、老而弥坚的满怀壮志。

牛的身上有许多精彩的故事。晋人干宝的《搜神记》中就记有一则《牛能言》的故事,表达了农民希望牛能帮助自己禳灾避祸的心理。《世说新语》是南朝宋时刘义庆所作的文言志人小说集,里头留下了一个“吴牛喘月”的典故。这个典故的由来很有意思:原来吴地(今江淮一带)的牛,多为水牛,最为怕热,太阳一晒它就发喘。久而久之,一旦看见月亮,便误以为是太阳,也喘息不停。宋朝的《太平广记》中有一则《金牛》的故事,说明牛遍体是宝的道理。《聊斋志异》里也有《飞牛》的故事,劝人“待牛须亲,方值千金”。明末清初还出现了小说《义牛传》,其中的“义牛”为救主人,不仅刺虎落渊,而且以利角顶死了鱼肉百姓的恶霸和贪官,堪称义薄云天。除了文学作品里的故事,中国历史上还有过许多真实存在的牛故事。伟大爱国诗人屈原在《离骚》中歌而咏之曰:“宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。”讲述的是宁戚饭牛而歌,引起春秋霸主之一齐桓公的注意,因此受到重用的故事。《左传》中记载,秦国军队准备偷袭郑国,行至滑地,正好被郑国商人弦高遇上。他急中生智,以“十二头牛犒劳秦军”之计拖住秦军,再暗中遣人给郑国通风报信。于是留下了弦高以牛犒师智救国家的佳话。司马迁的《史记·田单列传》还记载了齐国名将田单,以火牛阵大败燕军,创造了历史上以弱胜强的光辉战例。

牛的形象是积极向上的,所以很多名人都喜欢以牛自喻,艺术家们也乐于将牛作为创作的对象。春秋战国时,孔子的门生冉耕和司马耕,以“伯牛”和“子牛”作为自己的字。齐白石自称“耕砚牛”。大文豪鲁迅先生则将自己比作“孺子牛”。“老黄牛”更是对忠诚、模范人物的美称。中国河南南阳出土的一块汉代画像石上有人牛激烈相斗的“角抵图”。北京故宫博物院所藏唐代韩滉《五牛图》,是作者画牛仅存的一件真迹,被誉为中国传世名画之一。这幅画中,五头牛一字排开,各具状貌:或俯首吃草,或回首舐舌,或缓步前行,形象呼之欲出,极为生动,充满着浓郁的乡土气息,被誉为“神气磊落,希世名笔也”(《松雪斋集》)。清乾隆御题曰:“一牛络首四牛闲,弘景高情想象间。舐龁钜惟夸曲肖,要因问喘识民艰。”

牛有恩于人,人对牛尊敬,牛的身上都是宝:牛奶可饮用、牛肉可食用、牛皮可穿戴、牛黄可治病、牛筋可弹奏、牛油可洗涤。“牛吃的是草,挤出来的是奶。”弘一大师诗云:“忆昔襁褓时,尝啜老牛乳。年长食稻粱,赖尔耕作苦。念此养育恩,何忍相忘汝。”

牛是人类最忠实的伙伴。牛年说牛,牛年颂牛。