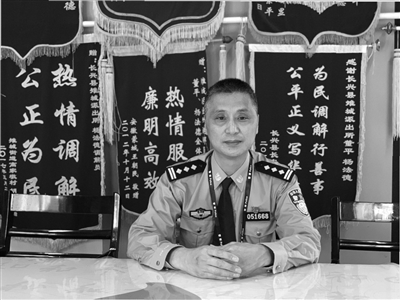

董平:

金牌调解员 贴心老娘舅

何于盛

|

|

|

□本报记者 何于盛

“你好,我是民警董平。小姑娘,你先别哭,看你的年龄和我女儿差不多,我们可以聊聊……”今年元旦后上班,董平在调解室“接待”了一位“不想活”的姑娘。

这位女子姓李,今年27岁,因骑电动自行车未戴安全头盔,被雉城派出所民警拦下,并在派出所内接受劝导教育。没想到,小李在观看道路交通安全宣传视频时,一个劲地掉眼泪,嘴里嘀咕着:“我不想活了。”在场的几位民警很是纳闷,怎么劝都没用,只好去找董平。

“肯定有心结,我去跟她聊聊。”今年是董平从警的第37个年头,群众工作经验丰富、矛盾调解处理公正的他,是同事眼中的“金牌调解员”,百姓心中的“贴心老娘舅”。

“干警察这行确实很忙,常常不着家,女儿隔三差五地跟我‘闹情绪’,有一回……”面对泣不成声的小李,董平不急于开导,一边递上热茶和纸巾,一边讲起了女儿曾经的趣事。果然,经他的“三言两语”后,小李的心情很快就平复下来。

原来,小李和父母存在着矛盾隔阂,找到问题症结的董平,“老娘舅”的劲头上来了,立马送小李回家,帮助她调解家庭矛盾……

“你好,我是民警董平。我今天恰好路过这,再过来看下。”次日,董平又“顺道”登门回访,看到小李嘴角扬起的微笑,他知道,自己的努力取得了成效。

“你好,我是民警董平。”董平从警以来说得最多的就是这句话。这些年来,类似的“恰好”路过、“顺道”回访,几乎是他每天的“必修课”。

警察这行干久了,董平变得特别“敏感”,好多事情一定要亲自反复确认后,才能睡得着觉。“每次登门回访,我怕群众嫌我啰嗦,所以习惯加上‘恰好’‘顺道’‘刚好’等前缀词汇。”董平笑着说。

董平爱跟群众打交道,懂得倾听,乐于为老百姓调解处理矛盾。37年的基层从警经历,让他“百炼成钢”,不同的对象、不同的事件、不同的矛盾,他都能把握准确、拿捏得当。

工作中,董平始终把群众放在最重要的位置,为了能够提升矛盾纠纷调处成功率,他在原来“四方联调”的基础上,不断探索创新开展了多元调、点单调、一线调、云上调的新“四方工作法”。由他牵头的“董平调解室”自2012年9月成立以来,已成功调解矛盾纠纷8000多起。

“你好,我是政协委员董平。”成为政协委员后,董平口中的高频话语又多了这一句。

董平的日常工作直接面向群众生活,每次一搜集到群众普遍关切的问题,他便向有关部门直接反映或以提案形式提出建议,发挥党委政府与群众之间的桥梁作用,使一些民生问题得到及时有效疏导。

这些年来,董平结合丰富的基层工作经验和深入的现场走访调研,相继撰写提交了《关于建立农村文化礼堂规范化长效管理运行机制建议》《关于加强社区工作者队伍建设的建议》等提案,有的得到市委主要领导的肯定,有效推动了相关问题的落实。

湖州是“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地,多年来,董平一直关注湖州的环境保护、绿色发展工作,每年的提案或建议中,少不了“环保”“绿色”等字眼。

“群众工作要做好,环保工作也要多助力。”目前,董平正在准备撰写强化水资源保护利用方面的提案、建议,努力为湖州建设长三角中心花园和绿色发展引领区建言献策。

1月10日,是首个“中国人民警察节”,恰逢星期天,董平又登门回访去了。他说:“做好民警的本职工作就是最好的过节方式。”

委员名片:

董平,湖州市政协委员、长兴县公安局雉城派出所民警。曾获“浙江政协系统‘最美政协人’”“湖州市人民满意政法干警”“长兴县最美警察”“长兴县十大‘好娘舅’”等荣誉。