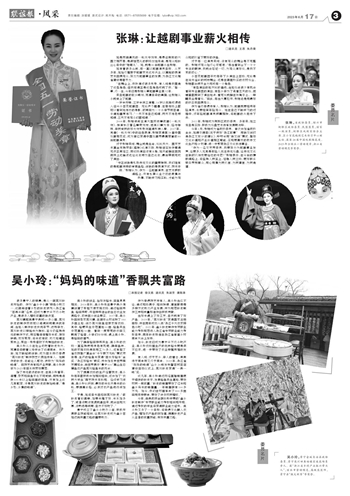

吴小玲:“妈妈的味道”香飘共富路

徐文燕 朱淑芳 潘陈涛

|

|

|

|

|

□本报记者 徐文燕 通讯员 朱淑芳 潘陈涛

很多景宁人的早晨,是从一碗英川粉皮开始的。作为“畲乡十小碟”特色小吃之一,这碗凝结着乡愁的粉皮被列入浙江省“百县千碗”名录,已成为景宁千万级小吃产业,是很多人增收致富的新法宝。

英川镇距离景宁县城60多公里,英川粉皮的制作历史可以追溯到明朝洪武年间,当地人制作粉皮庆祝年节、送别亲友。英川粉皮以早籼米为原料,至今仍坚持传统的制作方式,用石磨细细磨好米浆,架好铁锅,放好蒸笼,将米浆细致、均匀地铺在蒸布上,蒸出一张张香软不失弹性的粉皮。

吴小玲从小在灶台边吃着粉皮长大,耳濡目染跟着父母学会了这道美食。长大后,她不断钻研创新,成为丽水市级非遗“英川粉皮”制作技艺代表性传承人。她制作的粉皮,总能让人感动,被称为“妈妈的味道”。因技艺传承和产业贡献,吴小玲被评为2023年丽水市劳动模范。

除了传统做法的粉皮,在吴小玲看来,酒糟、紫苏和田鱼干也不可或缺,特别是海拔600米以上稻田里的田鱼,只有加上这几样配菜,才是英川粉皮的原始味道,“是乡愁、乡情的味道”。

吴小玲的创业,恰好与稻米、田鱼息息相关。2014年秋,吴小玲先在景宁县沙湾镇创建了坪坦万源家庭农场,通过稻田养鱼、稻田养虾,开启种养结合的生态农业发展路子,初尝回乡创业果实。2017年,吴小玲回到老家英川镇,在湖平头村流转了160多亩土地,创办英川田鱼姑娘家庭农场。其中,稻螺共生示范基地60亩,稻鱼共生示范基地50亩。看到一度荒芜的农田又飘起了稻香,乡亲们纷纷说,遇上吴小玲,是稻田的福气。

为了确保稻田种养共生,吴小玲的农场一直坚持使用绿色有机肥,确保品质。她的家庭农场常年用工70多人,还承担了省农技推广基金会“千斤粮万元钱”模式项目等,生产的稻鱼米获得“丽水好稻米”金奖、“浙江好稻米”银奖,并参加北京世界园艺博览会,向世界展示“景宁600”高山生态精品农产品英川稻鱼米的风采。

为了提高农场的生产经营技术,吴小玲每年都积极参加相关培训,还参加了“农民大学生”园艺技术本科班。经过学习深造,吴小玲认识到,最好的米也只是米的价钱,要提高价格,必须对农产品进行深加工。

于是,她将目光回归到英川粉皮:“做粉皮看似简单,如果米磨不好、米水加多了,或者没鼓没饱满就拿出来,就会出现太厚、没熟透等问题,自然不好吃了。”

景宁成立了畲乡小吃办公室,积极开展职业技能培训,让英川粉皮成为畲乡百姓迈向共富之路的重要助力。

作为非遗技艺传承人,吴小玲当仁不让,通过现场展示、培训授课、建言献策等多种方式助力产业发展,并为规范粉皮制作工序和质量标准作出积极贡献。

当好米遇上了好工艺,自然就有了好产品。2019年,“英川粉皮”获得国家注册商标,并在同年成功入选“浙江十大农家特色小吃”。2021年,畲乡粉皮制作专项职业能力考核规范纳入浙江省专项职业能力考核目录,同年粉皮标准在浙江省首届乡村美食大会上发布。

如今,粉皮已成为景宁千万级小吃产业,吴小玲农场里生产的优质稻米更是供不应求,进一步带动了农业种植养殖的发展。

有人说,对于家乡、亲人的眷念,常常缘于美食而又终于美食。2022年,浙江省“妈妈的味道”山乡26味发布暨百城百店建设启动仪式上,英川粉皮获得“一县一味”奖。

这几年,吴小玲通过网络直播销售便于储存的粉皮干,发展稻鱼共生基地,带动村民一起致富。“粉皮的销售带动了红米和畲乡乌米的销售量,一年销售额有100多万元。如今,我们在村里承包了800多亩田用来种粮食,带动了许多村民增收。”

今年,由县政府全额补助学费的“畲乡粉皮制作”专项职业能力考核培训班开班,通过考核的学生将获得职业能力证书。吴小玲又多了一个目标:将非遗文化融入农产品,增加农产品的附加值,提高粉皮产业从业者的致富技能,走好共富之路。

委员名片

吴小玲,景宁畲族自治县政协委员、景宁英川田鱼姑娘家庭农场负责人。获“浙江省乡村产业振兴带头人”,丽水市劳动模范、高级农匠师,景宁县“拔尖新秀”等荣誉。