让宋韵文化可见、可感、可传承!

|

|

|

□杭州市政协“宋韵文化保护与展示”课题组

浙江省委文化工作会议提出,实施“宋韵文化传世工程”,打造以宋韵文化为代表的浙江历史文化金名片。

宋韵是从宋代传承下来的文化底蕴和精神气质,包括思想、制度、科技、文化、艺术等多个方面。宋韵文化体现的是一种积淀、一种渗透、一种传承,是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,也是杭州宝贵的历史文化遗产。

现状

宋代文化被国内外史学界誉为中国传统文化的高峰,居于同时代世界领先地位,是中华民族“遗留之瑰宝”。加强宋韵文化保护与展示,是贯彻落实省委文化工作会议精神的必然要求,是杭州奋力展现“重要窗口”头雁风采、争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例的题中之意。

目前杭州对宋韵文化的研究有待进一步深化,保护有待进一步加强,辨识度有待进一步提高,文化内涵有待进一步挖掘,品牌知名度有待进一步提升,普及工作有待进一步加强,国际传播有待进一步创新,亟须统一思想、形成合力,推动宋韵文化有表达、有展示、有遗址,可见、可感、可传承。

建议

开展多学科跨界研究,提炼出宋韵文化的核心要义。成立宋韵文化跨领域跨学科研究联盟,邀请国内外相关领域的专家学者共同就宋韵文化的概念、内涵、特质、范畴、时空及传承、传播开展多学科研究,提炼出宋韵文化的核心要义、精神底色、文化价值和当代意义。

推出系列宋韵文化研究课题,组织相关领域专家学者结合各自研究方向,就宋代思想、制度、经济、社会、文学和艺术中所蕴含的宋韵文化开展研究,推进宋韵文化谱系的构建。整合杭州南宋历史文化研究中心、杭州市考古研究所、杭州博物馆、西湖博物馆、南宋官窑博物馆等相关单位的研究力量和研究资源,就杭州宋韵文化传世工程推进中亟须解决的重点问题联合攻关,形成初步研究成果,指导相关工作的开展和重点项目的实施。

适时举办国际性或全国性的研讨会,就宋韵文化研究的相关成果开展学术交流,进一步加深对宋韵文化的认识,扩大宋韵文化的影响。

用新理念新手段,推进宋代文化遗产保护。一是全面梳理宋代文化遗产,摸清家底,制定计划,分门别类地开展有针对性的保护。二是对宋代建筑遗址,改变单一的回填式保护,采用新技术实施展示性保护。三是对摩崖石刻、古塔经幢进行实体保护的同时,积极推进数字化保护工程。四是积极创造条件,推进南宋皇城大遗址综合保护工程。五是对宋代非遗项目,在资金和场地上加大扶持力度,提高非遗项目的生命力。

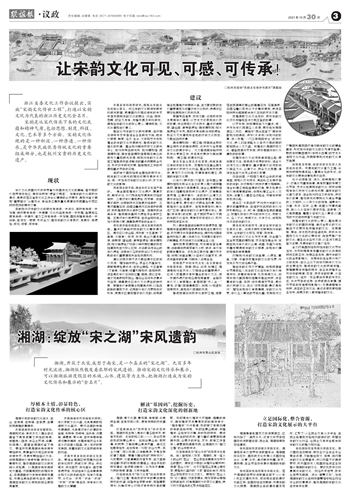

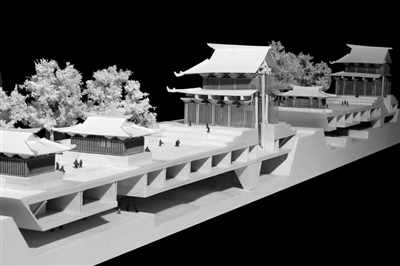

活化南宋临安城遗址,透出古都宋韵风貌。重点打造临安城宋韵文化集中展示区。展示区以中山路、河坊街、十五奎巷(丁衙巷、太庙巷)、中河、东河、吴山为基本框架,由鼓楼、望仙阁、德寿宫遗址(南宋博物院)和太庙遗址广场四个辨识度较高的标志性建筑所在为核心区域,与沿街沿河沿山的宋代遗址、沿用宋代名称的桥梁以及史料记载的宋代重要建筑所在地共同构成。

建议运用多种方法勾勒出展示区的宋代风貌。增加临安府治、恭圣仁烈皇后宅、御街等遗址展示点;在中山南路、十五奎巷(丁衙巷、太庙巷)设置引导标识,告知市民、游客周边宋代石刻的位置、距离,把仁王寺、通玄观造像和紫阳山、瑞石山石刻书法景点引出来,提高展示区宋代文化遗址的辨识度。根据宋代审美理念和营造法则,以格古韵新的建筑方法,运用部分宋代元素和宋式构件,使展示区建筑增添宋代风韵;利用街角空地建造仿宋园林小品,在文献记载的宋代重要建筑处设置仿宋文化标识,使展示区更好地展现宋代历史风貌。

根据考古信息、历史文献,运用数字技术复原宋代建筑,以艺术方式表现宋代历史故事,并运用现代灯光技术,重点打造鼓楼、望仙阁、德寿宫遗址(南宋博物院)和太庙遗址灯光秀,同时点亮沿街沿河的遗址、桥梁及灭失建筑所在地的仿宋文化标志,勾勒出古城夜景。

南宋博物院(一期工程)可面向全球收集各种形式的南宋遗物,逐步成为全球南宋文化的展示中心。大力推进南宋临安城数字化复原工作,并将其成果作为南宋博物院(一期工程)的展示内容。

整合玉皇山南北文化资源,构建连通江湖的宋韵文化带。挖掘杭州玉皇山南北空间宋代历史文化内涵,整合现有历史遗存、景观及文化场馆,构建连通钱塘江、西湖的宋韵文化带。

以宋代《耕织图》为蓝本,在中国丝绸博物馆和长桥溪水生态修复公园之间种植桑树,营造宋代桑园景观,结合丝绸博物馆的宋代馆藏和非物质文化遗产,打造集桑蚕养殖、丝绸织造为一体的宋代丝绸文化展示体验区;丰富八卦田四季景色,打造田园农业景观,展示宋代农耕生活场景,现场感悟宋代生活美学。在现有停车场(原水泥厂区块)建设宋韵文化演艺展示中心,根据《梦粱录》的记载,在不同时节举办不同的宋韵文化活动,复原郊坛祭祀礼仪,吸引市民和游客参与。

引入南宋官窑瓷烧制技术非遗项目,增强南宋官窑博物馆非遗传承和活态展示功能,吸引更多参观者亲身体验;提升杭州陶瓷品市场档次,融入宋瓷文化,引进哥汝官定均仿制精品,吸引宋瓷文化创意企业入驻。

借助杭帮菜博物馆,开发南宋宫廷宴席,创新南宋民间菜肴及小吃、糕点,举办宋韵美食嘉年华。依托浙江美术馆、唐云艺术馆,利用《宋画全集》介绍宋代绘画艺术、讲述宋画传奇故事,反映宋人日常生活。

挖掘遗产中的宋代文化,在文旅融合中彰显宋韵。西湖、西溪、运河、钱塘江、湘湖是杭州自然与人文相结合的重要遗产,应深入挖掘展示其所蕴含的宋代文化,进一步提升遗产的知名度和美誉度。诠释好宋代文人审美理念,彰显西湖“天人合一”景观,依据《西湖清趣图》,利用3D和虚拟视频技术,再现宋代西湖的风貌。

推进西湖石刻数字化保护工程,把散落在西湖周边群山的摩崖石刻、石窟造像、石塔经幢以数字化方式集中展现,使游客和市民近距离感受宋代石刻的艺术之美。

挖掘佛教文化交流史料,讲好宋韵文化对外传播和亚洲文明互鉴的故事。

以苏东坡、林和靖和岳飞为重点,进一步开发宋代西湖名人资源,更好地发挥西湖名人效应。阐释好“西溪且留下”南宋定都杭州的典故,讲好《水浒传》与杭州的故事,深入挖掘“一门三宰相四学士”的洪氏文化,使人们在领略水乡自然之美的同时感知西溪人文之盛。挖掘宋代湘湖历史文化,借鉴西湖与苏东坡,讲好湘湖与宋代大儒杨时的故事。

发掘好宋代大运河连通海陆丝路、便利南北交流、促进海外贸易的史料,结合大运河文化公园建设,重点营造大运河的宋代商业文化、丝绸文化、民俗文化氛围,演绎发生在大运河上的宋代故事。

突出白塔、六和塔及周边山体的夜间造型,用现代灯光技术,亮出钱江北岸夜色中的宋韵,与对岸现代城市夜景交相辉映;结合钱塘江诗路品牌的打造,更多地展示宋代诗词意趣韵味;利用钱塘江山水人文优势,沿着文人墨客经过路径,开辟宋学研学旅游线路。

把沿江“千年古府”严州作为宋韵文化展示的重要载体,在维护好古城的宋代州府形制和山、水、城、寺、塔整体格局的基础上,挖掘弘扬宋代严州的刻书文化、宗教文化、名人文化、诗词文化、水浒文化,体现杭州多姿的宋韵文化。

擦亮杭州宋韵符号,建设全球宋韵文化展示之都。运用多种形式擦亮杭州宋韵符号,让宋韵文化可见、可感、可传承。

创设宋代文化系列艺术展,与全国乃至全球范围的博物馆、艺术馆加强合作,定期在杭州举办宋代丝绸、瓷器、书画及宋版书籍专题展或宋韵文化特展,体现宋代精致和谐的审美情趣。

打响杭州宋韵文创品牌,从遗址、藏品、文献、书画中挖掘宋韵文化的元素,开发宋系列文创经典产品。

推出宋韵系列文艺精品,利用西湖音乐节等年轻人关注的文化活动举办宋代诗词专场,传唱宋诗宋词,弘扬诗词文化;利用东坡大剧院等场馆集中推出市民、游客喜爱的戏曲、杂技、说书等演艺节目,展示宋代民间文化;优化“印象西湖·最忆是杭州”,增加体现宋代审美情趣、宋韵文化元素、宋代名人事迹的节目比重;支持杭州文广集团所属院团打造反映宋韵文化的精品剧目,形成杭州宋韵文化的系列演艺品牌;鼓励宋城集团提升《宋城千古情》的艺术水准和文化内涵,共同擦亮杭州宋韵文化演艺品牌。

加强普及传播,促进宋韵文化深入百姓走向世界。开展宋韵文化普及工程,采用市民特别是年轻人喜闻乐见的形式,将宋韵文化更有创意地表达出来。

充分运用影视、游戏、视频等现代媒介,打造系列富有新意、具有底蕴的专题文化节目,艺术化地展现宋韵文化;积极利用现有宋代历史文化研究成果,编写宋韵文化普及读本,结合杭州网络文学优势,讲好宋代故事,推动研究成果转化为通俗易懂的人文知识;从公共文化的视角,编纂宋代绘画、书法、石刻、丝绸、瓷器系列精选画册,向公众介绍宋代美学风格;在街巷、文化角用壁画、雕塑介绍宋代名人事迹,以直观的方式向市民普及宋韵文化。

把握宋韵文化的核心要义,整体策划宋韵文化的国际传播,通过全球化的文化输出方式更好地传播宋韵文化。发挥智库、媒体、学术机构的话语优势,积极参与国际文化交流的议题设定,向世界推广宋韵文化;借亚运会召开之际,以亚洲文明互鉴为主题,开展宋韵文化推广活动。

全力打造国际性标杆性宋韵文化节庆活动,与开封等具有丰富宋韵文化资源的城市互联互动,发挥各自优势,提升宋韵文化的全球影响力。发挥宋粉在全球分布广泛的优势,在线上线下创设反映宋代文化的主题活动,推进宋韵文化的民间传播。根据融媒体传播的特点,在各类传播平台开设宋韵频道、栏目,讲述宋韵故事,介绍宋韵文化;组织一支各媒体共享的专家队伍,参与节目的主持、主讲或把关审稿,提升节目的可信度和影响力;多渠道增强与市民、游客的互动交流,通过资源共享和商业发布,向更多的人群传播宋韵文化。