千年“玉琮缘”

三星堆与良渚文化跨越时空的对话

|

|

|

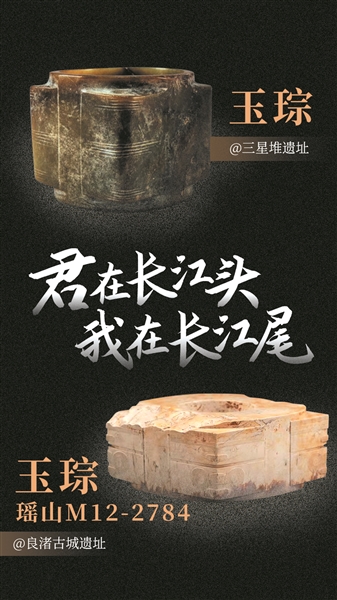

沉睡三千年,一醒惊天下。曾在1986年震惊世界的三星堆遗址,日前以大量重大新发现“再惊天下”,由此还在网上引发了一场“大型认亲活动”。而发现于4号坑的玉琮,与良渚文化息息相关。沉睡了三千年的三星堆玉琮和五千多年的良渚玉琮有什么联系呢?

玉琮,最早出现在距今约五千年前后的长江下游地区,在良渚文化千年的进程中,以玉琮为代表的文化可以说辐射了大半个中国,这也对中国早期的文明产生了广泛而深远的影响。饕餮纹是青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的五千多年前良渚文化陶器和玉器上。饕餮纹,也叫兽面纹。这个纹饰夏商周的青铜器都有,包括中原殷墟遗址。

考古证明,良渚文化的玉琮在距今五千年左右已经出现在四川,当时属于宝墩文化(三星堆文化的前期),说明良渚文化确实跟四川有所交流。而良渚文化的兽面纹还出现在了陕西的石峁遗址。也就是说,三星堆不仅在商朝时跟中原熟络,在五千年前,它跟中原也是“熟人”。

35年前,三星堆就曾经出土过玉琮,而金沙遗址更是出土了27件玉琮及3件石琮,是目前商周时期祭祀场所中出土琮最多的一处。“君住长江头,我住长江尾”,玉琮在良渚和三星堆的出现,用文物串联起了两个地理位置相隔千里的长江流域文明。

玉琮之形——“外方内圆”

“弧边矮方柱体,横截面为圆角方形……器中钻穿孔,孔壁经打磨,微凹。”简而言之,琮的基本形态是这样一种内圆外方的柱体。

“内圆”和古人“天圆地方”宇宙观有关吗?其实考古发现年代最早的一件良渚玉琮出土于苏州的张陵山遗址,整体形制与玉镯高度相似,与普通玉镯不同的是,器物四面还雕刻有兽面纹饰,使其除了装饰品外,更有了特殊意义。在这件年代最早的琮上我们可以看到良渚玉琮的一种组合关系,即“镯形器+四个兽面纹”。

瑶山遗址出土的玉琮M7:50,是极具代表性的“外方”形态体现,这里的兽面纹被立体化地凸显了出来。随着良渚人刻纹工艺的发展和规范,从兽面纹发展出了我们后来所熟知的神人兽面纹,玉琮的节数和高度也由此增加。

玉琮——为信仰而生

良渚玉器最经典的纹饰就是神人兽面纹。上面神人头戴的介字形大羽冠代表“天”,下乘着凶猛的神兽,完整的神兽则多带有獠牙和利爪,四周神鸟萦绕。

雕有神人兽面纹的玉器通常位于高等级墓葬中,这也意味着当时的神权集中在少数人手中,这些人也因此具有极强的统治力。琮王的正面与侧棱上都雕有的精美神像人面纹饰,也间接表明它的墓主人地位之高,权力之重。

在良渚古城遗址群内,神人兽面纹可以琢刻在不同的玉器上,而在良渚遗址群外,神人兽面纹多见于玉琮和琮式玉器上。

玉琮,毫无疑问是良渚文化中最具代表性的器物。琮由良渚人首创,寄托了他们的精神与信仰,并对后世文化产生了深远的影响。如果说其它琢刻有神人兽面纹的玉器是将信仰附加在器物上,那么为了表现神人兽面纹而生的玉琮即是良渚信仰的物质化载体。

在比良渚时代稍晚的龙山时代,陶寺遗址显然受到了良渚玉琮的影响。陕西石峁遗址在20世纪70年代出土的玉器里面,也有良渚晚期的玉琮切片。到商周时期,很多的玉器也明显受到良渚玉器的影响,这在殷墟妇好墓和金沙遗址出土的一些玉器上都能得到验证。春秋之后的一些墓葬中依然有玉琮的出土,宋朝时的瓷器亦有仿制玉琮的。

良渚文明的审美趣味和玉器制造技术,究竟是如何传到了三星堆?这些细节还有待考证,这也是考古的魅力,永远还有未知,永远还有惊喜,让我们一起期待吧!

(来源:良渚古城遗址公园公众号)