一人生病全家忙乱,咋办?

省政协委员深入调研建议提升护工职业化

|

|

|

|

|

|

□通讯员 陈维伟 本报记者 周大彬

一人生病,全家忙乱。省政协委员孟旭莉对省内某三甲综合性医院护工情况进行了调研。该院患者数2008人,陪护总数1237人,陪护率61.6%。其中家属陪护971人,占陪护人员总数的78.5%;家政公司的护工266人,只占所有陪护人员总数的21.5%。家属陪护和家政公司护工陪护方式都存在一定的问题。为此,孟旭莉在今年的省政协全会上提案建议,提升护工职业化建设,解决好这个问题。

家属陪护情况:

家属陪护人员结构

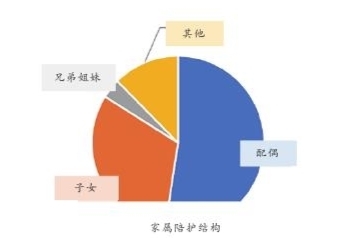

对接受调研的770名家属陪护人员进行分析,陪护最多的是配偶,占比约52%,其次是子女,占比约31%,兄弟姐妹约占3%,其他约12%。对于独生子女家庭,如果家中还有其他人需要照顾,配偶陪护就会出现顾此失彼的情况。

不同类型患者陪护比例

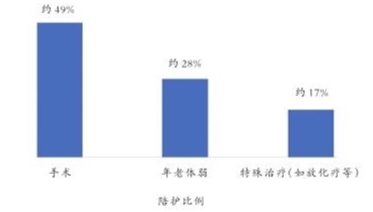

从陪护原因进行分析,手术患者陪护比例最高,占比约49%,其次是年老体弱和长期住院患者,占比约28%,接受特殊治疗患者需要陪护的占比约17%。

家属陪护人员请假方式

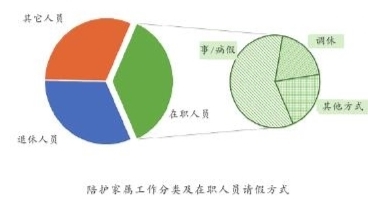

家属陪护人员的职业方面,在职人员约占36%,退休人员占比约31%,其他人员占比约31%。进一步对在职人员陪护的时间来源进行分析,发现通过向工作单位请事假、病假的占比约59%,通过调休的占比约19%,其他方式的占比约20%。由于在职人员还要兼顾工作,频繁出入病区,一定程度增加了院内感染风险。

家属陪护人员年龄

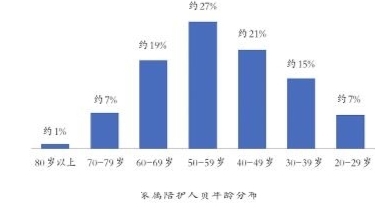

调查中将家属陪护人员分为7个年龄段进行统计,其中家属陪护人员以60岁以下年龄段人员最多,占比约71%;50~59岁约占27%;49岁以下年龄段占比约44%,这类人多是用人单位的骨干,一定时间内放弃单位工作来陪护,很无奈。

家政公司护工情况:

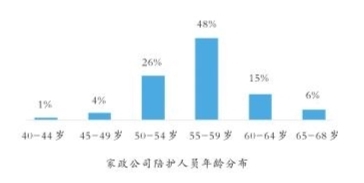

家政公司护工人员年龄分布

家政公司护工年龄分布以55~59岁年龄段的人员最多,占比48%;60岁以上人员占比21%;综合数据显示,50岁以上人员占比95%,护工年龄较大。选择护工工作主要是因为没有其他一技之长,缺乏职业规划,工作主动性较差。

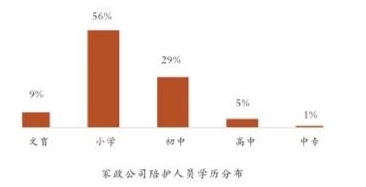

护工学历和接受培训情况

调查结果显示,初中文化及以下学历占比94%,总体学历偏低,接受再次培训和学习的能力弱。虽然家政公司在上岗前针对跌倒预防、火灾、卫生等进行培训,但基础生活照护以看视频、自学为主,护工的主动学习性差,对自己要求低,所以很难达到效果。家政公司有岗位培训计划,如每年安排7次,每次0.5~1小时,但是因为没有脱产的培训时间、没工资,护工多不愿意参加培训。

建议:

1.加强护工队伍的体系化建设

规划好陪护队伍的体系化建设,由相关部门制定行业标准和收费标准,确保服务质量标准化、制度化。加强对护工队伍的规范化管理,对护工真爱护、留得住、用得好。

用标准规范行业质量,用标准促进行业发展,加强护工技能培训与考核力度,保证上岗的护工都是合格的。

出台扶持护工产业政策,保障护工产业健康成长。通过政策扶持,如减免租金、基金扶持、“订单式”购买服务等,鼓励陪护服务的公司打造行业品牌,争做行业标杆。

落实监管责任、充分发挥行业协会作用。对提供护工服务的公司开展行业信用评级,对护工从业者个人建立职业信用综合评分,逐步形成诚信为本、操守为重的良好行业风气。

2.强化护工队伍长效保障机制

完善专业技能职业水平培训、用户评价体系认定机制,让专业性强、职业道德良好的护工有上升通道,全程跟踪服务指导,按照级别定价收费,进一步促进护工行业职业化发展。

根据市场规律,制定科学的收费服务标准,确保护工的付出与回报相适合。提供不同标准的陪护选择需求,如全托陪护、半托陪护、时段托陪护。在制定基础收费标准的基础上,可以加收专项收费等,如急危重患者的陪护。

营造社会尊重护工行业的氛围,树立职业不分贵贱、工作不分等级、人人相互服务的社会风气和价值观。

在专业化护工培养经费保障方面,由财政给予政策及资金方面的支持和引导,也鼓励地方出台相关配套政策,比如适当列入地区专项培养项目,给予报考学生学费减免、签订委托培养协议确保就业等形式鼓励学生报考。

3.强化护工队伍的职业化教育

支持、鼓励职业学院开设陪护类相关专业,针对不同人群开展特殊护理课程,进行专科化教育。通过学校培养的模式逐步建立一支专业化、职业化、素养高的护工队伍。

鼓励省内各层次职业院校增设陪护专业或陪护相关专业,制定职业人才培养模式、完善合作机制,加强学校与企业、机构与企业、街道与学校、学校与医疗机构之间的合作,强化实践培训,确保陪护人才市场的结构性需求,保障护工队伍的专业性、稳定性。

加强护工从业人员的后期培训,强化基础护理、职业道德等基础专业再教育,强化急症重症陪护、急救基础操作等方面的再教育。

鼓励有资质的社会力量开办专门的培训机构,强化注重培训实效。实现省内陪护职业培训工作有效突破,加快提升职业队伍技能水平。