金华政协助力擦亮八婺文化金名片

《吕祖谦全书》浓墨绘鸿篇

|

|

|

|

|

|

□黄灵庚 单越

如果千年前的南宋也有直播,他或许会是文化界的“头部网红”,他的好友朱熹曾经在“朋友圈”公开赞誉他读书学习没有一天懈怠,得到陈亮、陆九龄等人的热情点赞。他主持的文化界沙龙——鹅湖之会,少长咸集,群贤毕至,在当时轰动一时,千年而下,对中国思想文化发展仍然影响深远。他就是中国学术思想史上的大家、“金华学派”的主要创始人——吕祖谦。

为进一步擦亮“浙学之源”八婺文化标识,金华市委将《吕祖谦全书》编撰工作作为“金华学派”研究的标志性工程,市政协将此书作为重大文史研究工程积极推进。日前,由金华市政协、浙江师范大学、浙江古籍出版社联手,历时7年精心筹备与编纂的《吕祖谦全书》在金华府文庙正式发布,这部著作全面收集、校记吕祖谦撰著的传世文献,共34种、50册。让我们翻开这部倾心之作,一同纵观吕祖谦的一生,领略他的精神内核。

主持“鹅湖之会”

首开书院会讲先河

吕祖谦,字伯恭,婺州(今金华市)人,史称“东莱先生”。这位驾御学术风云的人物,既得中原文献之传,同时又博采诸家兼收并蓄。他与朱熹、张栻并称为“东南三贤”。在南宋,浙东诸家以吕祖谦为核心,簇拥于其周围,交流频繁,相互切磋、研讨,联系甚为密切。

纵观吕祖谦的一生,自27岁中进士,45岁病故,短暂的一生如流星般璀璨——不仅传承了家族读书、治学和修身的家学传统,在百家争鸣的时代大背景下,广博学识又具备学术声望和人格魅力的他,在治学、著述的历史中,更是留下浓墨重彩的一笔。

吕祖谦所处的南宋正是多事之秋,内患外祸交错纷杂,朝廷风雨飘摇,但思想界却群星璀璨:朱熹、陆九渊、张栻、陈亮、叶适等大家相继涌现。吕祖谦所推崇的“吕学”讲究务实,更强调学问“经世致用”。既会通了朱、陆二家的心、理之学,又熔取了陈亮、叶适的“事功之学”,使不同学说能够和谐、有机融合。

“吕学”的真正形成和体现,显著的标志就是“鹅湖之会”。南宋淳熙二年六月,为了调和朱熹“理学”和陆九渊“心学”之间的理论分歧,吕祖谦出面邀请陆九龄、陆九渊兄弟前来与朱熹见面。六月初,陆氏兄弟应约来到信州鹅湖寺,双方就各自的哲学观点展开了3天的激烈辩论。

如果说诸子争鸣将两宋学术推至峰顶,推动各派学者频繁交流的吕祖谦功不可没。

他吸收浙东“事功之学”的求实致用思想,主张究史明世,倡导务实学风,强调为学“不可令虚声多,实力少”,应“多识前言往行,考迹以观其用”。针对政治、经济、军事、社会、文化、教育等领域的现状,他提出了一系列深邃见识和思考,构建起内容广泛、极富现实性的思想体系。

设讲坛开书院

弘扬中原文献之统

吕祖谦不仅是南宋时期著名的思想家、史学家、文学家,也是成就卓著的教育家。说到这儿就不得不提及他的家乡金华。

金华古称婺州,拥有2200多年建城史,有“江南邹鲁”美誉。邹,孟子的故乡;鲁,孔子的故里。“邹鲁”不仅是大儒故乡,也是儒学的发源地。金华“江南邹鲁”的由来,就与吕祖谦有关。

一方面,吕祖谦就是金华人;而另一方面,作为明招讲院的创办者,又在金华开设南宋四大书院之一的丽泽书院,堪称金华史上“最牛校长”的吕祖谦,在教育界干了不少大事。

吕祖谦与明招山结缘,始于宋绍兴二十三年(1153)。时年闰十二月,吕祖谦曾祖父吕好问改葬,自桂林移至明招山。

宋乾道二年(1166)吕祖谦母亲曾氏病逝。宋乾道八年(1172)其父亲吕大器病亡。吕祖谦、吕祖俭兄弟来到明招山,为母、为父丁忧守墓,先后两度将近6年。

吕祖谦因守墓来到金华武义明招山。彼时的武义是一处闭塞的山区盆地,也是个静心做学问之地。就在明招寺的简陋偏房里,吕祖谦开设了讲坛。

听说吕祖谦在金华讲学,浙东郡县的学子们争先恐后前来听课,高峰时近300人;一年后,为母服丧期满的吕祖谦收到“太学博士”任命状,关上了明招讲院的大门。

之后,已成为学术思想界“执牛耳者”的吕祖谦在金华创办且主持丽泽堂,编写读本为学子传授习文,吸引了各地学子慕名前来学习。

1173年,吕祖谦来到明招寺开坛讲学。陈亮、陈傅良、薛季宣……群贤毕至,相继来访、交流、讲学,常常一聚就是半月,地处荒野的明招讲坛一跃成为了名副其实的“百家讲坛”。明招山一度名声大振,闻于朝野,成为“婺学中心”。

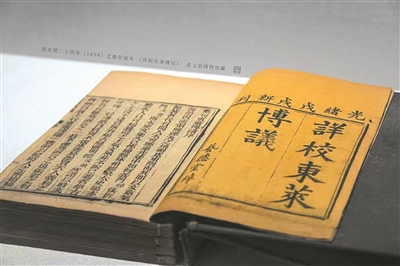

“天下之势不盛则衰,天下之治不进则退”。吕祖谦在明招山讲学著书,其中《东莱博议》就在这里编撰。选《左传》内容分析议论,作为学子赴试科场的范文,其流传之广,影响深远,可与《古文观止》媲美。《古文关键》则是吕祖谦选取韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、张耒唐宋8位古文家的散文并加以点评汇编而成的一本文集,是唐宋八大家的雏形,后人只去掉张耒,增补了王安石。

随着南宋政治、经济、文化中心南迁,以吕祖谦为代表的“浙学”,经授徒讲学、师友论道应运而生。这形成了南宋之后近千年来的中国学术格局,引发百舸争流、千帆竞驶的繁荣景象。乾、淳以后,“浙学”的学脉、学理都有变化,但追溯源头之一即在吕祖谦开创的“吕学”。

倡行“明理躬行”

践行“实干兴邦”

从个体生命的体验来说,吕祖谦是不幸的,他的一生经历了妻子去世、儿子夭折、母亲离世等多重打击,尤其41岁时又患上风痹症,但他仍读书不辍,撰写《读诗记》《大事记》等书,直至去世前几天,还支撑着病躯修订。朱熹称赞吕祖谦:“其翻阅论著,固不以一日懈。”这种笃信好学、守死善道的精神令人感佩。你会惊叹于一个仅有45年生命的个体,留给后世的各类文献达27种,编写的文字多达2400多万字。

不过,吕祖谦并非是不问世事的文弱书生,他关心体恤民情,有着一腔政治热情和抱负。他在任时,不管是京都的秘书省秘书郎、国史院编修官、实录院检讨官等职,都是想着如何进尽善言,打动君心,寻求机会为朝廷效忠。

面对随时有倾覆之灾的南宋朝廷,吕祖谦敏锐地察觉到症结所在,借替张栻代笔作《乞免丁钱奏状》之际,大揭孝宗皇帝的“逆鳞”,敢说他人所不敢之事,如实暴露了严州民间惨状。吕祖谦倡行“明理躬行”,通过不断学习,获取知识,分辨事理,并且把知识落在实处,事理要在自己的行动上体现,学以致用。而这同样也是“吕学”求实务真、修己及人的生动体现。

吕祖谦是锐意进取的,他关注政治,勇于担当,留给后人的不仅是“经世致用”的精髓,更在于对“空谈误国,实干兴邦”的忠实践行,这些精神对当下依然具有重要的时代价值。

传承保护

擦亮“八婺文化”金名片

为了积极挖掘和保存这些珍贵的精神财富,金华市政协高度重视吕祖谦著作的编撰工作。2017年12月,在市委市政府的大力支持下,《吕祖谦全书》正式启动编撰,市政协积极组织推动,并与浙师大和浙江古籍出版社三家合力编著,历经7年,最终成书。该书除了根据已出版本、文献对原《吕祖谦全集》进行校订之外,还全面收集了所有吕祖谦撰著的传世文献,增补了《十七史详节》《通鉴详节》二书,是“吕学”核心组成部分。

《吕祖谦全书》的出版发行是对吕祖谦学术成就的全面总结,填补了浙东学术乃至中国思想文化史研究的一段空白。它不仅为“金华学派”研究奠定了坚实的基础,也为传播和弘扬“浙学”提供了便利条件,为学术界、文化界带来重要影响。

《吕祖谦全书》的出版发行也是近年来金华市政协扎实履职,积极助推传统文化保护、传承和利用的一个缩影。金华市政协主席宋志恒在发布会致辞时说,《吕祖谦全书》的出版发行是金华文化研究工程的重要标志性成果,也是“金华学派”研究的一大喜事。市政协一直以来高度重视金华地方优秀历史文化的保护和传承,为推动优秀历史文化创造性转化、创新性发展默默耕耘。目前,市政协已完成编著各类文史资料49种,共计4364万字,为丰富金华文化文史研究内涵、记录“三亲”史料贡献了政协智慧和力量。

近年来,金华市政协倾力打造“金华学派”研究平台。深入实施金华文化基因解码工程,牵头挖掘“金华学派”思想体系,合力建成金华市文史研究馆,推出“浙学大宗·金华学派”主题展陈;除了《吕祖谦全书》外,还编著形成了《宋濂全集》《胡凤丹父子文集》等“金华学派”重量级研究成果;创办《金华文史》杂志,重点围绕“金华学派”开展系统研究,深度阐释“明理躬行、经世致用”等文化精髓。

聚焦文化事业发展,市政协先后完成“宋韵文化”“市区文旅融合发展”“婺州南孔文化”“重建丽泽书院”“金华府文庙建设展陈”“重点红色旅游资源”等事关金华历史文化传承的重要课题研究;围绕“城乡建设中的历史文化保护传承”“古建筑修缮民生实事”等扎实开展监督调研,多数建议被有关部门积极采纳落实。

此外,金华市政协与磐安县政协联动,先后与衢州、济宁两地政协协商助推北孔南孔交流合作,推动“孔脉寻踪·礼乐和鸣”等一系列交流合作意向,开创北孔南孔交流合作新模式。