探武状元文化、品古琴之韵、读宋代诗词……

在平阳,细细寻味宋韵文化

潘孝平 朱招宠 黄进峰

|

|

| 会文书院 |

|

| 平阳武状元文化节 |

|

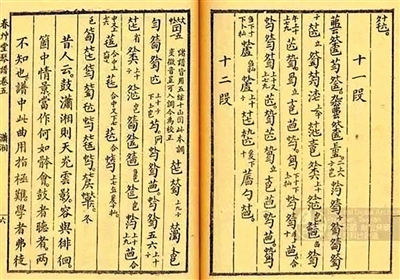

| 《潇湘水云》琴谱 |

中国武状元之乡、浙派古琴艺术发源地、永嘉学派重要源头与传播中心之一、温州诗歌发展史的巅峰重镇……这些美誉,温州平阳集于一身。包含平阳武状元文化在内的宋韵文化被国内外史学界誉为中国传统文化的高峰。

近期出版发行的《宋韵文化在平阳》,由平阳县政协文化文史和学习委员会主持编纂,全书超10万字,分为史论、人物、风物、美文四大篇章,共29篇文章,这些文章的选题,大多切入点并不宏大,但研究却很深入,或引用文献档案等史料展开论证,或援引两宋制度剖析历史现象,或通过田野调查给出结论,广征博引,层层辩驳,考证精详,论述精到,因而颇有深度,甚具价值。如对平阳宋韵遗存地理布局、宋代平阳行政区划的论述,对陈经正、陈经邦、徐谊、彭仲刚等两宋乡贤的研究,对平阳学宫、学塾、书院及古塔、古桥的探究,都达到了一定的深度,代表了当前平阳宋史研究的水平。

“平阳拥有一支年轻的宋史研究工作者队伍,这既是政协文史研究的骄傲,也是我县深挖宋韵文化底蕴的希望所在。《宋韵文化在平阳》只是一个起点。”平阳县政协主席陈栋表示,将更加充分地发挥文史委员的专业特长,进一步挖掘平阳历史文化,推动平阳文化大发展大繁荣。

现在,就让我们一起翻开这本凝结政协智慧和力量的文化读本,去平阳,品宋韵—

平阳文化看两宋风流遗韵

□潘孝平

平阳自西晋太康四年(283)设立县治至今,已有1700多年历史。纵观平阳千年文脉,平阳历史第一轮文化高潮在两宋时期。若问平阳文化看什么,依我之见,看两宋风流遗韵。

两宋学风:宋徽宗年间,平阳乐溪人陈经正、陈经邦远赴洛阳追随理学大师程颐受业。学成归来后,在南雁会文书院讲授洛学,开两浙理学之先声。后至南宋前期著名学者徐谊加以发扬光大,并渐成平阳学派。民国《平阳县志》评价:“平阳衣冠文物至宋而盛。陈经正兄弟,徐公式、蔡公式诸君子,先后从游程朱之门,皆得其传以归,递相授受,邑遂称‘小邹鲁’焉。”

两宋科举:据《千年古县平阳》统计,从北宋绍圣四年到南宋咸淳十年(1097~1274)的170多年间,平阳有案可查文科进士375人,武进士296人,合计671人次,冲掉“武换文”18人,实际考中文武进士653人。其中,武科夺魁占三成、“六载联标两状元”“一门同科四进士”,一时声震朝野,这在中国科举史上十分罕见。

两宋望族:主要有南湖薛氏、杉桥朱氏、凤巢杨氏、盖竹林氏、莲池陈氏、睦源周氏、后仓邵氏等。

两宋文献:水头杉桥人朱元升所著《三易备遗》,南湖人薛据所著《孔子集语》,昆阳人林景熙所著《霁山文集》,南雁人俞德邻所著《佩韦斋辑闻》《佩韦斋集》被收入《四库全书》。

两宋诗歌:南宋绍兴年间,越州山阴人陆游出任宁德主簿,途经平阳,留下一首隽永的《平阳驿舍梅花》,诗曰:“江路轻阴未成雨,梅花欲过半沾泥。远来不负东皇意,一绝清诗手自题。”宋绍兴、淳熙年间,平阳人林升下榻临安客舍,题壁一首:“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”此诗成千古绝唱。还有南宋遗民诗人林景熙抒写亡国之痛的大量诗作,震耳发聩。

两宋音乐戏曲:郭沔是南宋后期古典音乐代表性人物,是浙派古琴艺术创始人。平阳是温州南戏发祥地,也是木偶戏、单档布袋戏主产地,自南宋至今盛演不衰。2008年,平阳木偶戏、单档布袋戏被列入国家级非遗名录。

两宋风物:宋代书院有南雁会文书院,宋代名人遗迹有钱仓起相岩摩崖题刻、松台山摩崖题刻,宋代水利有县城坡南塘、西塘、水头三桥朱官堰,宋代寺观有坡南东岳观、南湖宝山殿,宋井有水头后街八角井、南雁宋井,宋塔有栖真寺五佛塔、宝胜寺双塔,宋桥有昆阳南丰治平桥、万全吴垟坊岩下桥等,宋窑有水头仕静卧牛山南宋窑址,宋墓有水头稻桶城下朱熠状元墓,馆藏宋代文物则有宋谷仓罐、瓷粉盒、瓷香炉、瓷魂瓶、瓷碗、瓷罐等。历经千年岁月沧桑,这些至今留存的两宋风物,是散落于平阳大地的文化珍珠,是千年平阳的文化符号,是平阳文脉的生动注解。

千年宋韵一山中

□朱招宠

宋代平阳人文鼎盛,尤以书院文化、学统文化、武状元文化、古琴文化最为著称。而这四大文化,恰好荟萃于南雁荡山。

满山读书声

宋代平阳六大书院,四所坐落于南雁荡山。其中会文书院在东洞,聚英书院在西洞,毓秀书院在山门,聚奎书院在顺溪。北宋大观四年(1110),程门高足、平阳学者陈经正、陈经邦兄弟,携瑞安同门许景衡、谢佃、潘旻,在南雁荡山石门庵讲学。而后创办会文书院,“辟斋舍数楹,与诸弟朝夕讲贯其中”,传播洛学,“人奉为师”。二陈先生之后,南雁文风经久未息。南宋初期,山门叶群在毓秀书院读书,杉桥朱梦良在聚英书院读书;咸淳年间(1265~1274),顺溪陈氏子弟在聚奎书院读书。百余年间,书声满山。当时的南雁荡山,俨然是平阳文化中心。

著述入四库

“平阳学统,始于(经正、经邦)先生兄弟,成于徐忠文公宏父(徐谊)。”而平阳学统始终与南雁荡山息息相关。入编《四库全书》的十部平阳人著作,有三部出自南雁荡山,四库经部《三易备遗》,朱元升所著,他是嘉定四年(1211)武进士,“其言《周易》……冥心求索,以求一合,可谓好学深思者”。子部《佩韦斋辑闻》、集部《佩韦斋集》,俞德邻所著,他是咸淳九年(1273)两浙转运司解试第一,其诗“恬淡夷犹,自然深远,在宋末诸人之中,特为高雅”。

武魁留诗篇

南宋平阳十五位武状元,其中五位曾游南雁并赋诗留痕。如蔡必胜《玉帘瀑》曰:“珠箔飞空涧布流,卷舒曾不用银钩。悬崖洒洒清涵雪,越壑溶溶冷涩秋。势动羽鳞应若是,韵谐宫徵亦相侔。水晶不碍晴峰月,分付山灵夜莫收。”林管《竹坡》曰:“潇洒山隈处,交加尽此君。平安终日报,晚节凤来群。”朱熠《三台峰》曰:“即此是台星,三峰入眼明。若非天上贵,宁显世间名。万国皆瞻仰,千岩自送迎。泰阶何日正,草木亦光荣。”项桂发《游南雁荡》曰:“来游南雁见名山,石洞天窗夜不关。树色逢迎如有约,云阴往复几曾闲。晴虹静听琴应润,卓笔高题世莫攀。忆昔越王经此日,尚留遗胜在人间。”章梦飞《铁瓮洞》曰:“神居玉宇一壶天,铁瓮幽藏亦自然。开阖石门云往复,伐毛何处问长年?”此外,徐泳、郑访、黄云龙、朱元升、应节严、徐宗斗、郑遇龙、陶良器等八位平阳武进士,也在南雁留下了诗篇。

琴音绕涧谷

南雁荡山之麓,还走出了浙派古琴艺术创始人郭沔(字楚望)。从郭沔开创浙派开始,一直到明代中期,中国流行的古琴曲谱,基本上都是他整理、创作和传授的。其传世琴曲有《秋鸿》《飞鸣吟》《泛沧浪》《春雨》《潇湘水云》《秋风》《步月》等,尤以《潇湘水云》最为著称,为中国十大古典名曲之一。浙派古琴艺术影响中国乐坛七八百年,至今在浙江古琴界,仍尊奉郭沔为开山祖师。

岁月易老,文脉长存;学人虽逝,遗风绵长。千年宋韵南雁荡,诗书琴剑一山中。

徐谊:宋代平阳学术史顶峰人物

□黄进峰

徐谊(1144~1208),字子宜,又字宏父,卒谥忠文,享年65岁,平阳县万全乡沙冈人。徐谊在学术上,达到了宋代平阳历史的顶峰,也是当时一流人物。

徐谊出生于南宋绍兴十四年。当时高宗临朝,秦桧当国,岳飞已死,宋金已议和罢战。徐谊的先祖叫徐寅,辅佐过闽王王审知,徐寅的孙子不愿意做官,隐居在平阳,自号“处士”。

从元代曾坚的记录来看,徐谊、蔡必胜的父辈邻里相居、感情甚笃,徐、蔡属少年同学。蔡父为他们聘请了饱学乡儒,指导他们共同习文学武。

徐谊在孝宗乾道八年(1172)登进士第,时年29岁。他在官场的第一个职务即是池州州学教授。当时,江苏以及浙江老家等地学子都慕名而来,聆听他对宋代新儒学的理解和讲说。如南宋名臣、后来为国捐躯的丁黼,就是徐谊在池州教授任上的门生。

由于徐谊在池州教学出名,朝廷调任他为太学博士。随后,又改任枢密院编修官。在一次轮对时,徐谊对宋孝宗破坏“三省制度”的专行独断进行了一次有趣的讽谏。曰:“宫乱则荒,其君骄;商乱则陂,其官坏。”

徐谊在知徽州时,勤勉任事,经常微服简从到老百姓的家中恳谈,了解民间疾苦。他重视州学教育,聘请乡儒李缯出任州学教师。任内不但平反了一桩久悬未决的刑事案件,还呼应朱熹“正经界”的做法,对土地进行“造簿实税”,为老百姓蠲除了上万缗的税赋负担。

绍熙二年(1191),徐谊出任浙西提举。当时浙西水利严重失修,徐谊根据实际情况,提出三条独特有效的建议:一、旧田的水利设施应当加以疏浚整修;二、不要擅自反复地把浅水、芦苇荡改造成高田、稻田;三、对已经开垦还未填土的应马上恢复原状。这些文章都被收录进三吴地方文献之中。

而后,徐谊因政治风云变化被贬,回到平阳老家侍奉母亲。开禧二年(1206),韩侂胄执意北伐。徐谊被朝廷任命为二线战略要地江州(今江西省九江市)知州。徐谊这年63岁,且身体欠佳,但为了国家,义不容辞。

嘉定元年(1208),徐谊积劳成疾,在隆兴府任上殉职,享寿65岁。朝廷赐谥他为忠文。这个谥号与乐清王十朋一样,与苏东坡的文忠差不多。整部历史,能得到朝廷谥号的人寥寥无几,这可是平阳历史上荣誉最高的一个谥号。

平阳学派从大范围讲,也在永嘉学派之内。徐谊正是因为处于学术氛围中,加上他的天资禀赋以及后天造化,才使他成为平阳学统传承的一个枢纽,并以心学的面目呈现在世人面前。《宋元学案·周许诸儒学案》称:平阳学统始于陈经正、陈经邦兄弟,而成于徐谊。

全祖望借用叶适的话,把徐谊的学术概要为:“诸儒虽争为性命之学,然而固滞于言语,播流于偏末,多茫昧影响而已。及公(徐谊)以悟为宗,悬解昭彻,近取日用之内,为学者开示。修证所缘,至于形废心死,神视气听,如静中震霆,冥外朗日,无不洗然自以为有得也。”但由于徐谊作品的遗失,现在要准确讨论徐谊的学术宗旨,已经变得很困难。徐谊尚存的诗文成为“吉光片羽”,弥足珍贵。《永乐大典》(残卷)收有徐谊所撰《论天地之性人为贵》, 就是这篇文章让心学宗师陆九渊深为叹服,以为“某欲说底,却被子宜道尽”,从此与徐谊结为至交同道。