淳安姜家镇:

46块古牌匾8年保护之路

陶迈卿 邵新东

|

|

|

|

|

|

|

□本报记者 陶迈卿 通讯员 邵新东

杭州良渚古城、西安兵马俑、敦煌莫高窟……这些恢弘灿烂的文化遗产,男女老少耳熟能详。

但中华五千年悠悠文明,留下的印记不止于此。

在广袤的乡村,未纳入文保名录的文物不可计数,它们分布在山岭、村舍与荒原之间,因为缺少资金、技术、人力以及关注,正濒临灭绝。

2015年7月,淳安县姜家镇郭村发现了大量古牌匾。

此后8年,姜家镇在古牌匾保护之路上虽遇到了许多预想不到的困难,但“见招拆招”摸索前进,截至目前已修复46块完整牌匾。

如何在山野田间保护好文物,更好发掘其地域价值?在姜家镇郭村的汪氏祠堂里,一场以“走进新安文化,探索古牌匾保护和利用”为主题的“民生议事堂”活动,展现了这8年的保护历程,其中不少做法经验,以及面临的难题,给人启发,令人深思。

8年过去,资金仍是大问题

“汪老师,您先讲。”与会的政协委员、村民代表、相关部门负责人,都把目光聚焦到姜家镇老文化员汪永明身上——8年来,汪永明全程见证、参与了古牌匾的保护开发。

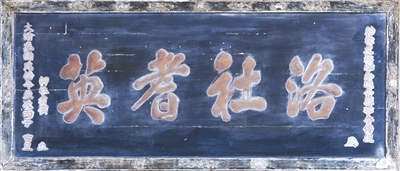

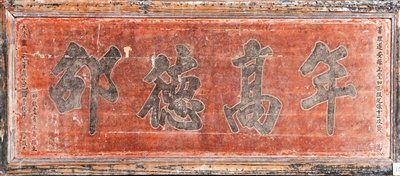

2015年7月7日,淳安县姜家镇郭村乡庄口村村民在整宗修谱时偶然“破”开了一栋老房子的隔墙,发现内有乾坤——隔墙里藏着完整的古代牌匾26块,被分割、锯断的牌匾残片上百片。当天有3块牌匾“年高德卲”“熙朝人瑞”“天赐纯暇”显露真身,从落款看能初步确定一块制作于明代、一块清代、一块民国。

汪永明第一时间赶到现场,对每块牌匾残片进行拍照记录,做好电子档案。在他的提议下,村里指定专人负责保存牌匾。

这件事引起村民极大关注,大家普遍认同:要把古牌匾留在村子里,保护好。

但随之而来的是,妥善的保护方案却迟迟定不下来。

“资金是最大问题。”当时,多位村民曾就这些牌匾的保护咨询过相关部门。相关部门答复,政府资金实施的文物保护仅限于古祠堂、古庙宇等不可移动的历史建筑,牌匾尚没有相关的资金安排。同时,由于村集体财力有限,本着轻重缓急的原则,当地的做法是集中财力先保护修缮集体所有的祠堂类历史建筑。

这一拖,就是5年。直到2020年,姜家镇向县级有关部门争取到20万元专项资金,请了专家前来修复牌匾。刮掉外层灰浆、拼字辨认、牌匾加固……历时一年多,46块牌匾被修复完整,如今都被暂时安放在汪氏宗祠内。

“其实修复还没完成,后续仍有一系列工作。”汪永明说,“这需要更多资金,也需要更专业的存放场地。”让他无奈的是,“古牌匾的文物保护级别并不高。”

保护级别不高,我们为何仍要保护

文物藏品分为珍贵文物和一般文物。珍贵文物分为一、二、三级。保护级别不高的古牌匾,是否需要保护?

目前,郭村修复后相对完整的十余块古牌匾,都能借以判断当地和家族的兴旺繁荣,甚至和宗谱有所呼应。

比如,在郭村修复的两块内容为“贡元”的牌匾,就佐证了汪氏宗谱中汪肇芳的生平事迹。

科举时代,挑选府、州、县生员(秀才)中成绩或资格优异者,升入京师的国子监读书,称为贡生。世人对贡生钦佩有加,尊称为贡元。

郭村村文化员汪伟姬介绍,据汪氏宗谱记载,汪肇芳,字兰亭,乾隆庚午年生,自幼聪慧,勤读诗书,乡试、会试名列前茅,一路青云步入京师国子监最高学府,成为贡生。后因科举失利,汪肇芳回到老家在郭村老街上以经商为生。汪肇芳乐于助人,一生育人无数,乡里族内大小事务鼎力相助,声誉可嘉。六十高寿时,他当年在京师国子监的同窗好友前来祝寿,并分别赠送匾额“贡元”悬挂于丹桂堂。

“像淳安这样,在一个村里同时发现上百块明清民国时期的牌匾是极为罕见的。”郭村村党总支书记汪红宝认为,这种代代相传的匾额具有较为明显的系统性,对研究当地的风情、民俗、人文具有极高价值。

不仅如此,在文旅融合的大趋势下,古牌匾的保护利用更具时代价值。

今年2月,我省出台文旅深度融合工程实施方案(2023~2027年),提出打造特色鲜明的文物主题旅游线路。

“据我了解,零星散落在淳安各地的古牌匾还有很多,都没有去处。”县政协委员、姜家镇副书记李军良说。

如何进一步挖掘古牌匾背后的历史、人文价值?能否将古牌匾集中展示,进而变成一个文化景点?……村民们希望,接下来能推进古牌匾的合理适度开发,将其文史价值转化为经济价值,实现文物资源与旅游资源的永续合理利用。

创新思路

保护古牌匾

七百里新安浩浩汤汤,千百年文脉源远流长。

“古牌匾将为‘新安文化’注入新的元素和符号。”近距离接触古牌匾、详细了解保护故事后,县政协委员,县生态集团副总经理方红建深受触动。她提出,要把“新安文化”的传承与古牌匾故事的发掘相结合,通过对古牌匾的修复、考据,深挖“新安文化”的内涵及价值。

“我们县政协农科组党支部长期关注古牌匾修复情况。”县政协委员、县政协经科委主任张飞燕提出,淳安正依托现有文化资源,建设“国学游”“研学游”新热点,助力打造“新安文化”品牌,建议将古牌匾资源纳入研学之旅。

这和李军良的想法不谋而合。他阐述了“两步走”设想:在郭村设立古牌匾博物馆,将全县的古牌匾统一收集、保护、修复、展示;然后将古牌匾博物馆与镇里的瀛山书院、汪氏宗祠等历史文化点进行整体、全面的布局开发。“这种‘聚沙成塔’‘串点成线’的开发方式,不仅能整合、统筹‘新安文化’资源,还能带动增收致富。”李军良深思熟虑。

“古牌匾是‘新安文化’核心区中规模最大、品种最全、历史最久、故事最丰富的典型实物。”从2015年第一次报道开始,《钱江晚报》记者鲍亚飞就和古牌匾结下了不解之缘。他认为,在保护和利用中既要上接“新安文化”的天线,也要接上姜家镇、郭村的地线,引入高端的创意设计,将古牌匾与淳安当地的伴手礼、文创产品相结合,让传统文化赋能新消费。

相关部门逐渐达成了共识:把古牌匾保护纳入“新安文化”一体规划。

县文广旅体局相关负责人表示,姜家镇历史悠久、人文深厚,近年来已建成3家国家4A级标准景区,在推动历史文化的遗产保护与文旅产业发展深度融合上大有可为。“要突出‘新安文化’作为淳安核心文化的载体作用,重点申报并新建‘新安文化’乡村博物馆,让‘新安文化’有更多具体的传承。”

阳光从天井洒下来,照在诞生于几百年前的古牌匾上——姜家镇新一轮古牌匾保护和利用,即将开启。