跟着这本“好书”,探寻千年宋韵

|

|

|

|

|

|

□上城区政协文史研究会

日前召开的省委文化工作会议指出,宋韵文化是具有中国气派和浙江辨识度的重要文化标识,并提出实施“宋韵文化传世工程”,在打造以宋韵文化为代表的浙江历史文化金名片上不断取得新突破。

宋韵文化,千年流芳。近年来,杭州市上城区政协围绕文化保护、文化研究、文化兴盛等,挖掘、出版了大量的历史文化书籍。其中,入选今年2月“浙版好书”的《宋风物语》,以“循迹千年”“巷陌寻雅”“格物致知”“南宋遗珍”“克己复礼”“宫苑探秘”等南宋历史文化体验带上的六条文旅线路为纽带,讲述生动多彩的南宋文化故事。

让我们跟着这本“好书”,展开这轴经典“文化长卷”,探寻历久弥馨的千年宋韵。

沧桑鼓楼

来杭旅游,除了闻名天下的西湖之外,吴山与其山脚下的清河坊景区,无疑是不二之选。

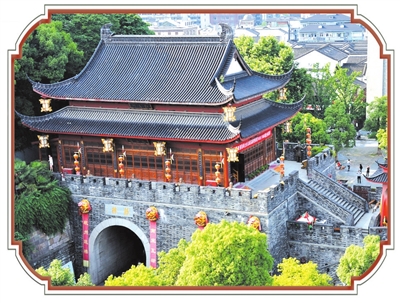

吴山东麓,坐落着饱经千年风霜的鼓楼。作为清河坊景区的起讫点,它与吴山之巅的城隍阁遥相呼应,成为杭州的地标性建筑之一。

鼓楼的历史,最早可追溯到隋代。隋文帝杨坚平定南陈,始设“杭州”,而此地也被命名为“新城戍”。唐景福二年(893),钱镠升任镇海军节度使,驻杭州,在隋城基础上筑造杭州罗城,并将新城戍改建为朝天门。

钱镠显然是别有用心的,这座城楼一反坐北朝南的传统建筑惯例,坐南朝北,象征着钱镠面北称臣、效忠中原之义,而取名为“朝天门”。

南宋时,鼓楼依旧沿用朝天门之名,成为南宋“朝”(皇城、三省六部)和“市”(市井百业)的分水岭。元代时,朝天门更名为拱北楼,意为拱手朝拜北方的元朝政府。到了明代,改名为来远楼,后又改称为镇海楼。成化十年(1474),镇海楼毁于大火,抗倭名将胡宗宪花大精力再次重修,其幕士徐渭为之作《镇海楼记》,一时成为佳话。著名戏曲家高濂在《四时幽赏录》一书中,还将雪后镇海楼观晚炊列为冬时幽赏乐事之一。

清初,楼毁再建,开始直接称呼为“鼓楼”。20世纪五六十年代,鼓楼曾被辟为少儿阅览室。1970年,鼓楼因道路扩建而拆除。如今的鼓楼,是2002年复建而成,门洞旁又开辟了南宋皇城小镇文化体验馆——南宋记忆,通过光影设备集中展现了南宋文化、历史、科技等元素,游人可由此感受南宋繁华,体验宋式经典。

吴山香市

饱经千年风霜的鼓楼,也正是吴山香市的出入口。杭州历史上有着闻名遐迩的西湖香市。早在唐宋时,西湖周边的天竺、灵隐、昭庆、净慈等寺院都已有“香会”,香会即庙会,而庙会的盛行,一定程度上推动了香市的繁荣。南宋建都杭州,历代皇帝都要御驾亲临各寺,于是自上而下,民间也形成了一股“朝山进香”的热潮。

不过,在南宋时,“香市”中的“香”字,指的不单单是香火,更多指的是香料。吴自牧在《梦粱录》中提及“宋人四艺”,称:“焚香、点茶、挂画、插花,四般闲事,不宜累家。”第一条就是焚香,香料是宋人不可或缺的生活用品。

当时,吴山脚下、朝天门外的御街上,买卖昼夜不绝,在夏秋时节,商品多为扑青纱、黄草帐子、挑金纱、异巧香袋儿、木樨香数珠、梧桐数珠、藏香、细扇、茉莉盛盆儿带朵、茉莉花朵。其中,香料类商品占了大多数。每逢吴山庙会时节,吴山各寺庙两廊、山门内外都搭篷开香市,香市上的香物更是琳琅满目。整座临安城,可以说是处处飘香,无限风雅。

时至今日,香市退出了历史舞台。幸运的是,吴山庙会得以延续至今。吴山庙会是杭州规模最大、历史最久的庙会之一,是浙江省非物质文化遗产,也是杭州每年庆祝新年的重要活动,它融传统民俗和新春祝愿于一体,展现着杭州的历史韵味与时代活力,也寄寓着人们对美好生活的无限向往。

舌尖上的南宋

南宋时期,临安城遍布各种小吃与餐馆,尤其是御街周边,除了固定的饮食类店铺,如食店、点心店、凉水店、果子店等,还有诸多流动叫卖的食品饮料摊子。

如此繁多的美食,可谓是“吃不尽的南宋百味”。其中,流传至今的炊饼与葱包桧不得不提。

在宋代,炊饼是人们的主要食品。当时,人们习惯把无馅实心的称为炊饼,而把有馅的叫作馒头。

炊饼是不少宋代诗人的最爱。黄庭坚在宽慰病中朋友的书简中说:“病者想渐苏醒能食矣。家园炊饼漫佳,不知堪否?”而在另一封给友人的信中,却大打秋风:“来日作炊饼,幸寄三斤。”可见他对炊饼的喜爱。

宋高宗也爱吃炊饼,大将张俊在家里招待这位皇帝时,在点心里就送上了炙炊饼与不炙炊饼。

葱包桧是杭州著名的特色传统小吃。它的由来与南宋奸臣秦桧有关。话说岳飞被害于风波亭,百姓与爱国将士们莫不痛心疾首。当时,杭州有位点心师傅难解心头之恨,就用面粉搓捏成两个象征秦桧夫妻的面人,把它们扭在一起,丢进油锅中压烤,并称其为“油炸桧儿”。一时间,市民争相购买。不过食物终究是要讲究美味的,人们又在“油炸桧儿”中加入了香葱,葱包桧便由此而来。

此外,南宋美味流传至今的,还有定胜糕、蜜汁糯米藕、宋五嫂鱼羹等等。行走在河坊街与高银街美食街上,我们闻香驻足,不时尝一口小吃、嘬一口饮料,隔着八百年的时间长河,品味舌尖上的南宋……

帝王瓷 雅之极

在杭州西湖风景区南缘、复兴路闸口乌龟山西麓,坐落着中国第一座以遗址为基础建立的陶瓷专题博物馆——南宋官窑博物馆,展示着中国古代陶瓷文化的博大精深与无限魅力。

头部呈圆弧形,鸭嘴缺损,颈部线条流畅,弧度舒展,鸭身上部有残存的凸起翅膀造型……馆内众多端庄古朴的南宋官窑瓷器中,有一件鸭形香熏文物显得格外引人注目。

这件南宋官窑鸭形香熏的使用对象不是平民百姓或者文人士大夫,而是南宋宫廷。我们不禁会好奇,宋代的皇帝怎么会童心未泯地喜欢这种“仿生瓷”呢?

仿生瓷并不是从宋代开始出现的,但其造型艺术却是在宋代达到了惟妙惟肖的境界。宋代瓷器在造型上追求的是质朴、自然的典雅之美;釉色上喜欢天青、粉青、梅子青这种接近大自然的色调;装饰方面也仅仅以“开片”,把“纯天然”的美推向极致,同时体现了那个时代追求细腻纯净、深沉高雅的美学风韵。

当我们凝视着鸭形香熏这件别具一格的仿生瓷时,遗憾其残缺、脱釉。但其实,南宋官窑博物馆中还有许多类似的残损的南宋官窑瓷器。南宋官窑瓷器作为御用瓷器,稍有瑕疵的作品就要被打碎、深埋。

如今,我们在馆中所看到的,就是没有被选中而被打碎的瑕疵品。看着它们带着岁月的痕迹静静地“站”在这儿,我们可以展开想象,当年,摆在皇帝御案上的必定是更为精致、更为美观的帝王瓷!

显山露水德寿宫

沿着胡雪岩故居北侧的中河走,转过杭州市方志馆的白墙,我们看到一处围起的空地,800多年前的南宋德寿宫遗址便静卧于此。

绍兴三十二年(1162),年近花甲的南宋开国皇帝宋高宗赵构,懒于政务,萌生退位、禅让之念。退位之后,自然也需一座像样的宫殿来安享晚年。对此,赵构早已有了心仪之所。那就是曾经赐予秦桧作为府邸的“望仙桥东甲第一区”。

新宫建成后,命名为“徳寿宫”。宫苑屡经变迁,逐渐荒芜,随后不久即彻底被毁。德寿宫是南宋临安城中仅次于皇城遗址的重要宫苑遗址,是我国皇家园林的典范,更是杭州市现存的、极为重要的历史文化遗存。让德寿宫的真实面貌“重见天日”,世人等待已久。

1984年,“临安城”考古队在望仙桥至新宫桥之间的中河东侧,发现了一条南宋时期的内被向砖砌道路,判断其为德寿宫遗址。

此后,杭州市文物考古研究所在 2001年、2005~2006年、2010年、2017年至今,对它先后进行了四次考古发掘,发掘面积达6000平方米。城区中的考古进程缓慢而艰难,因为遗址被我们现代城市所叠压,需要一点一点抢救,一点一点露面。如今,考古工作还在进行中,德寿宫已然显山露水,重见之时,指日可待。