上虞馆藏《共产党宣言》首译本的艰险历程

赵畅

|

| 上虞档案馆珍藏的《共产党宣言》首译本 |

□赵畅

1991年“七·一”前夕,我尚在浙江省上虞县教委工作,听闻时任上虞县委党史办公室主任、全国优秀党史工作者亦是我的岳父邵水荣同志说起,上虞县丰惠中学副校长夏云奇准备向县档案馆捐赠他父亲夏禅臣珍藏多年的《共产党宣言》首译本。

听闻消息,我在岳父的引领下,迫不及待地赶赴县档案馆,一睹为快。带着一份庄严崇敬的心情,我戴起专用手套,小心翼翼地翻阅这本珍贵的书籍。

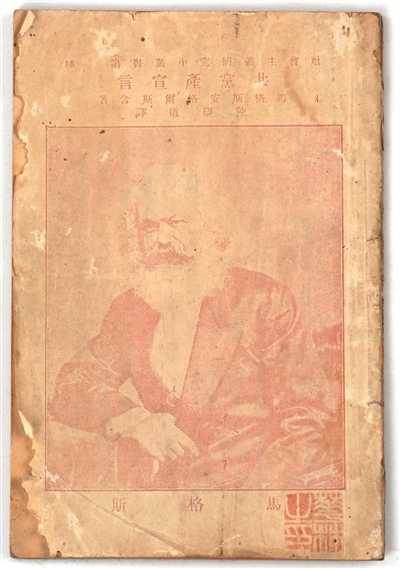

这是一本薄薄的小册子,长18厘米,宽12厘米,平装,小32开,仅仅56页。封面为红色,上方有4行字,繁体字,从上到下依次为“社会主义研究小丛书第一种”、大写的“共产党宣言”(初版误印为“共党产宣言”)、“马格斯、安格尔斯合著”“陈望道译”。封面正中,是一幅水红色的马克思半身像。封底自右至左依次印有“一千九百二十年八月出版”、“定价大洋一角”“原著者马格斯 安格尔斯”“翻译者陈望道”“印刷及发行者社会主义研究社”。

1992年,上虞县委党史办公室与县档案馆专门携《共产党宣言》首译本赴上海,请上海市档案馆和中共上海一大会址纪念馆的专家鉴定。专家认为:“上虞这本《共产党宣言》与上海市档案馆收藏的《共产党宣言》1920年8月版完全一样。”尔后,获悉我国有关部门曾搜集到七册首译本,但上虞的这一册最为完整。因为其他六册或是再版本、第三版本,或是无封面、残损本,只有上虞的这一册不仅没有破损、没有污渍,而且纸张完好。

首译本封面右下角印有一枚淡红色篆体章——“华林之印”。“华林”者,何许人也?经了解,华林是浙江富阳人,早年在上海外国语学社学习时,与刘少奇、任弼时、肖劲光、王一飞、叶天底等为同窗。其中王一飞和叶天底均是上虞人。因此,这册原本属华林的书传到上虞籍的同学手里,也是合乎逻辑的。

只是,这册书最后究竟是通过王一飞还是叶天底传到夏禅臣手里的,似乎存有两种不同的说法。据夏禅臣妻子推测,王一飞与夏禅臣为同乡,均就读师范学校,且两家家庭贫困,思想倾向相近,夏禅臣还在经济上资助过王一飞,王对夏禅臣心存感激。王一飞赴苏学习,常与夏禅臣有书信往来。因此,首译本很可能是王一飞赠送给夏禅臣的。而我的岳父邵水荣却另有说法,他曾经告诉我:1962年,采访叶天底同志革命活动情况时找过夏禅臣,夏与叶都是浙江一师的同学,年龄相仿,走得又很近。二十年代国共合作时,叶天底回上虞组建国民党区分部,叶是书记,夏是执委。1927年,“四一二”事变后,叶在上虞被捕,夏远走他乡,躲过一劫。这本当年由上海外国语学社发行,并作为学员教材或宣传资料的小册子,由华林传到叶天底手里,后由叶带回上虞,作为共产主义理论的首种教材送给夏阅读。后几经战乱,早期共产党人均已牺牲,这册书就留在夏手里了。

对于我岳父的说法,夏云奇也觉得有点道理。尽管存有上述两种不同说法,但有一点让人深信无疑:《共产党宣言》首译本,作为早期上虞籍革命先驱的遗物,最后由夏禅臣珍藏至1963年4月,后交给儿子夏云奇保管。

夏云奇告诉我,当父亲去世后,他才郑重其事地打开了父亲的书箱,并第一次看到了首译本。母亲的回忆、父亲生前曾经的叙述,以及自己的亲身经历,令夏云奇想起了首译本珍藏的艰难岁月和传奇故事……

“四一二”事变后,王、叶两位先烈相继惨遭杀害。其时,革命活动被迫转入地下,一些宣传革命真理的书籍也被烧毁,保存革命书籍当时会遭灭顶之灾。“在这种形势下,这册共产主义的宣言书,是继续保存还是立即烧毁,关系到全家的生命安全。面对烈士的鲜血、音容笑貌,以及成千上万的为着理想不惜牺牲自己生命的先烈,我父亲勇敢地选择了保存。就这样,这一本小册子就静静地躺在木质的书箱里。”说到父亲当年的毅然决定,夏云奇不禁流露出敬佩和自豪之情。

说及保存首译本,走过的自是一条充满险情的路。据夏云奇介绍,三十年代末日本侵华,上虞沦陷,日军占领上虞丰惠后,无恶不作,如发现有抗日和“赤化”的资料,就可能烧杀整个村子。为此,全家南迁到虞南山区。八年抗战,这本小册子在虞南山区辗转数年,也历经日寇数次进山扫荡,并遭日寇飞机轰炸之险,但不管碰逢怎样的困境,夏禅臣带着全家东躲西藏时,始终没有丢下过那只藏有小册子的木箱。盼到丰惠光复,全家才得以回老家。然而,让人没有想到的是,早已投敌的田岫山匪部将丰惠作为其盘据地,且极尽烧掠之能事。有一天,夏禅臣家的堂屋被点烧,瞬间大火熊熊燃起。幸好一个点火的士兵碰到一个熟识的邻居,其良心发现,才提议将火熄灭,令木箱又躲过一劫。见丰惠战火不断,夏禅臣全家又被迫逃难到外地亲戚家。自然,木箱也一同带往。

……

1988年,夏云奇在《人民文学》上看到作家李存葆、王光明写的报告文学《大王魂》,讲述了山东省广饶县大王村群众在残酷的战争年代,怎样用鲜血和生命保护了一本1920年8月由陈望道翻译出版的《共产党宣言》的动人故事,这给夏云奇留下了十分深刻的印象。作为一名共产党员,他感到一种强烈的震撼。他想到自己家里也珍藏着这样一本《共产党宣言》。于是,他萌生了向组织上捐赠这本珍贵文献的念头。

1991年,建党70周年前夕,夏云奇与90岁的母亲写下了一份捐赠报告:“几十年来,经历了战争和白色恐怖,唯有这册《共产党宣言》伴随着主人的足迹,辗转南北,虽屡遭不测但均化险为夷、安然无恙。如今,共产主义事业经历七十年的风风雨雨,在中国古老大地上生根开花,结果累累,将《共产党宣言》献给党、献给国家,以慰烈士在天之灵……”文末,任化学老师的夏云奇提出了唯一的要求:“此书限于当时历史条件,纸页含酸过多。根据山东广饶的经验,应送中央档案馆作去酸处理,以便长期保存而不致老化变质。”

1991年6月,这本《共产党宣言》首译本终于进入上虞县档案馆珍藏,堪称“镇馆之宝”。